これぞまさしく、な美術品の飾り方ー走泥社再考を見に行った。

皆さんは菊池寛実記念 智美術館で行われていた走泥社再考の展示を見に行きましたでしょうか。このnoteが公開されている頃にはすでに前期展示が終わっている頃で申し訳ないのですが、「これぞ美術品の展示の仕方だ!」と感じたような展覧会でしたのでその感動を述べさせてください。

0. 走泥社とは何か

走泥社(そうでいしゃ)は、1948年に京都で結成された陶芸家のグループ。伝統的な陶芸にとらわれず、実用性を伴わない「オブジェ焼き」という新たなジャンルを生み出した。1998年に解散。(Wikipediaより)

Wikipediaによるとこのようなことが言われているが、補足すると具体的な何かしらの意志によって結成されたものではなく、あるいはその制作物も何かしらの意志によって作るというよりはその時々で自ずから出来上がる内面的なものであるといっていい。

つまり定まった意味などは特段ないのだが、しかしこちらとしては、その制作者が生活し、考えた上での無意識的で一連的な何かしらに導かれて制作されたことを考えざるを得ない、というのが美術品である。

また、私自身諦めが悪い部分があり、自分が理解できないことに我慢できないタイプなので、一つ一つの作品の「意味」が読み取れるまでその場に居座ってしまう。そうした中でなんとか私が見出した「意味」を絡めてまとめたいと思う。

1. 人間自身の形象の歴史

まず、個人としての人間を歴史的にどのように捉えてきたかを並べたのが、図の①と②の部分である。

抽象形花器/中西美和

このように見ると、(埴輪と土偶は本来は逆ではあるが)狩猟採集的人間像から宗教的集団人間像、デカルト以降の機械論的人間像、といった具合におおよそ歴史的な人間の身体像の変遷に捉えらえる。

そこから②では、自己表現としての人間像を類像的に捉えている。頭でっかちになった思想的身体から、芽吹き、骨盤を基軸とした横方向のダイナミックな身体が捉えられたかと思えば、全体としての身体的広がりや、縦に収束するダイナミックな身体としても捉えられるようになる。そしてそうしたダイナミズムは単に個々人でのみ起こるものではなく、地中の根源から湧き出る水の如く下から上へと循環する世界の一連として捉えられるようになった、という歴史的な流れとして①②の配置を(勝手に)読み取ることができる。

2. 世界認識の歴史としての形象

続いて③の部分である。ここはまさしく歴史の流れ、というより、我々がどのような歴史観であったのかというのを現代の視点からまとめた、いわば歴史認識の流れのパートである。

主にここまでは人為的技巧は見られながらも動植物の一生を対象として描く

ここで、進化論的に分たれた存在としての動物を類像的に描いたかと思えば

今度は古典的悲劇性(≒古代ギリシア的集団性)において集団的人間を表すようになる。(奥には踊り手が、その間に段差が、その手前にオーケストラがおり、さらにその手前の暗い部分に観客がいることからそれがわかる。)

植物はより透視図的に精緻に捉えられるようになった。

人々は相変わらず集団的ではあるが、次第に自らの中心性を失い、集団が一個体となっていく。

そうした集団性のうちに逆説的なアイデンティティの忙殺を感じ

血統的統制のうちに自己のアイデンティティを見出す。

身体は幾何的に捉えられ、

歴史も恣意の元に幾何的に位置付けられ、

国家は家庭をその構成における最小単位(ユニット)として位置付けた。

というような、一連の流れとして作品が置かれているように感じられたのである。もちろんこんな見方は明らかに作品一つ一つと、個別的には向き合っていないかもしれない。なぜなら、ここの作品はバラバラに作られ、なおかつ別の意思を持った別の人によって別の時間軸で制作されているからである。しかしながら単純に考えても、つまり手前側に動植物が来て奥側に幾何模様が置かれている、というだけでも、(政治的な歴史の流れではなく、)美術史的な流れの上に配置されていることがわかるだろう。もちろん、それはそれとして(そうした一連的な捉え方は置いておいて)個別の作品を個別的に捉える作業はしたが、今回は「美術品の置き方」に注目して論じたいので、ここでは割愛する。(なお、③の中で私が一番好きなのは「春の海」です。なぜなら可愛い!)

4. 人間存在の根源へと辿っていく物語

さて、こうして入口から対角線に作品を見てきたわけだが、その奥に部屋があるのがわかるだろう。私たちは、まるで今見てきた作品を遡行するかのようにその部屋へと導かれる。

④では、上のような作品が見られる。右から見ると流線的な様相を呈しつつ、左から見るとものすごくメカニックに見える。見たところ、手前側(ないし内側の両側面)の作品が人間で、奥側(ないし外側の両側面)が社会といった具合だろうか、それは不明だが、何かしら抽象的な両義性を持っている。

⑤では以下の二作品が見られた。

碑・妃/八木一夫 https://search.artmuseums.go.jp/records.php?

数の土面/鈴木治 https://www.museum.or.jp/report/116768

(前者に関しては純粋な写真の撮り忘れで、後者は撮影NGだったため、お手数ですが上のURLからご確認ください。)

前者は意識的記念物、つまり、後代の人に何かしらの出来事を伝えようとする意図のある碑文というものとそこに現れる人間性を表し、後者はより広範な時間という縦軸一般を表すと考えられる。さらに言えば、そうした表面的で均質的な数という土面がひび割れて、その奥へと誘われるようである。

右奥は 童話/藤本能道 奥に見えるのが⑦にある 風/鈴木治

その誘いの通り進むとこのように見える。奥の《風》以外は、⑥にある。《面相》は果たしてどちらが外側であるか、あるいは私たち自身の面相か、その内面的不気味さを持つ。《作品63-A》はまるで臓器とそれを守るような筋組織のように見える。《無題》はルビンの壺のような、両義的で捉え所のない立像性を有する。《童話》は、鳥のようにも踏み締めて歩く人間にも見えるが、その羽や頭にあたる上部が粗鬆気味である。いずれも、何か根源に迫りつつも迫り得ないものを感じる。

全体の展示の最奥にあるのが、この《風》である。撮影禁止の作品が中央(⑤の位置)にあるため全体像を取ることは叶わなかったが、入口から入って一周した際に見える、消失点じみた場所、つまり視界の中心の最奥に見える作品がこの風であり、これこそがこの根源へと迫る一連の到達点であると了解される。見づらいかもしれないが、この作品は、(まるでスターウォーズに出てくるブラストドアのように)まるで今開かれたばかりのような五角形のうちから出てくる。この場合の風とはもちろんめくれた布地自体ではなく、それによって表現されているものである。そして、風は単なる風ではなく、動きそのものであって、言い換えれば志向でありつつもそこに意志ならざる意志、無意志ならざる無意志を感じるのである。

5. 補筆

以上、大まかな流れを論じたが、補筆としてこんなものもあった、という程度の関連で紹介したい。

Ⅰ. に展示されていたのは以下の三作品であった。(作品名をふせるのをすっかり失念していた。)

上の作品では、縦軸と横軸が一つの根から生じるような印象を受けることができ、空間的な横の広がりとそこに二次的に現れる時間的な広がりを表していると捉えられる。下二つの作品では、曲線美と直線美の対比が見られる。左の作品では内と外とがその曲線によって共に開かれている印象を受けるが、右の作品ではそれが閉じられている。これをそれぞれ女性性男性性と見なすこともできるが、それと同時に、内外として自然と共にあった縄文とその区別としての弥生というふうな歴史的相違としても見ることができる。

Ⅱ. で展示されていたのは以下の五作品であった。

上に展示されていたものを見ると、木の内から出づるようで実際にはそこでは表されていない炎、尻尾を追いかけるような円環で表される汗馬、土偶すなわち偶像の意味と表面性のアイロニーなど具体的事物においてさまざまに類像性が見出される。

Ⅲ. で展示されていたのは以下の三作品であった。

この作品は純粋に星を表していると見ていいだろう。ただ、それは静的なものではなくて、しっかりと動的な回転が見出される。

この作品はものすごく透視図的である。ビジュアライズという意味では具体的だが、視覚自体の空間性を表しているために抽象的でもあり、かつ見る角度、見る面という意味では座標的でもある。

この作品は地球ないし大地の内部的な動性を表しているように思われる。プレート的な重なりを感じ、かつそれが動いているようにも感じられる。

このように見るとⅢ. 側は、より今日の科学的知見からその根源へと迫っているように感じられる。

Ⅳ. で飾られていたのは三作品であったが、一作品(円の炎/辻勘之)を撮り損ねてしまった。

タイトルからは口のような印象をうけ、また内部には通気口のようなものも多数見られそれが歯のようでもある。しかし奥に開かれていくような皺は眼差しでもあるようでいて、それでいて眼はなくただただ吸い込まれていく。単に語りを聞くだけではなく、自ら没入していくような感覚である。

ぱっと見は碑文のようであるが、裏を見ると打刻された釘らしきものの生々しさが映る。表がプラスの世界であるとすれば裏はマイナスの世界ということだろうか。だとするならば、表面に現れた字面とその裏に隠された真意、そして失われた多様なテクストがそこにあったのだと感じさせられる。この作品を支える棒自体も十字であるのも、読み取りすぎではありつつも何か読み取ってしまうところがある。

このように見てみると、今までが比較的、新しさの価値(現行の相対的美術価値にもかかるのだが)の一側面である主観的経年性から生じた作品が並んでいたのに対し、Ⅳ. は歴史的記念物の持つような経年性をベースとした作品群であるように思われる。そしてそれは、美術価値が全てのものへの眼差しとして敷衍した歴史の流れと重なるような配置であるようにも思われる。

おまけ. 純粋な鑑賞において印象に残ったもの

これまでを読んできて皆様におかれましては傲慢なヨミにも思われたでしょう。本来わかりもしないことを、そして製作者自身何かしらの意図を以て制作したという立場でないことを示しているのにも関わらず、あたかも理解したかのように論じてきたのですからそう感じられるのも妥当だと思います。また、論理ではなく印象として制作(ポイエーシス)したはずなのにそれを論理に(しかも展示者の意図という、影の持つ影のような読みから)組み換えてあたかもわかった気になっているのですから尚更です。そしておそらくは(というか確信ですが、)私よりも長く生き、長く技術にふれ、長く思考してきた人々が非言語的に制作したものというものは、私の数分の思考よりも狭まるはずがないのです。それを矮小化し捕らえてしまうのはむしろ間違いなのかもしれません。ですので先述できなかった、私の印象に残ったものを単体として、できるだけ簡潔に余韻を残す形で紹介して締めたいと思います。(Ⅳ. に関してはかなり単体ではあったとは思いますが…。)

他の作品に対してポツンとあってしかもより陰影が濃くなる形で光が当てられているのが孤独な隕石のようでいいですね。表面にはクレーターのような穴や惑星軌道の素描?があったりして人間の匂いがするようでしない、しないようでする感じが好きです。二口は息遣いのような全体性を表しているのでしょうか。

(私の写真の撮り方が悪いようで、他のサイトの写真を参考にしてくださると幸いです。)

よく悪役に囲まれてその影が伸びるような絵画的ないしアニメーション的表現がありますがそれが思い起こされます。この場合は中心に何もないにも変わらずそこに目線がいくように焼き目含めて作られているのがなんとも絶妙です。足と耳によって擬人、というよりは擬猫?されていますが、それがメルヒェンな感じもします。もしこの二つが、実際にいつか見た塔から受けた印象の比喩的表現ならば、実際の場にある塔とその上空の薄暗さも見えるようで、とある場を童話をなぞるように体験した作者のその体験をさらになぞるようです。

両者ともおそらくひまわりを描いていると思うのだが、あまり生命力は感じられない。落ちるひまわりを描いているから当然なのですが、他の枯れかけの花を尻目に大きく咲いている花でさえも下を向いているようです。ちょうど壺のくびれになる部分が影になっているからかもしれません。精緻な描写であるだけ、だんだんと枯れていくその刻々が見えるようです。

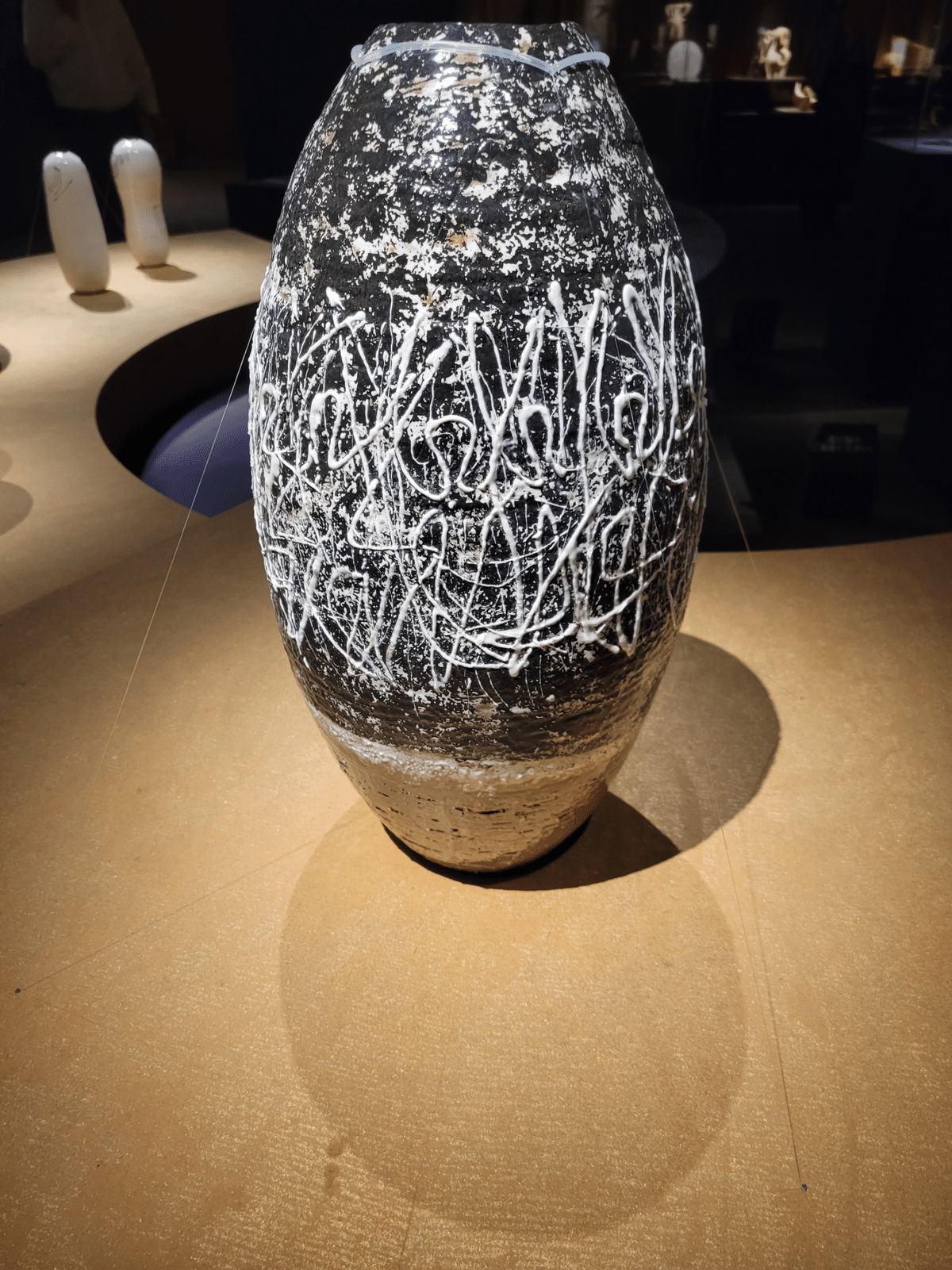

事前にWEBサイトの白い壁を背景とした写真だと何も感じなかったのですが、実際の場で見てみると、より立体的で躍動的に見えました。壺なので花を生ける前提でしょうが、飾った時にそれを囲うようにして躍動感というか熱狂感が出るのだろうなと感じました。縦の動きで線描されているのにも関わらず、縦横の広がりを感じる、つまり横の広がりの意識が増幅されているように思われます。

宇宙の広がりのようでありつつ舞踊のようでもあって、それらがマクロミクロに照応しているようです。しかし宇宙のように見れば広がりではありますが、舞踊だと閉じた孤独のようでもあります。それは、幾何模様と曲線描写によって機序のある動きがもたらされています。

お腹が膨らんで口が上を向いているところを見ると「あっぷあっぷ」というような感じですが、あまり危機が迫って感じられません。むしろ「ふぐぅ」なんて空気の抜けた声が聞こえてきそうです。花を挿すと水の中を泳ぐ蝶が強調されて、魚は消えてしまうようですが、その代わりに春眠のような印象が現れてきます。水槽と魚と外の世界とがこれもじんわりと照応して感じられます。