概念的キーワードで語り合おう

ゼミ内でもっと同じキーワードで語れるようになると、違う越境活動をしていても空気感とか内容が掴みやすい気がする! #melc2024

— ドュードル (@_tinyleaf) July 19, 2024

7月18日、長岡ゼミでの最初の4ヶ月の活動が終了した。最後のゼミでは「概念的なワードで活動を意味付ける」大切さを学んだ。この「概念」という言葉、毎回ゼミの活動の中で耳にしてるが、概念の重要性については曖昧な理解をしていたようだ。

今期のゼミの活動に関連した概念の具体例には「半径1m」「場作り」「焚き火的空間」などが挙げられる。ゼミ活動の中で、なるほどと思った概念、自分の経験に関連した概念を探し、その概念と自分の経験を意味付けることで、消費的な経験ではなく価値的な活動ができる。

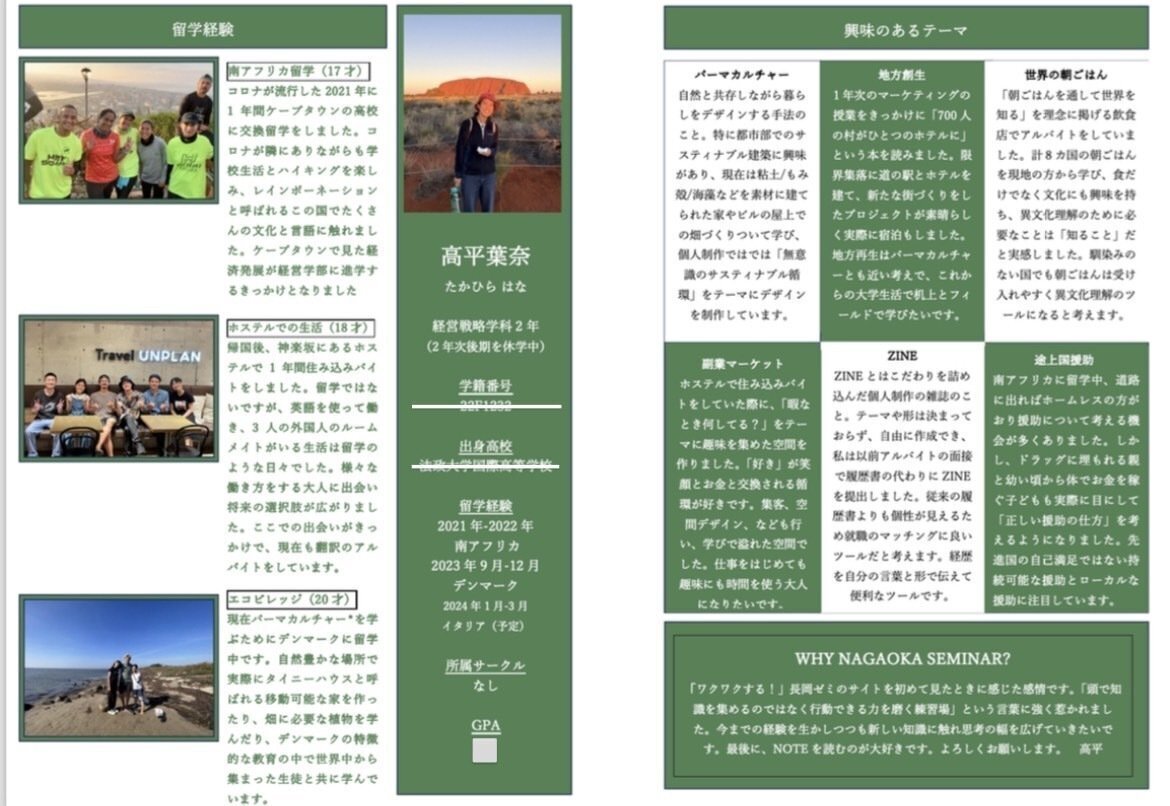

カフェゼミ#61のテーマはサスティナブルな挑戦者のキャリアストーリーであった。私は昨年、デンマークで主に自然と共生するライフスタイルについて学んでおり、その経験についてカフェゼミラジオで話をする機会があった。

最初の打ち合わせで自分の経験をゼミ生に伝えた時には、ゼミ内で共通認識されていない自分だけが理解している概念を並べて説明してしまった。「パーマカルチャー」や「NVC(非暴力的コミュニケーション」など共通の概念ではない言葉を並べて伝えた経験は伝わりにくく、私自身の経験にも意味づけがされていなかったため曖昧な伝え方になってしまった。

しかし、長岡ゼミで触れた概念的な言葉で経験を伝えることで、ゼミ生にも伝わりやすく、質問も出やすく、テーマに関連した対話に繋がりやすいと感じた。

例えば、「焚き火的空間」という言葉を入れることで、そのトピックが対話や場作りを重視している空間を差すことが何となくイメージできる。また、概念的ワードから解釈が可能になることで質問の質も上がり、対話に発展しやすい。

「一人ひとりが違う活動をしつつも、一緒になるといい場ができる」

そんな長岡ゼミを作って行きたい。多様な力が集う、共創の場。そんなゼミを作るためには対話の時に加えて、ツイートする時、妄想紙を書く時も、概念的なワードで活動を意味付ける事を意識することが大切だ。共有の認識のある概念を使って伝えることで、理解がしやすくなる。

秋学期は個人の越境活動が増えていく。プレゼンや発表の場だけでなく、教室に集まってしゃべっている時間、おやつを食べている時間にもラフな雰囲気でそれぞれの越境活動の話が聞けたら嬉しいと思う。

概念的なワードを使って自分の活動や想いを共有する。そしてその概念を自分の解釈だけで理解した気にならず、対話によって解釈を理解を深めることで、よりいい場になっていくだろう。

ゼミに入って4ヶ月で興味の幅が広がった気がする!