せめて一度は見ておきたい、10月19日・20日に開催されるべったら市。『寶田恵比寿神社』神社紹介#8

こんにちは。華です。

今回は冒頭の挨拶なく、いきなり週一神社紹介から入ります。引き続きの日本橋七福神巡り。

ですが、実は。

今回は、ちょっとこれまでとは勝手が違います。

「七福神プラスアルファ」のアルファについてのご紹介なのです。

先週の記事の中でおさらいした通り、「日本橋七福神」を祀っている神社は以下の七つ。

①水天宮……弁財天

②松島神社……大黒天

③末廣神社……毘沙門天

④笠間稲荷神社……寿老神

⑤椙森神社……恵比寿

⑥小網神社……福禄寿

⑦茶ノ木神社……布袋尊

ところが実は、この他にもう一社、七福神としてご紹介しておきたい神社があります。

⑤の椙森神社が祀っている恵比寿さまをお祀りしている『寶田恵比寿神社』です。

↓↓↓

この神社も他の日本橋七福神同様、生活感溢れる住宅街の合間にポコンと紛れ込んでいる神社。

ところが。

この寶田恵比寿神社は拝殿のみ。社務所がありません。

社務所がないのに、多くの方々がそのご利益を期待し求める「御朱印」が存在しています。

ネット販売ではありません。現地で直接、「毎年、決まった日に立つ市」で授かることが出来るのです。

「決まった日に立つ市」

お正月など、数回あるようです。

その中で、決して忘れてはならないのが、江戸時代から続く伝統行事である『べったら市』

毎年、曜日に関係なく10月19日・20日の二日間行われています。

日本橋といったらべったら市。そう連想させれてもおかしくない、とても盛大な市です。約500軒もの露店が狭いエリアにひしめき合うそう。

べったら市の起源は、恵比寿講という行事にあるのだそうです。

江戸時代中期、商家では神さまに対して一年の無事を感謝し、また今後の商売繁盛を祈願して、家の神棚に大層なご馳走をお供えする行事が浸透していたそうです。

その時期は10月。神無月です。

――神さまがいない月に神さまに感謝?

はい、そうなのです。神様がいない月なんてあっては困ります。

そこで考え出されたのが「留守神」の存在。

留守を守る神さまが必要、いや、いらっしゃるはずだ、と考えるようになりました。

ほぼほぼの神さまが出雲の会合に出掛けて行ってしまう中、唯一留守番を任された正式な神さまが恵比寿さま。

留守を預かる恵比寿さまへの労いの思いも加わっているのではないかな。

10月20日ピンポイントで、恵比寿さまに感謝し、祝い、祈願する行事を恵比寿講と呼び、各々、多くの商家が前日、準備に追われていました。

――10月19日は、お金持ちである商家が野菜や魚をたくさん買っていってくれる。

こんな上手い商売の機会を逃す手はありません。

野菜売り、魚売り、神棚を売る者までが、商業の神さまとして名高い寶田恵比寿神社の前で、「縁起が良いよー」と売るようになりました。

これが現代、盛大に行われているべったら市の起源。

べったら漬けという大根の漬物がこの時よく売れていたので、恵比寿講のための前日準備も含めた市が「べったら市」と呼ばれるようになったようです。

このひっそりした佇まいを見せる寶田恵比寿神社前、そして周辺が……。

↓↓↓

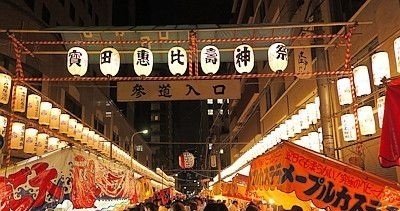

べったら市の時はこのように賑やかに飾りつけられます。

↓↓↓(検索で出てきた画像を拝借m(__)m)

こちらの画像も、検索して出てきたものを拝借m(__)m

↓↓↓

10月19日、20日の二日間のみ開催のべったら市。

今年、2022年の10月19日は水曜日。この日はお神輿も出るようです。(今年、お神輿が出るのかどうかはわかりません(^^;))

ご興味がおありの方は是非、この機会をお見逃しなく!

私も仕事を休んで行ってみたい(*´▽`*)

一応、いつも通り、公式サイトから拝借した画像にこの寶田恵比寿神社の場所をマークしたものを添付しておきます。大きな青い星印が当社のある場所です。

↓↓↓

【寶田恵比寿神社】

<所在地>

東京都中央区日本橋本町3-10-11

<ご祭神>

①事代主命(=恵比寿さま。)

②少名毘古那命

③大国主命

④大己貴命

⑤須佐之男命すさのおのみこと

もう一柱、

宇迦之御魂神(稲に宿る神)

こちらは、寶田恵比寿神社の他に、寶田稲荷神社のご祭神として挙げられているようです。

一つの社に二つの神社のご祭神を祀る。珍しく感じなくなってきましたね(^^;)

検索して出てきた画像を貼ってみようかと思ったのですが、ここは自重します(苦笑)

……ご祭神の表記について、とても疑問が湧き起こっています。

直前の一文で記しましたが、神社の検索をした際、神社で解説くださっている看板の画像を見て、私の頭の中にはハテナマークが大きく浮かんでいます。

④であげたオオモナチは、③オオクニヌシの別名です。

そう、④オオモナチは③オオクニヌシと同一人物なのです。

ただ、日本書紀上では、オオクニヌシとオオモナチは別人のよう。ということは?

――神社で「神さま」を語る際、日本書紀をベースに語らなければ、つじつまが合わない。

ここのところについて、しっかり調べてみたいなと思っています。

もし、この辺りの事情についてご存知の方がいらしたら、ご教授願えるとありがたいです。

では、今回はこれにて。

最後までお読みくださり、本当にどうもありがとうございました。