雨乞い祈願で分霊お迎え『もう一つの三島神社』神社紹介#2

こんばんは。華です。

暑いですね。連日の猛暑に、体だけではなく、心までダウンしてなどおられませんか?

塩分を含んだ水分補給は、カラカラになった心をも潤してくれるはず。

そしてまた、こんな時こそ言霊パワー。

「私は大丈夫、大丈夫だ」という言の葉の力でエネルギーチャージ。暑い夏を乗り切っていきましょう(#^^#)

さて、今日の更新は、神社紹介第二弾となります。

混乱させてしまうかな?

初弾と同名『三島神社』でお送りしたいと思います。

実は、厚木市内には三島神社が複数あります。

――「毛利氏発祥の地」という枕詞のある三島神社が、私の住む市のすぐお隣にある。

これを知ってすぐ、「行ってみようではないか!」と張り切ってカーナビで検索。迷うことなく無事到着したのですが、なんと、目的の『毛利氏発祥の地の石碑』がない!

いえ、あるにはあるのですが、サイトで見ていた石碑と全然違っていたのです。

↓↓↓

そのすぐ隣には、小さいながらも凛と建つ祠が。

澄んだ空気を感じる境内一角です。

ただでも、目的の石碑がない!?

はい、答えは簡単でした。

歴史好きのかたのサイトを見て、今度は住所を入力。

すると、行きたかった三島神社は別場所にあることが判明。

石碑が撤去されたり移動されたわけではなく、単純に、私が同名の別神社に迷いこんだだけだったのです。

素敵な神社をまた一つ知ることができたことを幸運に思いながら再び車を走らせ、本来の目的地である「毛利氏発祥の地の石碑のある三島神社」になんとか辿りつくことができたのですよね。

あの時の教訓から老婆心ながらアドバイス(苦笑)

もし、初弾でご紹介した厚木市下古沢にある『毛利氏発祥の地・三島神社』へ行きたくてナビにセットするのなら、ピンポイントの住所(厚木市下古沢659)にすることをオススメします(*^^*)

↓↓↓

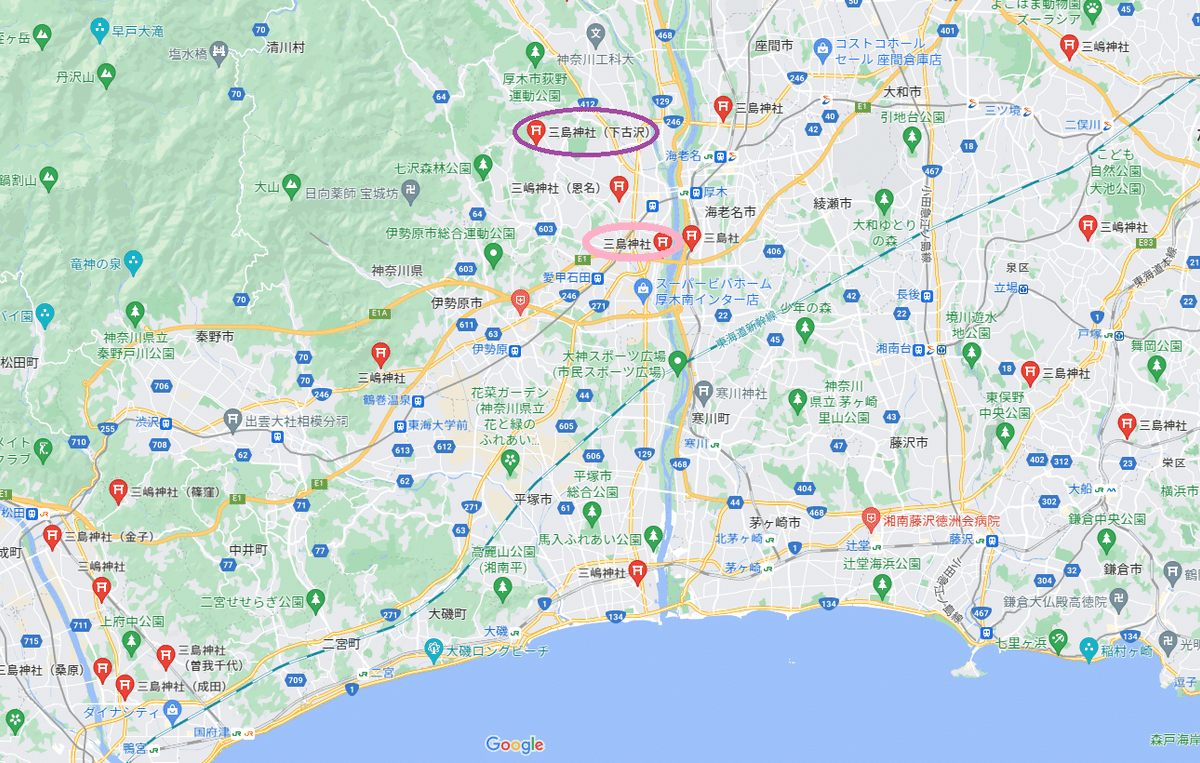

今回、こうしてnoteで「もう一つの三島神社」について書くにあたり、他にも三島神社がないことを確認するつもりでグーグルマップで検索してみたのですが、驚きました。

他にないどころか、厚木市内にはたくさんの三島神社が存在している模様。しかも検索する範囲を厚木市内から神奈川県内に広げると、片手では数え切れないほどたくさんの三島神社が表示されていったのです。

↓↓↓

思わずWikipediaで『三島神社』を調べてみました。

するとなんと、三島神社・三嶋神社・三嶌神社・三島社は、北は北海道、南は鹿児島県まで、400社あまりの分祀が存在するよう。これには本当に驚きました。

総本社に祀るご祭神を我が地域にお迎えする分祀。

ありがたいですよね。

家の神棚で拝むだけではなく、拝殿に出向いて神さまにご挨拶申し上げたい時、他県に行かずともその御霊に触れることが出来るのですから。

ふと「三島神社で400社。ならば、縁結びで有名な『出雲大社』の分祀は1000社近くあるのかしら?」と思い調べてみたところ、こちらは全国で40社ほどのようです。

それが、なんと!!

出雲大社は、海外にも分霊を置いておられるんですって。ハワイとマレーシアの二か国らしい。

以下は完全に私の個人的見解なのですが、としっかりを前置きをしてから持論を。

ハワイは、海外旅行の定番。しかも初心者が選ぶのには最適。なんてイメージがあるので、「日本人観光客」の心の拠り所のために分祀設置がなされたのかもですね。

対してマレーシアは、過酷なマーケティング市場でしのぎを削る「日本人エンジニア」の心を支えるための分祀分霊。

ご祭神であられる大国主大神さまには、職業や人種で壁を作ることなく、見守り続けていただきたいものですね(*´▽`*)

さて、本題に戻ります。

厚木市岡田にある『三島神社』のご紹介です。

こちらも、下古沢にある三島神社同様、市道沿いにあり、鳥居に向かう参道はありません。住宅街のど真ん中にひっそりと建つ神社です。

こちら岡田の三島神社の鳥居は石製(もしくはコンクリート製?)です。

個性を感じることが出来て良いですね。

また、格子状の引き戸に、何がしかの妖の匂いを感じるのは私だけでしょうか(#^^#)?

もちろん、禍をもたらす系ではなく、お友だちになりたいような妖の。

除夜の鐘でお坊さんが、また参拝客が突くあれですね。

ちなみに、この鐘を吊るしている場所のことを鐘楼(しょうろう)と呼ぶそうです。

……上の写真を見て違和感を感じたかた、おられますか?

――神社なのになぜお寺のものが? と。

神社の境内にお寺の機能を持つ施設が設置してある。

この現象は、ここ三島神社だけで起こっている特別なことではないのですよ。あちらこちらの神社で、またお寺で見ることの出来る光景なのです。

「神仏習合」という宗教の考え方の一つの現れであるのでした。

神仏習合とは、「神さまと仏さまは別々のものではない、結局は同じなんだ」という思想のことです。

私に分かりやすく解説くださったかたの言葉をそのまま引用。

――日本にいる神さまは、本来は仏であった。

しかし、日本に住む人間に分かりやすいように神さまに姿を変えて日本に降臨したのである――

この考え方を本地垂迹説と呼ぶそうです。

本地垂迹説が広まると、神社側では、神社の境内や境内近くに「神宮寺」というお寺を建てるようになりました。

今回の三島神社の鐘楼も、これであると推察されるわけです。

神さま信仰(=神道)と、外国からやってきた仏さま信仰(=仏教)が、お互いの存在を主張して意地を張り合うのではなく、うまいこと融合させていったのですよね。

ちなみに、お寺側でも、お寺の境内や境内近くに「鎮守社」という神社を建てるようになったそうです。

神仏習合。不思議でも不自然でもなく、面白い話だとは思いませんか(#^^#)?

【三島神社】

<所在地>

神奈川県厚木市岡田4-19-5

<ご祭神>

事代主神

<ご利益>

託宣の神・豊漁の神

≪商売繁盛・豊漁祈願・金運上昇≫

こちらの三島神社は「雨乞い祈願」のためにコトシロヌシノカミにおいでいただいたそう。

海の豊漁だけではなく、五穀豊穣もご利益にありそうですね。

では、今回はこれにて。

最後までお読みくださり、本当にどうもありがとうございました。