浜松市行政区再編の予備知識

この記事を書くにあたり、最初に自分のポジションを言うと、「合理化してムダなコストが減るなら再編した方がいい。でも住所変更めんどすぎ、余計な仕事増やさんで」だ。住民投票では反対票を投じた。「テキトーな」と思われるかもしれないが、同じような人、結構いるのでは?そもそも「自分は~区民だ!」という意識のある人はどれだけいるのだろうか。

経過と予定(2021年9月現在)

2005年7月:市町村合併、12自治区設置

2006年3月:行革審「将来を見据えた区制の見直し」

2007年4月:政令指定都市移行、7行政区設置

2007年4月:市長選で康友氏初当選、現職北脇氏落選

2015年5月:市議会特別委員会で区のあり方議論開始

2018年10月:自治会連合会、住民投票の要望提出

2018年12月:住民投票条例可決

2019年4月:浜松市長選、康友氏再選

2019年4月:区再編に関する住民投票実施

2020年9月:市議会採決46人中38人が「再編必要」

2021年12月:区割り最終案内定

2022年1月:パブリックコメント開始

2022年5月:区割り案決定

2022年7月:区名候補募集の実施

2022年9月:区名投票アンケート実施

2023年2月:区設置等条例議決

2023年4月:市長選で中野氏当選、康友氏不出馬

2024年1月:新区へ移行

すっかり忘れていたのだが、7行政区が設置されたのとほぼ同時に、7行政区再編を使命とした康友氏が市長に選ばれている。この時の経緯については下記を参照。

前市長である北脇保之氏は平成期の合併を主導した人物だが、彼もまた選挙の際に鈴木修氏の支援を受けた市長であった。当初合併には慎重だった北脇氏は、産業界の浜名湖市構想を受けて態度を改め、合併へ向け邁進した。その北脇氏は、湖西市の離脱等を受け政令市指定のための人口要件実現に黄色信号がともったこともあり、合併の枠組みに北遠部を取り込み、さらに「環境と調和するクラスター型都市」等、これら周縁地域を重視する姿勢を打ち出した。ところがこれが産業界の不興を買うことになった。結果的に、政令指定都市以降直後の市長選挙では新たに鈴木修氏の推薦を受けた鈴木康友氏との一騎打ちに敗れたのである。

"産業界"こと鈴木修氏は、合併自体には賛成していたが、湖西市が加わらず、北遠周辺を取り込んだことで、一転反対する姿勢に転換した、とある。

また、この論文では、市民を二分した住民投票が、市長の案ではなく自治会連合会発だったことも書かれている。

推進、慎重/反対の各勢力(2021年9月現在)

推進

鈴木康友浜松市長

産業界(旧行革審)

自治会連合会

市民クラブ

創造浜松

公明党

慎重/反対→推進

自民党浜松

慎重/反対

地区自治会連合会の一部

共産党浜松市議団

区役所が遠くなるのが嫌な市民

住所変更が面倒な市民(私)

鈴木修氏を嫌いな市民(怒られる)

市長選/住民投票後に、市議会最大会派の自民党浜松が推進に転じたことが一つの転換点だったといえる。2020年9月に行われた市議会投票では、自民党浜松24人中4人のみが「不要」に投票したとみられる。

住民投票と同時に行われた市長選では、康友氏(推進)対山本遼太郎氏(3区案に慎重)の構図であった。遼太郎氏は元々康友氏側に近い創造浜松の所属で、「区再編は必要」との立場をとっていた。しかし、いつのまにか自民党浜松に移籍し市長選に出馬。「人口がアンバランスだ」と3区案に反対するスタンスを表明した。

(朝日新聞、2019年3月24日)

それまでの経緯については、遼太郎氏の知人でもある豊橋市議長坂なおと氏のブログが詳しい。まぁ、市長になりたいがためにポリシーをこそっと変えたと捉えれても仕方がない。

(追記あり)浜松市長に自民が推す、山本遼太郎市議について

その後、自民党がなぜ推進派に転じたのかは分からない。SBSは「市長側が、非公式のコミュニケーションをする機会を増やし、それでほぐれていった」と解説していた。そして市長への再挑戦に向けて活動していたはずの遼太郎氏は、いつのまにか浜松を去っていた。

進むか?浜松市の行政区再編 7つの「区」見直す方針決まったが…(YouTube)

住民投票

あまりに分かりづらいと言われた設問設定。筆者も初めて見た時は「なにこれ?」だったが、事前にゆっくり読んでいたので理解はできた。投票所で初めて見たら混乱していたと思う。

【設問1】

3区案(天竜区、浜北区、その他の5区)での区の再編を平成33年1月1日までに行うことについて、賛成か反対か。

【設問2】(設問1で「反対」の場合のみ記入)

区の再編を平成33年1月1日までに行うことについて、賛成か反対か。

これをまとめると、

163,971票(50.8%)提示3区案又は他案による再編に賛成

158,629票(49.2%)いずれの案でも再編には反対

ちなみに、同時に行われた市長選の結果。

鈴木康友 195,728票(55.1%)

山本遼太郎 134,611票(37.9%)

設問の分かりづらさは37,656票という無効票の数にも表れている。注目すべきは【設問1】で賛成に〇をつけたのに、【設問2】も回答してしまっている票だ。その数20,307票。「市長は賛成になるように設問を難解にした」という批判もあったが、この事実からは本来賛成にカウントされるはずの約2万票が無効になっているともいえる。

「提示3区案に反対」が59%だったことで、「行政区再編は反対が多数、市長は民意を無視している」という意識を持つ市民が増えたのではないか。一方で、数字を見る限りは再編自体は賛成多数である。

コラム:住民投票とは

行政区再編のニュースがネットに載るたびに「住民投票やったのに!」というコメントが付くが、浜松市で行われた住民投票には法的拘束力が無い。住民投票と一口に言っても、いくつか種類があり、法的拘束力の有無が異なる。

地方特別法の住民投票

法的拘束力が有る。特定の地方自治体にだけに適用する法律(地方特別法)を国会が制定する際に行われる。住民の過半数の賛成が特別法の制定に必要。憲法95条で保障されている権利。住民投票を経て最初に成立したのが広島平和記念都市建設法(1949年)。他にも助成金関係で、温泉地などの観光向けの法律が制定している。一方、平成以降はこのタイプの住民投票は行われていない。

個別政策をめぐる住民投票

法的拘束力が無い。住民の賛否を問うために、地方自治体が住民投票条例を制定し、住民投票を行う。今回浜松で行われたものがこれ。合併の他、産廃施設、米軍、原発等、90年代以降全国で実施する自治体が増加した。ニュースで見る住民投票の大半がこのタイプといえる。

大都市地域特別区設置法の住民投票

法的拘束力が有る。大阪都構想を背景に2012年に成立した法律。大阪で2度行われた住民投票はこのタイプ。2021年現在、それ以外の事例は無い。記憶に新しくテーマも似ているので、浜松で行われた住民投票と混同しやすいが、法的な観点では別物。

再編のメリット

「浜松市はこれから人も歳入も減るため、支出を減らして持続的に」というのが目的。よく見る数字では、約5億円(1回)の費用をかけて再編し、3区であれば約6億円(毎年)削減できるというもの。

その方法は、事務、つまり区役所の集約と管理職を中心とした人件費の削減(もちろんクビにはできないので、新人を減らすということ?)。2022年1月の試算では、再編により81人が削減できるという。ちなみに1人当たりの経費は797万円に設定されており、これで6億4557万円になる。実務者は減らないので行政サービスは維持できる、というのが市の主張。

ふと、区役所はそのままにして人だけ減らせないの?と思ったのだが、地方自治法で政令指定都市には区役所や区長の設置が義務付けられているため、そうもいかない様だ。選挙管理員会の設置もコスト要因である。

再編のデメリット「区役所が遠くなる!行政サービスが低下する!」

再編に反対する側で最も多い理由がこれである。一方で、「じゃあ区役所でしかやれない手続きって何?」と聞かれて、正確に答えられる人はどれだけいるのだろうか。

これを見ると、一般旅券(パスポート)と子供関係の手続きが大半を占めている。パスポートは、5年や10年に1回。子供関係も現役世代が中心なので、ほとんどが車を所有しているだろう。もちろんそうでないケースもあるが、100%全員の交通事情をケアするのは無理である。そして、再編前の状況でも、天竜区役所と水窪(2009年現在高齢化率48.06%)の距離感は知っておきたい。

区役所の削減による地理的な懸念と、人員の削減による行政サービスの低下に対し、市は「行政センター」と「支所」を新たに設置する。

東/西/南/北の区役所 → 行政センター

第1種協同センター → 区役所支所

昔は公民館と呼ばれていた施設は、2013年から協同センターに名称が変わった。協同センターには1種と2種が存在し、1種は舞阪、引佐、三ヶ日、春野、佐久間、水窪、龍山の協同センターである。これらの区役所支所と行政センターで区役所と同等の手続きができるようになれば、旧区役所的窓口はむしろ近くなるのではないか。今後も注視したいポイントである。

そして、折しも世界的なコロナ禍により、リモートワーク関係の技術は急速に広まっている。特にビデオ会議は、昔は相応の設備が必要だったのが、今ではインターネットにつながったノートパソコンだけで、大半のことができるようになった。ショッピングセンターで、カメラとディスプレイだけの販売所も出てきた。運用次第で可能性は広がりそうだ。

区割り最終案内定、パブリックコメントへ

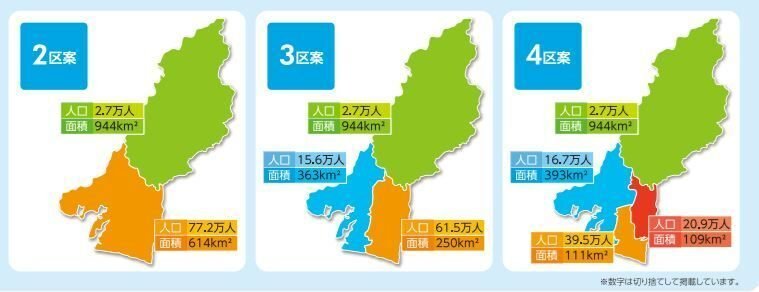

区割り案内定までの経緯。当初の3区案が住民投票で反対多数となり、たたき台となる3案が作成された。しかし、最終案はそれとは異なるものになった。

2019年4月:住民投票時の3区案

2021年8月:天竜区を単独にすることが決まり、たたき台を3案に絞り込み。

2021年12月:区割り最終案内定

絞り込まれた区割り案たたき台が、半年もしないうちに違うものになり、そのまま最終案になったのは驚きだった。北区だった三方原町はA区に編入された。この最終案については、事実も噂も散々飛び交っているので言及は避けるが、中日新聞の記事では、区役所の位置をめぐり西区と北区で深刻な対立があり、折衷案としてこの最終案が決まった経緯が書かれている。

浜松市の未来 行政区再編 <上>(中日新聞、2021年12月8日)

最終案が決定後、パブリックコメントが行われた。市民の注目度が高いはずの本件だったが、意見提出者数は327人・5団体と思っていたよりは少なかった。

ぐだぐだの区名決定

区名候補の募集

まず、区域の変更が無いC区の名称が天竜区を維持することが決まった。これは自民党浜松の主張が通った形。そして2022年7月26日から8月25日に区名候補の募集が行われた。募集にあたっては、

・適切な区名が応募数の上位を占める保証はないので、応募数のみで区名候補を決定すべきでない。

・現行の区名、現行の町名、地域名を除くべき。

などの意見が市議会特別委員会で挙がり、副市長からは「区域が変わる区で、分断が生じてはならない。現行区の名称以外で決めていく方が、融和を図るために有効と考えている」とのコメントがあった。同年9月に下記の結果が公表された。

A区

B区

市民による投票結果

続けて、2022年9月21日から10月12日にかけて、新しい区の名称の候補の中からそれぞれ1つ選ぶ「区名アンケート」が行われた。しかしここで市当局が選定した5つの候補名から、「市内の地名にすでにある」などの理由で、A区1位の中央区と2位の遠州区、B区1位の浜名区と3位の北浜区が除外された。これに市議会特別委員会から物言いがあり、結局先述の候補名を加えた7つずつから選ぶことになった。結果は下記の通り、除外された候補名が上位となった。

A区

中央区 1万9195件(40%)

遠州区 1万 935件(23%)

奏区 7718件(16%)

渚区 4404件( 9%)

曳馬野区 2985件( 6%)

青区 2506件( 5%)

灘区 711件( 1%)

B区

浜名区 1万3614件(30%)

北浜区 1万 863件(24%)

万葉区 5522件(12%)

緑区 5105件(11%)

みどり区 4909件(11%)

橘区 2789件( 6%)

青葉区 2748件( 6%)

この市民アンケートの結果がそのまま正式に採用されるという訳ではなかったが、「最も市民の意向を反映していると考えられる区名として、A区が中央区、B区が浜名区に決定した。

A区(旧中区)住民の筆者の感想。

中央区が許されるなら中区でいいじゃんって話。それで住所変更に対する不満を大幅に抑えることができる。区名募集も今回のアンケートも、ただの参考扱いでしょ。英断の時。

— 浜松百景 (@hamamatsu100) October 26, 2022

行政区再編確定

翌年の2023年2月、浜松市議会にて区設置等条例が議決。この時の市議の議決内容は市公式ページで閲覧可能だが、念のためダウンロードしたPDFファイルを添付する。この結果(ほぼ賛成)と、住民投票の結果(五分五分)とヤフコメやSNSの(ほぼ反対)、どれが民意を表しているのだろうか?

2023年4月には市長と市議の選挙が行われた(統一地方選挙)。共産党系以外がほぼ相乗りする中野祐介氏が80%の得票率で圧勝(康友氏は不出馬)。再編を実行していくことになった。

【浜松市北区民のみ閲覧注意】

— 奥浜名湖ツーリズムセンター (@okuhamanak) December 16, 2023

いよいよこの日が来ました。 pic.twitter.com/wStCGNyrzw