300社以上と話して分かった、展示会で成果を出す企業がやっている8つのこと

こんにちは、株式会社immedioの浜田です。今回は「イベントマーケティングAdvent Calendar 2024」の16日目の担当として、パートナープロップの磐崎さん(@YukuIwasaki)からバトンをいただきました。

今回私が書かせて頂くのは、「300社以上と話して分かった、展示会で成果を出す企業がやっている8つのこと」です。

この記事の背景

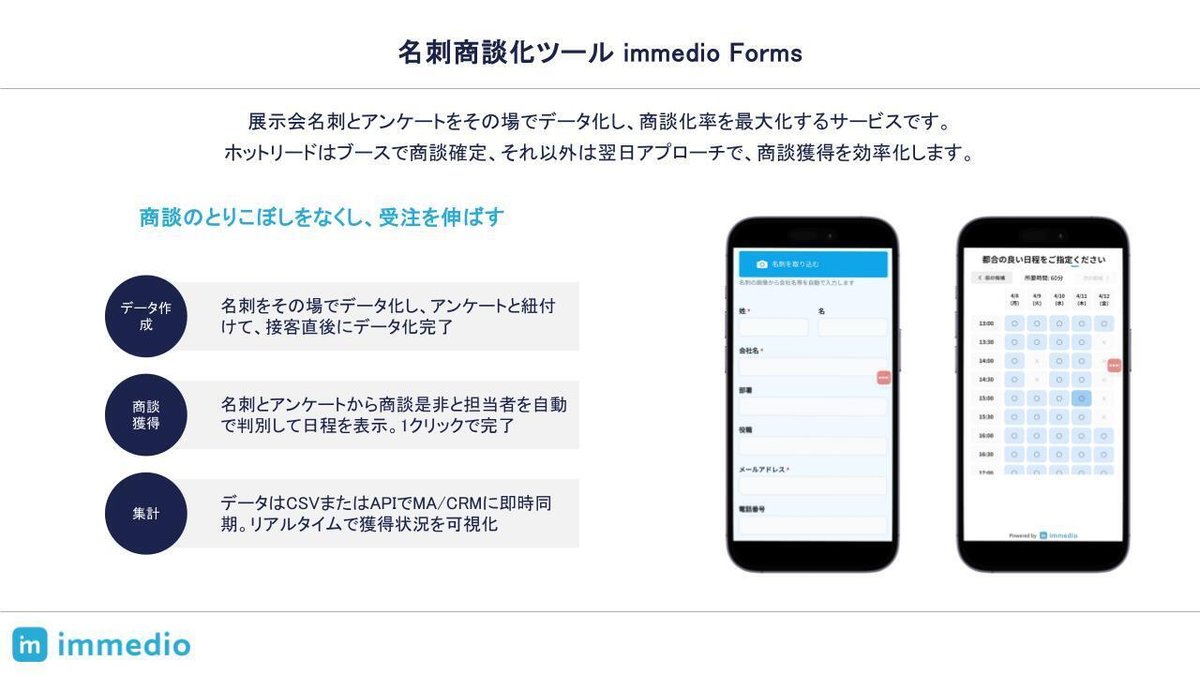

immedioでは2023年9月にimmedio Formsという展示会からの商談獲得を効率化するツールをリリースしました。そのプロダクトの準備段階からのヒアリング、リリース後の商談、展示会マーケターイベントでの交流などを含めると、300社以上とはお話させて頂いたかなと思います。

その中で分かったのは、展示会に注力している企業には他社と比べて文字通り桁違いの成果を出している企業があること、そしてその成果の裏には各企業が編み出し、徹底している工夫があることです。今日はその学びを、各社の記事なども参照しながら共有していきたいと思います。

準備編

①アポ獲得のためのトークスクリプト最適化

展示会前にスクリプトを用意している企業は多いと思います。多くの場合、スクリプトの目的は①足を止めてもらう確度を上げる、②限られた時間で商品を説明する、に寄っているのでは無いでしょうか。

成果を出す企業は、寧ろ簡単な説明とヒアリングをした後のクロージング(アポ獲得)のスクリプトにこだわっている印象があります。この例として私が好きなのはourlyさんの取組です。

スクリプトだけではなく、アポ打診前の動作まで型になっているのがすごいですよね。展示会のスタイルには①現地で簡単なデモまで行ってしまう、②現地では簡単な説明に留め後日のアポを取る、があると思うのですが、沢山の人が来る展示会という場を最大限活用するのであれば後者かなと私は思っています。その意味でこのourlyさんのスタイルが好き。

②メンバーのポジショニングまで含めた事前準備とロープレ

本企画の7日目にセールスのタクミさんが展示会は人間LPOであるとコメントされていましが、私もそう思います。展示会ブースがLPだとすれば、CTAのボタンとフォームになるのがコンパニオンさんと説明メンバー。これをどう配置するかで大きく成果が変わってきます。

この領域で私が好きなのはシャノンさんの取組です。

コンパニオンさんをバディ制にする、それと営業との立ち位置についてPDCAを回すなど徹底的に科学されていますね。そしてそれを当日ではなく事前にロープレで検証するという。事前にしっかりすると必要な什器や邪魔な機材が分かるので、前日の準備もスムーズに進みます。

当日編

③1-2時間ごとの成果計測とこまめな修正

展示会は長くて3日間。初日が終わってからリード数を集計していると、不足分のリカバリーには2日しかありません(リード数の集計を会期が終わってから行う企業もあると思います)。しっかり成果を出している企業は、人ごとのリード数を1日に3-4回集計しています。

12時、14時、16時など頻繁に集計するわけですが、このメリットは目標からビハインドする人がいれば一緒に声掛けの仕方を見直したり、配置を変えることで、その日のうちに軌道修正が出来ることです。一方で課題としては定期的な名刺の回収とその集計だけで人が必要になること。

集計をしやすくする方法としては、接客メモの入力をWebフォームにすることです。ちなみに当社はimmedio Formsのリアルタイム集計機能を使っています。

④ブースでアポ獲得までやり切る

ブースでの反応が良かったのでSランク名刺としてISに引き継いだら、結局接続せずやお断りでアポにならないケースが結構多いのではないでしょうか?私の体感では、SやAランクの名刺をISが翌日以降にフォローした時の商談化率は6割程度の印象です。

となるとブースでアポを取るのが良いわけですが、その時の課題としては①ブースに立ったメンバーではアポ取得の是非や、誰にアポを入れれば良いかが分からない(既存顧客判定、テリトリーの照会等)、②アポ確定業務が煩雑で貴重な展示会の時間が取られる、があげられます。

当社ではimmedio Formsを使っているので、名刺を読み込むとその場でAIが文字起こししてくれて、フォーム送信と同時にSalesforceの情報も参照したうえで適切な営業担当のカレンダーを表示してくれます。ブースでアポがとれるととても嬉しいものです。

⑤展示会をお祭り化して盛り上げる

展示会の現場のオペレーションは大変ですが、企業としては普段会えないような大企業のマネジメントレイヤーと接点を持てるチャンスです。上記の③と④で説明したようなデジタル化の仕組みを入れておくと、名刺獲得や商談獲得の情報がその場で取り込める。

例えばUPWARDさんでは、現地で商談が獲得できた際にその情報が自動で連携されるSlackチャネルをつくり、現場にいない社員もそれを見ながら盛り上がっているそうです。始めた際は盛り上げ隊長まで指名していたそうですが、ブースのメンバーや展示会担当の方も、そうやって全社員から祝福されると嬉しいですよね。何事もモメンタムの作り方が大事だと思いますが、展示会にはそのチャンスがたっぷり有ると思います。

⑥お礼メールは当日に送り、翌日から架電する

自分が展示会に客として参加してみると、ブースを10-20件回った時に翌日までにお礼メールが来るのが1割、週明けに来るのが3-4割、1週間以上してから来るのが2-3割(残り3割はメールなし)というような印象です。週明けにメールを送っていると他のメールに埋もれてしまいますし、当日会話した内容の記憶も薄れて来ているかなと思います。

展示会で成果を出している企業は、少なくともホットなお客様へのお礼メールは当日中に送っているところが多いです。ただ、そのために20-21時まで残業して名刺の文字起こしからやっているという企業も少なくありません。

Webフォームなどを使ったデータ入力リアルタイム化の仕組みがあると、当日中どころかお客様がブースを離れたその場でメールを送ることが可能です。帰りの電車の中で一番最初のお礼メールとして見てもらえるとだいぶ印象が違うので、そこを狙っていきたいですね。

事後編

⑦成果をファネル単位で振り返る

展示会の振り返りと言うと、獲得名刺数と総来場者数を見て、今回は場所が悪かったからx%の獲得に留まったね、といった会話になりがちではないでしょうか。安定して成果を上げている企業は、来場から名刺交換に至るまでのプロセスをステップで分解して、その中間ファネルも定量化する試みをしています。展示会のKPI設定と言えば以下LayerX MJさんのnoteが有名ですね。

しかし、名刺獲得以外の定量化方法としては何があるでしょうか。代表的なものとしてはノベルティやチラシの配布数かと思います。これでキャッチ数は定量化出来ますね。他にもデモのログからデモ回数を計測するなど、実は様々な工夫が可能です。これら中間KPIがあるだけで、今回はチラシから名刺への転換率が低かったのは何故かなど、振り返って分析できるポイントが増えてきます。

⑧有効リード、商談、受注などでしっかりROIを測定する

各企業の展示会担当者の方と話すと、来期の展示会出展計画が決まっていないという話をよく聞きます。事業戦略の中でどの位マーケに投資するか決まらないと言う要素に加え、展示会のROIが良くわからないので予算として優先度が下がりがちということも多いようです。一方で展示会のコマ確保は早いもの勝ち。予算を待っていては出遅れてしまいます。

実際ハンモックさんの調査でも、展示会の課題の1位は「コストが多くかかる」、2位が「効果測定が難しい」になっています。

なぜこうなってしまうのでしょうか。やはり展示会の来訪者は潜在層が多く受注までのリードタイムが長くなってしまうため、受注額での評価が難しいという事がありそうです。とはいえ、獲得した名刺数だけというの難しい。

現実的には有効リードや商談の獲得単価を定めて、その獲得数ベースでペイするか判断しているところが多いと思います。また、商材のセールスサイクルがそこまで長くない場合は展示会から半年内の受注数 x LTVで見ている企業もあります。

展示会のROIについては才流さんの記事が詳しいので是非御覧下さい。

最後に

来期の予算策定中という皆さんも多いと思うので、この記事の内容が来期の積極投資を実現するうえで少しでもお役に立てればと思います。

immedio Formsのユーザについては1社しか触れられませんでしたが、他にもたくさん事例記事があり、各社の展示会施策の工夫について触れていますので是非参考にして頂ければ幸いです。