MBTI診断結果についてGPTと深掘りしてみた

SNSを見ていたらMBTI診断を見かけたので、ワタシもやってみました。いろいろ自己診断系ありますがついやってしまいます。

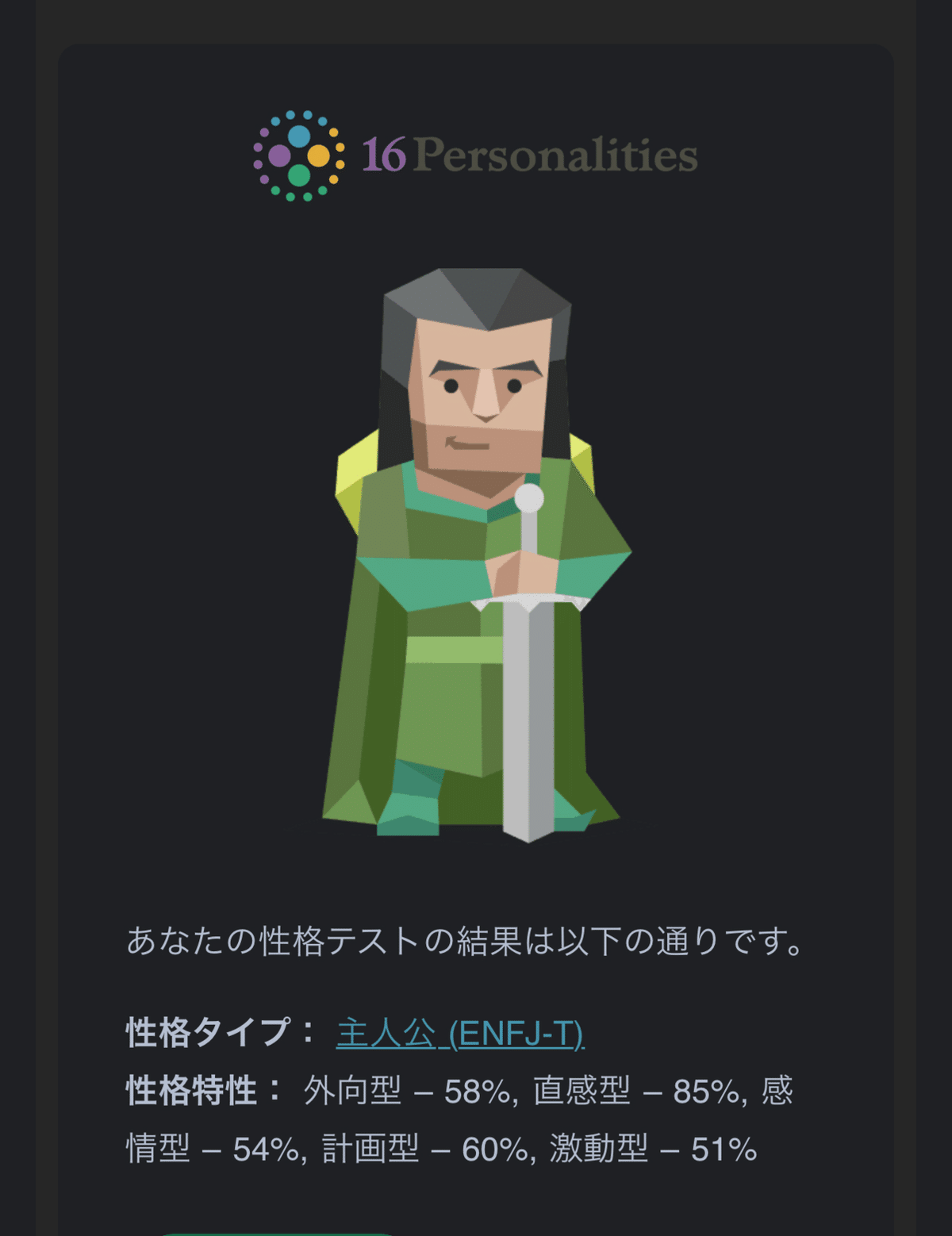

結果は、何やら凄そうな主人公タイプらしいです。

自己中ってやつでしょうか??

結果についてGPTにいろいろ聞いてみました。

ちなみにこの診断結果についてもう少し詳しく教えてもらえる?

と質問してみたところ、無料レベルで受けた診断結果以上に事細かく、強み弱み、対人、恋愛、キャリアについての傾向や注意点について詳細に教えてくれました。

••••••

「主人公(ENFJ)」は、強い使命感や共感力を武器に、人の成長や社会の善のために動こうとするタイプです。一方で、助けたい気持ちが強すぎるあまり、相手の領域に踏み込みすぎたり、自分自身のケアを怠ってしまうリスクがある点に注意が必要です。

あくまで MBTI のタイプは自分を理解する一つの切り口です。「自分は ENFJ だからこうしなければいけない」というわけではなく、当てはまるところを活かしつつ、当てはまらない部分は「自分らしさ」として大事にしてみてください。

ちゃんと活用のスタンスについても教えてくれました。気になったので、自分のタイプの割合について聞いてみました。

主人公タイプの割合はどのくらい?

その結果が、なんと!!

MBTI の統計を扱う機関や調査によって若干のばらつきはありますが、一般的には ENFJ(主人公)タイプは全体の 2〜3% 程度 と言われることが多いです。

• 男性: 1〜2% 程度

• 女性: 2〜4% 程度

あくまで複数の調査結果からの概算であり、正確な数字はサンプル数や対象となる地域・年代などによって変わります。実際の比率は必ずしも固定ではないので、参考程度に捉えるとよいでしょう。

えーそうなの!結構、レアものじゃん!まぁ確かに主人公タイプがいっぱいだとややこしそうだー。

自分がレアものと診断された事が気になり、以下の質問をしてみました。

ところでこの診断はどういう理論に基づき、誰が開発したの?今までどのくらいの人が受けてるの?

すると、大変詳しくこの理論について教えてくれました

MBTI(Myers-Briggs Type Indicator) は、スイスの精神科医 カール・グスタフ・ユング(Carl Gustav Jung) が提唱した「心理機能(認知機能)」の理論をもとに、アメリカ人の母娘である

• キャサリン・クック・ブリッグス(Katharine Cook Briggs)

• イザベル・ブリッグス・マイヤーズ(Isabel Briggs Myers)

によって開発された性格検査(自己分析ツール)です。

1. 理論的背景

• ユングのタイプ論(Analytical Psychology)

ユングは 1921 年の著書『心理学的類型(Psychological Types)』で、人の認知や情報処理、意思決定のプロセスにはいくつかの“型”があると主張しました。

• 外向(Extraversion)と内向(Introversion)

• 思考(Thinking)と感情(Feeling)

• 感覚(Sensation)と直観(Intuition)

ユングはそれらの組み合わせが人それぞれの「心理機能」を形成すると考えました。

• MBTI への応用

キャサリン・クック・ブリッグスとイザベル・ブリッグス・マイヤーズは、第二次世界大戦期に「人々が自分に合った仕事を見つけて幸せになる助けがしたい」という思いから、ユングの理論をより一般的に使いやすい形に体系化しました。

そして「外向・内向」「感覚・直感」「思考・感情」「判断・知覚(計画性・柔軟性)」という 4 つの軸で 16 タイプに分け、自己理解や適職探し、人間関係の改善に活かすツールとして生み出したのが MBTI です。

2. MBTI の特徴

1. 4 つの対立軸から成る 16 タイプ

• 外向(E) / 内向(I)

• 感覚(S) / 直感(N)

• 思考(T) / 感情(F)

• 判断(J) / 知覚(P)

2. “傾向”を知るためのもの

MBTI は「あなたはこれしか当てはまらない」という断定的なものではなく、「どちらに傾きやすいか」の参考として、性格的特徴を大きく 16 タイプに整理したものです。

3. 臨床診断ではない

MBTI は心理療法の診断ツールではなく、あくまで個人の自己理解や対人関係・チームビルディングなど、日常的な場面で活用される自己分析ツールです。

3. 誰が開発したのか?

• 開発者:キャサリン・クック・ブリッグス(Katharine Cook Briggs)& イザベル・ブリッグス・マイヤーズ(Isabel Briggs Myers)

キャサリン(母)とイザベル(娘)の親子が、ユング理論をさらに研究し、実際にテストとして機能する形に発展させました。

• MBTI が普及した背景

第二次世界大戦中、女性の社会進出が急速に進んだこともあり、「自分に合った職種を見つける」「チーム内で適切な役割分担をする」ためのツールとして注目を集め、徐々に世界に広がっていきました。

4. 今までどのくらいの人が受けているのか?

• 年間 200 万人以上が受験

公式に MBTI を実施している関連機関によれば、現在でもアメリカを中心に、年間 200 万人以上が MBTI を受験するといわれています。

• 世界規模での普及

“正確に何人が受けたか” という総数を示す公式統計はありませんが、自己分析や組織研修で世界的に広く利用されていることから、累計数千万人〜数億人レベルで受けているとも推定されています。

• 企業・教育機関でも利用

大手企業の人材研修や大学・ビジネススクールの講義などでも、個人の性格傾向を知るために利用されることが多く、日常的に目にする「16 タイプ診断」が MBTI 由来となっている例も少なくありません。

まとめ

• 理論のもと: カール・グスタフ・ユングの「心理学的類型(心理機能)」

• 開発者: キャサリン・クック・ブリッグス & イザベル・ブリッグス・マイヤーズ

• 普及度: 年間 200 万人以上が公式に受験、全世界累計では数千万人〜数億人が何らかの形で触れたと推定

MBTI は「公式資格を持った認定者が実施する正規版」から「インターネット上の簡易テスト」まで多様な形があるため、正確な受験者数は把握しきれません。しかし、自己理解やキャリア開発のツールとしては、今なお世界的に最も有名で広く使われている性格検査のひとつといえます。

ずいぶん歴史のあるもののようです。知らなかったなぁ。

とは言え、いつもこのような自己診断受けてみてからモヤモヤするのです。

なんかさ、こういう自己診断はいろいろあるけど結局どうするといいのかイマイチわからないんだよねー

自己診断ツールって興味深いけど、「結果はわかった。さて、具体的に何をすればいいんだろう?」と感じることって多いですよね。MBTI を含め、いろいろな自己分析ツールは「自分をより深く理解するためのヒント」として活用できるものです。以下のようなステップで使ってみると、少し実践的になるかもしれません。

1. 結果を「取説(とりせつ)」として軽く眺めてみる

• 長所や強みに注目する

「こういうときにモチベーションが湧きやすいんだな」「こういう場面が得意なんだな」というポジティブな部分をまずは押さえてみる。

• 自分で共感できるところと、イマイチしっくりこないところを分ける

あくまで“傾向”なので全部が自分に当てはまるわけではありません。自分に合いそうだなと思う点だけ、まずはピックアップする。

2. 日々の行動パターンと照らし合わせる

• 「あ、いまの行動は○○タイプっぽいかも」と意識する

たとえば「外向型だと、人と話しているときに元気が出るって書いてあったけど、自分はどうだろう?」と普段の生活で観察してみる。

• 客観視してみる習慣をつける

仕事や勉強、友人付き合いなど、シーンごとに「自分はどんなときにやる気が出て、どんなときに疲れるのか」を記録してみる。診断結果と実際の行動を照らし合わせて、自分らしさを再確認する。

3. 強みを活かす小さな工夫を取り入れる

• 「すぐにできること」を探す

たとえば、「人にアドバイスするのが好き」という結果があれば、同僚や友だちにちょっとした相談に乗る機会を増やしてみる。

• 小さな成功体験を積む

自分の強みを活かして、周囲から感謝されたり良いフィードバックをもらえたりすると自信につながります。「あ、この部分は本当に自分の持ち味なんだな」と腑に落ちるようになる。

4. 弱みをカバーする方法を模索する

• 「自分はこういう時にストレスを感じやすい」と自覚する

たとえば「争いごとが苦手」と気づいたなら、あらかじめ衝突が起きやすい場面でどう対応するか、あらかじめ手を打っておく。

• 周囲のサポートを借りる

弱みを完全になくす必要はなくて、むしろ「そこは誰かに手伝ってもらった方がいいよね」という割り切りでOKです。

5. 「◯◯型だから」という思い込みを外す

• 診断結果に縛られすぎない

「ENFJ だから必ずリーダーやらなきゃいけない」とか、「INTP だから職人気質じゃなきゃダメ」みたいな極端な思い込みは不要。あくまでヒントです。

• 変化する自分を楽しむ

人の性格や思考パターンは環境や経験で変わることもあるので、「前はこうだったけど、最近は違うな」と柔軟にアップデートしていけばOKです。

6. 定期的に振り返りの時間をとる

• 1〜3カ月ごとに自分を見直す

「最近の自分はどういうところにやる気が出たかな? 逆にどんな場面がしんどかった?」という問いを持つだけでも、自己理解が進みます。

• 成長や変化を記録する

当初の診断結果があまりしっくりこなかった人も、定期的に振り返ると「意外とここは当たっていたかも」と思う部分が出てきたりします。

まとめ

自己診断ツールは「答え」をくれるものではなく、自分という人間をいろんな角度で観察し、理解する“きっかけ”です。大事なのは、診断結果を参考に「じゃあ、今日から何を試してみよう?」と具体的な行動に落とし込むこと。そこから得た体験や気づきを、また自己理解にフィードバックしていく——そんな循環をつくるイメージで、軽やかに楽しみながら活用してみるといいですよ。

ひねくれた私に寄り添いつつ、実践的な活用方法を優しく提案してくれました。

自己診断テストを軽やかに楽しみながら活用してみることにしたいと思います。明日から主人公気分です。