読書日記 三浦英之・著『牙』 象牙と象の存亡とワシントン条約と実家の食卓

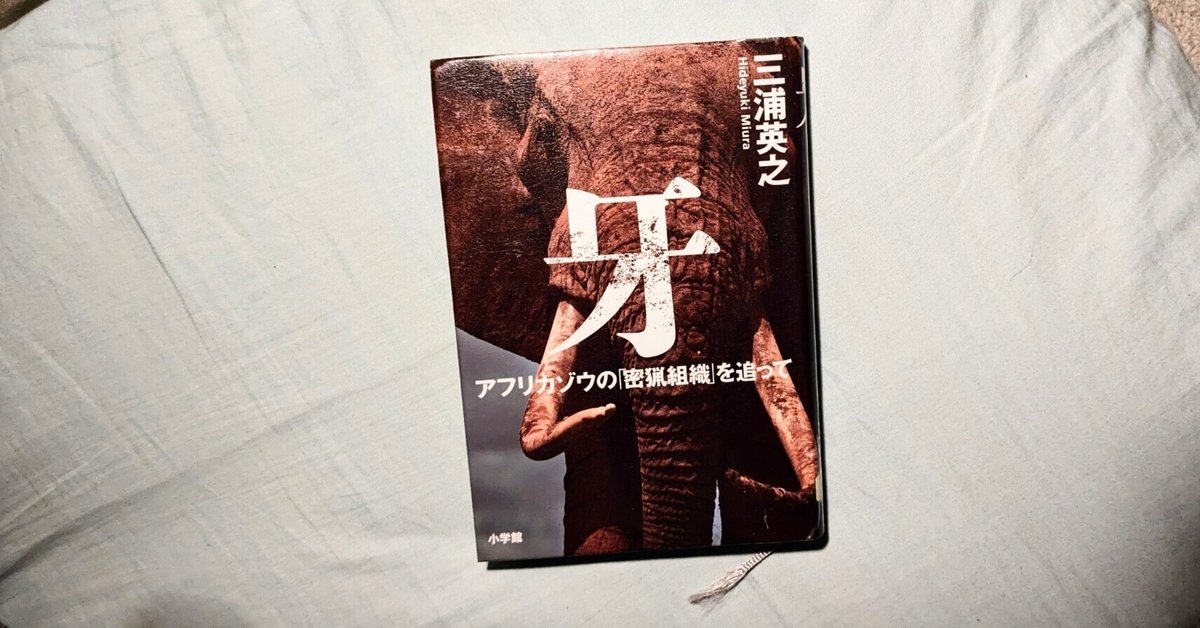

三浦英之・著『牙』小学館 という本を読んだ。

著者は朝日新聞の記者で、経歴を見たら、現在、岩手県盛岡市に赴任しているという。X(旧twitter)を探してみたら、岩手の行事やお祭りなどを取材して、発信していた。宮澤賢治や石川啄木に絡めているものもあった。

震災後の東北に住んで、三陸や福島をルポした著作もあるようだった。それでなんとなく親しみを持った。

1 身近にあった象牙製品

この本のタイトルの「牙」というのは、「象牙」のことだ。最近は、ワシントン条約で禁止されていることもあり、象牙製品を見かけなくなっているが、私が子供の頃には、身近にずいぶんとあった。

自分で使っていたのは、子供用の箸だ。大人のものより、少し短かった。普段は使わないでいて、正月やお祝いとか、何か特別な時に使っていた。

父は印鑑と麻雀牌を持っていた。麻雀などしないのに、誰かからもらい受けて「象牙だぞ」と喜んでいた。

琴やお茶の師匠をしていた伯母は、琴の弦の下に立てる柱が象牙だと自慢していたし、他にもお茶の道具などで象牙製品をいくつか持っていた。その中に、手の平に乗るくらいのちっちゃな香炉があった。異国情緒たっぷりの複雑な細工がしてあって、飽きずにずっと眺めることが出来た。

そういえば、転校生の家遊びに行ったら、玄関に、1メートルくらいの象牙が、飾り房とともに壁にかけてあって、吃驚したこともある。

そんなだから、昔の日本人は、象牙製品を喜び、誰もがその価値を認めていたのだと思う。象牙製品はわが家にもあったくらいだから、庶民の手が届かないとびきりの高級品というわけでもなかった気がする。

1961年生まれの私の実感はそんな感じだから、私より上の世代は、象牙に愛着のある人は多いのではないだろうか。私より下の世代となると、話題にしたこともないので、全くわからない。

現在はどうだろうか。私と同世代の人間で象牙に関心を示しそうな人はいるだろうか? 印鑑などにこだわるヤツが一人、思い浮かぶ程度だ。しかし、ハンコの習慣が見直されている昨今、今更、象牙の印鑑でもないだろう。

装飾品や美術工芸品としての象牙は、今の日本人の生活の中にはめったに見かけなくなっているから、とっくに流行を終えているのだろうと思う。

今でも、象牙にこだわる人は、いるのだろうか?

2 日本では今も象牙が売買されている

ためしに、インターネットで検索して、ヤフーオークションを見てみた。この本でも著者が書いているが、驚いたことに未だに相当量の象牙製品が流通していた。

どれもが、昔に加工された中古品に見えるが、古いものなのか、最近のものなのかは、パソコンの画面ではよくわからない。よくわからないけど、デザイン的にはかなり古臭く見えた。

私には、昔の記憶があるせいなのか、それらの象牙製品が、瓦屋根の日本家屋で、畳や床の間がある和室か、洋間でもどっしりとした応接セットがあるような部屋でないと、似合わないデザインに見えた。

どれも現在の日本人の住宅には似合いそうもない感じだ。それらのデザインを生かせる空間があるとしたら、きっと、骨董好きで東洋趣味の西洋人の部屋だろうか。

象牙製品の取引価格も、予想通りというか、予想に反してというか、そんなに高くなかった。数千円から数万円が圧倒的に多いのだ。探せばもっと高額な商品も出てくるのかもしれないが、私が見た範囲では、妙に手頃な価格帯である印象を受けた。

とはいえ、象牙がいまだに、大量に、取引されていることは事実だった。

一体、どういう人達が売買しているのだろうか。

ネットに長けた若い人達なのか、それとも昔から象牙を愛好している年寄りが頑張ってネットに参入しているのか? ネットオークションには、売買する人たちの年齢は表示されないから、いくら考えても私には想像がつかなかった。

象牙の売買は、現在はワシントン条約で禁止されているという。しかし、これは国際間でのやり取りに限るらしい。国内の、昔からあった在庫品や中古品の売買なら、問題ないらしい。だから日本では、このように、おおっぴらに、未だに、大量に、売買されているのだ。

なんとなく、誤魔化されているような気持ちになった。

誤魔化されていると書いてみたが、それならば「誤魔化しているのは誰で、誤魔化されているのは誰なのだ?」という問題が出てくる。

考えてみたけれど、私の頭ではよくわからず、なんとなく、ワシントン条約が偽善で、日本人はそれを承知で、積極的に誤魔化されているように思えてきた。偽善の上塗りみたいな感じだ。

3 タンザニアという国

さて、『牙』という本の内容に入ろう。

著者は朝日新聞の記者として、2010年代の数年間、アフリカに赴任していた。家族と一緒に南アフリカに居住して、ケニヤをはじめとするいくつかに拠点を持って、アフリカで取材活動をしていた。その赴任中に知った、象牙の密売と密売業者を追ったルポが、『牙』というタイトルのこの本だ。

著者によると、象牙の密売の一大拠点になっているのは、タンザニアだ。

タンザニアは、地図を見たら、コンゴとケニアの間にある、アフリカ大陸の東にある国だった。地図を見て、なんとなく思い浮かんだのは、フレディ・マーキュリーとマサイ族だ。

タンザニアの沖に浮かぶザンジバルという島が、クィーンの故・フレディ・マーキュリーの生地だった。背が高くて跳躍力のある戦士のいるマサイ族が住んでいるのは、ケニアだったろうか、タンザニアだったろうか? マサイ族というと、象というよりはライオンとセットになっている。

その程度にしか知識がないから、タンザニアが象牙の密漁の一大拠点になっていると教えられても、そうなのか、と思うしかない。逆に言えば、それくらい関心がなかったのだ。

現地の人々は生活のために、象牙の密漁に手を染めざるを得ないような社会環境にあるらしい。タンザニア自体には、目立った産業がないのだ。

象牙は手っ取り早くお金になるらしい。大きな象牙の一対で、現地の人の年収くらいのお金になるという。

一応、アフリカ諸国の法律では、象の猟は禁止されている。しかし、法律があっても機能していないらしい。

4 法律よりも賄賂が物事を動かす国

アフリカ諸国ではよくあることらしいが、賄賂を渡せば、何事も見逃されるという習慣が、タンザニアには、それこそ隅々にいきわたっているようなのだ。

いくら象の密漁が駄目だといっても密漁は減らないし、賄賂を渡せばチェックは素通りで、象牙を容易に持ち出すことが出来るし、もし現行犯で捕まったとしても、賄賂を渡せば、釈放されるのだという本。

そんなふうに、賄賂しだいでどうにでもなるのが、タンザニアという国で、それはアフリカの他の国も似たようなものらしいのだ。

杓子定規で無意味な決まりも律儀に守りたがる日本人には考えられない社会だ。

日本の場合、モノゴトには「ホンネ」と「タテマエ」があるとか、「タテマエ」ばっかりでは現場は動かないとか言われるけれど、一応、「タテマエ」が「タテマエ」として機能しない社会は、健全でないように私は思う。

変な表現だが、「タテマエ」は社会のインフラのようなものなのだ。その「タテマエ」が通用しない国は、国として壊れているのだと思う。だから、その中で生きていくのはものすごく大変だ。

そして、タンザニアは、「タテマエ」がまるで機能していない国のようなのだ。

「タテマエ」の代わりに機能しているのが「賄賂」だ。モノゴトを動かすのが、賄賂だけなのだ。だから、タンザニアに住んでいる、一般の人も、警察も、役所も、政治家も、みんなその場その場の賄賂を前提に生活をするようになっているみたいだ。

そんな社会だから、象牙の密猟も、当たり前のように横行している。そうなると、象牙の密売どころか、人身売買だろうが、核物質だろうが、なんの抵抗もなく、やり取りされることになりそうだ。そんな社会には、絶望しかない。

タンザニアで密漁された象牙の主な消費地は、日本と中国らしい。相変わらずの日本だ。なんだかなしょーがねーなという情けない気持ちになる。

著者が現地でつかんだ象牙の買い取り先は、中国だった。しかも中国の大使館が絡んでいるらしい。中国はそれこそ国家ぐるみで密売に関与していたフシがある。

著者は、在アフリカのとある中国人「R」に焦点を絞って取材していく。

5 象牙の密漁で絶滅の危機に瀕しているアフリカ象

一方の象は、象牙目的の乱獲によって、絶滅の危機に瀕しているという。

象は、成体になるまで20年ほどかかり、成体になったメスは、2〜4年に1回しか妊娠しないという。妊娠して出産するまでの妊娠期間が22か月もある動物なのだ。

象の寿命は60〜70年と言われていているから、1頭のメスが生むことの出来る数は限られている。そして、メスは体が大きなオスを好むというから、象の妊娠を担っているのは、体の大きなオスということになる。

アフリカゾウの牙は、オスの方が大きいが、メスにもある。牙は、体の大きさに比例して大きくなるから、密漁業者が狙うのは、オスでもメスでもとにかく体の大きな象だ。

本書が語る象狩りの仕方も、いくらなんでもと思うような手口だ。狩る側にしてみたら、効率的だからそうやっているのだろうが、あんまりな手口なのだ。

象は通常、数頭から2,30頭の群れで生活をしている。群れにはリーダーがいて、親象がいて、大抵、仔象がいる。規律のあるかなり高度な集団生活をしているのだそうだ。

密漁者は、象の群れを発見したら、まず最初に仔象を撃ち殺す。斃れた仔象心配して、親象や群れのリーダー象が、逃げ出すどころか逆にその場を離れなくなるのだそうだ。そこを狙って、大型の象を撃ち殺すのだという。

大きなオスやメスが殺されると、象の妊娠出産の機会が、極端に減ってしまう。加えて仔象まで殺されると、その群れの存続すら危ぶまれるようになるという。

その結果、アフリカ象という種の絶滅が迫るほどになっているのだ。

しかも、象牙の取り方がまたひどい。

象牙というのは、象の鼻の両脇から突き出ている角のような牙のことだ。毎年抜け落ちる奈良のシカの角などと違って、頭蓋骨と直結している。だから取り出すときは、頭部と一緒か、頭蓋から切断する必要がある。

現在の密漁では、手っ取り早く、チェーンソーを使うらしい。チェーンソーで象の頭をえぐるように切断して、象牙を獲るのだ。

象が死滅してしまったら、象牙を密漁する人たちだって困ると思うのだが、そういう考えはないらしい。獲った象は、象牙だけ取って、あとは野ざらしに放置されるのだ。昔と違って食べたりもしないらしい。この辺がやたらと乱暴だ。

獲ったクジラをあますところなく使う日本人とは、ずいぶん違う。日本人はチマチマしているのか、貧乏くさいのか、はたまた命への慈しみや感謝の気持ちがあるのか、クジラを獲った人たちはクジラを粗末には扱わない。しかし、タンザニアの人達は、象に感謝なんかはしないようなのだ。

この違いは、何なのか、余力があったら考えてみたい。

6 ワシントン条約と象牙と日本と中国

象牙の密漁がなくならない原因の一つは、タンザニアが貧乏なせいだ。住んでいる人達が、密漁をしないでも暮らせる産業がないのだ。

だから、タンザニアの貧乏を失くするにはどうしたらいいのかを、考えないといけない。

もう一つの大きな原因は、象牙を欲しがる人がいることだ。

今まで欲しがっていた人が象牙を買うのをやめれば、象牙を取る意味もなくなるので、密漁もなくなるはずだ。買うのをやめればいいだけのことだ。

しかし、この単純なことが、とても難しい。

結論を書いてしまうと、著者の奮闘も空しく、著者は「R」に辿り着くことは出来なかった。

密漁組織と接触したり、中国大使館の関与を示す証拠も手にいれられなかった。つまり、ルポとしては失敗してしまう。

ところが、というか、ハナシはまだまだ続くというか、転機は他からやってきた。

2016年、ヨハネスブルクで開催された第17回のワシントン条約の会議で、中国が象牙取引の全面禁止を宣言したのだ。

アフリカ象の絶滅を回避すべく、その原因となっている象牙の売買をやめようという世界の常識を全面的に受け入れて、中国が方針を転換したのだ。

恐らく中国は、象牙売買禁止に転じた方が、国益になると判断したのだろう。

その会議で日本は、「我が国は、密輸とは無関係の在庫品や中古品の売買を、ルールに則って、厳正かつ適正に行っているから、国内市場の存続は認めるべきだ」と主張している。

各国の非難を浴びたものの、日本の提案は受け入れられて、ワシントン条約は、抜け道のあるザル法に改正されてしまう。

しかし、中国が禁止したことの衝撃は大きく、会議の直後は、象牙価格が3分の1〜4分の1に下落したらしい。

国際的には、英断をした中国の株が上がって、未だに象牙にこだわっている日本の評価が下がるという、いかにも日本的な事態に陥ってしまう。

著者も現地特派員として、外国の同業者から詰問され対応に困った様子を描いていた。

なんとなくクジラを巡るやり取りと似ている。

日本は捕鯨は文化だと言い、世界はクジラを絶滅から守れといって、長い間、お互いの主張が平行線だった。

結果的に日本は国際捕鯨委員会だかなんとかから離脱して、日本の領海と排他的経済水域(←なんというコトバなんだろう)で、商業捕鯨を復活させるようになったのだったか。

国際捕鯨委員会からの離脱は、今調べたら、2018年の末のできごとだから、2016年のワシントン条約の改正と時間を置かずに、世界の流れと逆行?する選択を日本はしていたことになる。

7 無関心と無力感と象牙の現在

たしかに、象牙を買う人がいなくなれば、象の密漁は行われなくなるはずだ。だから中国が象牙の売買を禁止したおかげで、密漁が減り、アフリカ象の絶滅は回避されつつある、という望ましい展開になれば良かったのだが、現実はそんなに単純ではないようだ。

タンザニアでは、いまだに象の密漁は続いているらしい。したがって、象牙の売買も続いている。

中国は、表向きは象牙の売買を禁止しているが、地下で取引は続けているとか。一時ほどの高値はつかないが、新しい象牙が日本の中古市場にも流れ込んでいるらしい。

日本は未だに、象牙の一大市場であり続けているのだ。

著者は、最後のほうで、近い将来、アフリカゾウは絶滅するだろうと書いている。なんとも後味が悪い結末だ。

結局、アフリカに対する我々の無関心がすべての元凶だと著者は書く。その通りだから、私は何も反論できない。

アフリカの象牙問題も、経済の南北問題も、パレスチナ問題も、地球の人為的な温暖化も、日本国内のセクハラやパワハラ事件もヤジ排除事件も、世襲政治家が横行しているのも、全部、我々の無関心かもたらしたものだ。

だから、無関心でいることは色んな方面の加害に加担していることになる。しかし、あらゆる問題に意識的であることなど出来ない。

結局、考えると無力感ばかりが募ってくる。

ところが、後味が悪いけど、この本には、ある種のエンタメを読んだような読後感がある。それは、きっと、著者の文章力のたまものなのだと思う。

同時に、本書を読み終えて、こんな文章を書きながら、色々考えていると、何か違和感ものがのような残っていることに気が付いた。

ここから先は、その違和感について書く。

8 ノンフィクションとエンタメ

著者が所属している朝日新聞というと、相当大きな組織だと思っていたが、本書で描かれているのは、現地アシスタントと二人で行動する姿ばかりだった。

バックアップ体制もなく、ほとんど組織立った活動はしていないようなのだ。著者は、新聞不況だから、と言い訳のようなことも書いているが、本当にそこまで人手が貧弱なのか、あるいは個人名で本を出版する関係からなのか、本書の中には、朝日新聞の同僚も上司も、肩書というか看板すらも、ほぼ出てこないのだ。単に省略してあるのだろうけと……。

私が一番不思議に感じたのは、前任者と著者との関係だ。

本書の最後の方で、前任者も、著者のように、象牙の密売を追っていたことが明らかにされている。それもどうやら著者が調査活動で辿り着いた地点が、前任者と同じところのようなのだ。

両者を知っているアシスタントが、著者にそのことを知らせないで行動を共にしていたことも、腑に落ちない。

著者と前任者の間に情報の共有や伝達があれば、本書の記述の半分くらいは、省略出来た気がする。あるいは、他の展開やまとめ方があったと思うのだ。

新聞記者は個人で動くものだし、特ダネ等、情報は共有しないのだ、と言われればそれまでだけれど、どうにも肩透かしを喰らった感じが否めない。

前任者が、この情報の量と質では、記事に出来ないと判断した到達点と同じところで、著者は、それでも書いて、このように本にしている、とも考えられる。

そうなると、この『牙』という本は、報道情報よりも、著者の文章力によるところが大きい本なのだということになる。

だからエンタメのような読後感になるのだろう。文章力があるから、無駄に終わった調査でもハラハラドキドキ読めるのだ。

象牙にまつわる闇に切り込んでいく著者は、ちょっと昔の事件屋みたいな感じだ。だから、ちょっと、出来過ぎな感じがするのだ。

これと同じ材料で、文章力のないライターが書いたら、まるでトーンの違ったものになっただろう。

ノンフィクションと言えども、書いた人の美意識で統一された、一つの表現作品なのだな、という、当たり前のことを思った。

こんなことを書く私は性格が悪いのだろうか……。

去年、実家に帰った時のことだ。食卓の中央に、いくつかの小鉢に入れて、タクアンや白菜漬け、ゴボウの紫蘇巻といった漬物が並んでいた。

老いた両親は、もう何年も前から、自分たちで漬物を作るのをやめていたが、食卓には近所のスーパーで買った漬物を欠かしていなかった。

その上に、見覚えのあるものが添えられていた。私が子供の頃に使っていた象牙のお箸だった。

私が懐かしがると、母が「これは象牙だから、本当はいいお箸だったんだけどね」と言った。象牙の短い箸は、先端が、結構、茶色に変色していた。

その箸は、漬物専用の取り箸として、毎日、父母に使われていた。もう、50年以上、使っていることになる。

木製や竹製だったら、とっくに朽ちていた気がする。象牙だから長持ちしているのかもしれないと、今、思う。

う〜ん………。