空に浮かぶ雲の観測を始めよう

お待たせしました。

前回は、皆さんに気象観測に少しでも興味持っていただいたらと、私が気象観測に触れたきっかけと過程についてお話しました。

今回は告知しましたとおり、気象観測の要素の1つである雲の観測について説明します。

趣味で気象観測を行う際、雲と大気現象の観測がメインとなるでしょう。

他にも、風向きや風量、視程、気温などがありますが、感覚値での観測が難しいのと観測をするにあたって準備と観測時の目標設定が必要となり時間も条件も必要なため、わかり易い雲と大気現象の観測だけのほうが十分に楽しめるかと思います。

※風向風速の観測は基本的に風向風速計を用いて観測しますが、目視観測するには基準が曖昧なのでかなりの修練が必要となります。

※視程の観測は観測するポイントを限定し、その土地での視程目標の設定など前準備が必要となります。

※露点温度と気圧の観測は専用の器材を使用しなければ観測が難しいため今回は省略します。

要するに、

「風が吹いてくる方向がブレブレでわからん!」

「風速を測る目安なんてねー!」

「視程の方向はわかるが距離なんて知らん!」

「気圧なんて身体でわかるもんかーい!」…etc

そうして、

「もー!知らん!分からん!やめだやめだ!

プンプンプンプン!(゙ `-´)/」

と、ならないためにもまずは簡単に出来ることから始めて、気象観測が好きになった時に、時間をかけて深堀していったら良いかと思います。

皆さんが気象観測を嫌いにならないように気を付けて進めていきます。

では早速、雲の観測を始めましょう。

まずは基本的な観測の方法です。

雲の観測では観測可能なすべての雲が対象となります。

基本的には全天を見渡せる場所で観測を行ないます。

建物に隠れている場合は、場所を変えて観測したり周りの状況から推測したりし、観測を行ないます。

それでは雲の観測の進め方を見ていきましょう。

1.雲量の観測

2.雲形の観測

3.雲の高度の観測

わかりやすく言い換えると、

「雲は空にどのくらいあるかな?」

「どんな形の雲があるかな?」

「どのくらいの高さかな?」

と観測していきます。

「おい、待て待て。手順がいっぱいあってはじめから面倒臭そうじゃねーか!

(`ε´)」

このように感じた方、安心してください。

そして、はじめから正しく全部行おうとは考えないでください。

軽く観測する場合だと1個の雲の形とその高さだけで十分ですよ。

では再び、二条城の二の丸の空に登場してもらいましょう。

そして、前回の観測結果を見てみましょう。

写っている雲はすべて積雲です。

最下層はおおよそ300ftでしょう。

その上が約2000ft、その上が3000~3500ft程度です。

実際、前回の記事の観測した内容を見ると雲形と高度だけが書かれています。

このようにわかる範囲で観測すれば良いのです。

ここで記載していない雲量の観測は、空全体を見渡さないと観測でまきませんので時間に余裕のある時に、開けた場所(実際の観測値と比較したいのであれば空港の屋上が最もお勧めスポット)で是非試してみてください。

ということで今回は、

1は後回しにして、2の「雲形の観測」を説明していきます。

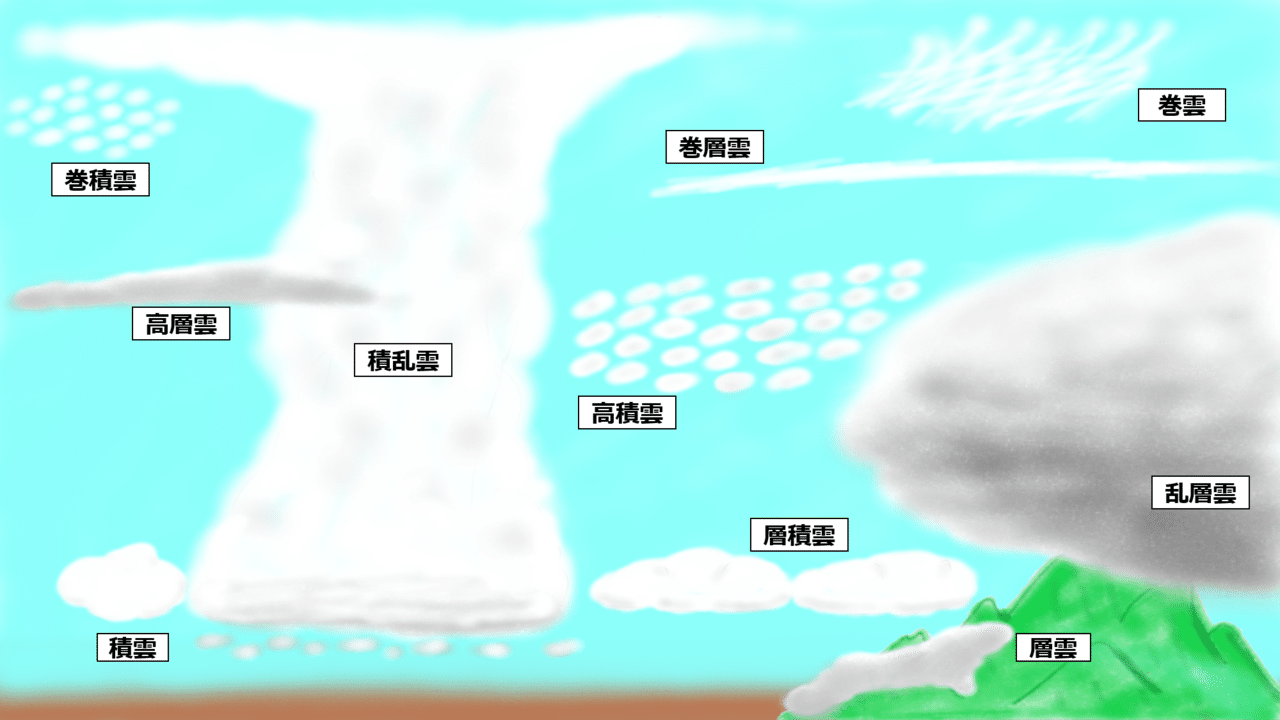

まずはざっくりと、雲の種類をイラストで見ていきましょう。

雲を観測する際は基本的に図の10種類に分類されます。

【注意事項】

このイラストや教科書に載っている図というものは、雲形を一度に全部わかりやすくまとめて見るためのもので、実際にはイラストのような空模様を観測することはありません。

(イラスト描くが苦手なので作成に4時間超もかかってしまいました……)

このようなイラストを中学校、高校の教科書でみたことはありませんか?

私は勉強はからきしダメでしたが、幼い頃からこういうイラストや図を眺めることはとってもとても好きでした。(✪▽✪)

だから気象観測員の教育期間中もじっと眺めていた記憶があります。

イラストを見ていると、

「積乱雲ってよく聞くしデカイとは思ってたけどこんなにデカかったのか」

「巻積雲と高積雲の違いって何?あんまり変わらんように見えるけど」

「層積雲と積雲は何がどう違うんか?」

「乱層雲とかあるんだな。こいつはなんの雲だ?」

と色々考えると思います。

そんな貴方は素晴らしい

気象観測を楽しめる人です!(≧∇≦)

気象観測をするにあって「何故?」がいずれは気象の世界を極めていきます。ですので、どんどん疑問を持ち、空を見上げ、自分なりに考え、調べてみてください。

私も存分にお手伝いいたします。

イラストだけではわかりにくいので、併せてそれぞれの特性を記述した表を見てみましょう。

お手数ですが、スクロールを繰り返しながら表とイラストを何度か見比べてみてください。

「こんなんでわかるんやったら自分で本見て観測できるわい!おい!(-_-メ)」

はい、重々承知しております。

文字だけで理論や現象の説明されてもいまいちピンとこないことは自己学習済みですので、何はともあれ実際の空を見上げましょう。

自宅の近くの橋から撮った空の写真です。

今日は雨は降っていませんが全面的に曇っていますね。

前線より発生した温暖域の雲がかかっているようです。

この時間帯の広島空港では雨が観測されていました。

早速、雲を見ていきましょう。皆さんも一緒に考えてみてください。

直ぐに私の観測結果が見えないように少しスペースを取ります。

観測中……

観測中……

観測中……

観測中……

さあ、いかがでしたでしょうか?どのような雲を見つけましたか?

私の観測結果はこうでした。

全面的にAS(高層雲)が広がているのが分かります。空や太陽がほとんど見え無いほど厚みがありますね。

AS(高層雲)の空の上にオレンジ色の枠で囲った黒い影のようなAC(高積雲)がありますが、これらが規則性を持って畝が縞々になっているのがわかりますか?AC(高積雲)の特徴がはっきり出ていますね。

そして、黄色い枠で囲ったCU(積雲)が北摂山地の直上にポコポコした姿でぽつんとあるのが観測できました。(こちらの画像は解像度が低いのでアップする際は色付けしていない画像で試してください)

今回の観測結果は、AS、AC、CUとなりました。

では、どんな空模様だったのかイラストで見ていきましょう。

上にも書きましたが、温暖前線が西から接近している影響で厚みのあるAS(高層雲)がどーんと空を被っている状態です。AC(高積雲)はそのASよりほつれた雲と考えてください。

山の上にあるCU(積雲)は前線の影響ではなく地域特性となります。

いかがでしたでしょうか。なんとなーくわかりましたか?

「一回だけでわかるかいっ!"(-""-)"」

理解しております。

何度もいって耳タコかと思いますが、初めの頃の私は全くこの雲形が理解できませんでした。だから理解できなくとも問題ありません。

まだまだ雲形の観測を理解するのは難しいかと思いますが、めげずに観測を行ってみてください。

皆さんがめげないように、次回以降も雲形の観測を一緒にしていきますし、分かりやすい解説を載せていきます。

大事なのは観天望気です。

ふとした時に空に浮かぶ色んな雲を見上げてください。

では今日はこの辺で、失礼いたします。

今回も長くお付き合いいただきありがとうございました。

次回は雲形の判断に役立つ、航空気象観測の国際気象通信電文の解読方法をお伝えします。

これを知れば自分の観測結果があっているのかどうかを確かめることが可能となります。(電文上に反映されない雲や高度もありますので、全てではないですが)

ではでは、次回の準備がありますので少々お待ちください。

また、お会いできるのを楽しみにしています。

サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ 📽(^ー^)