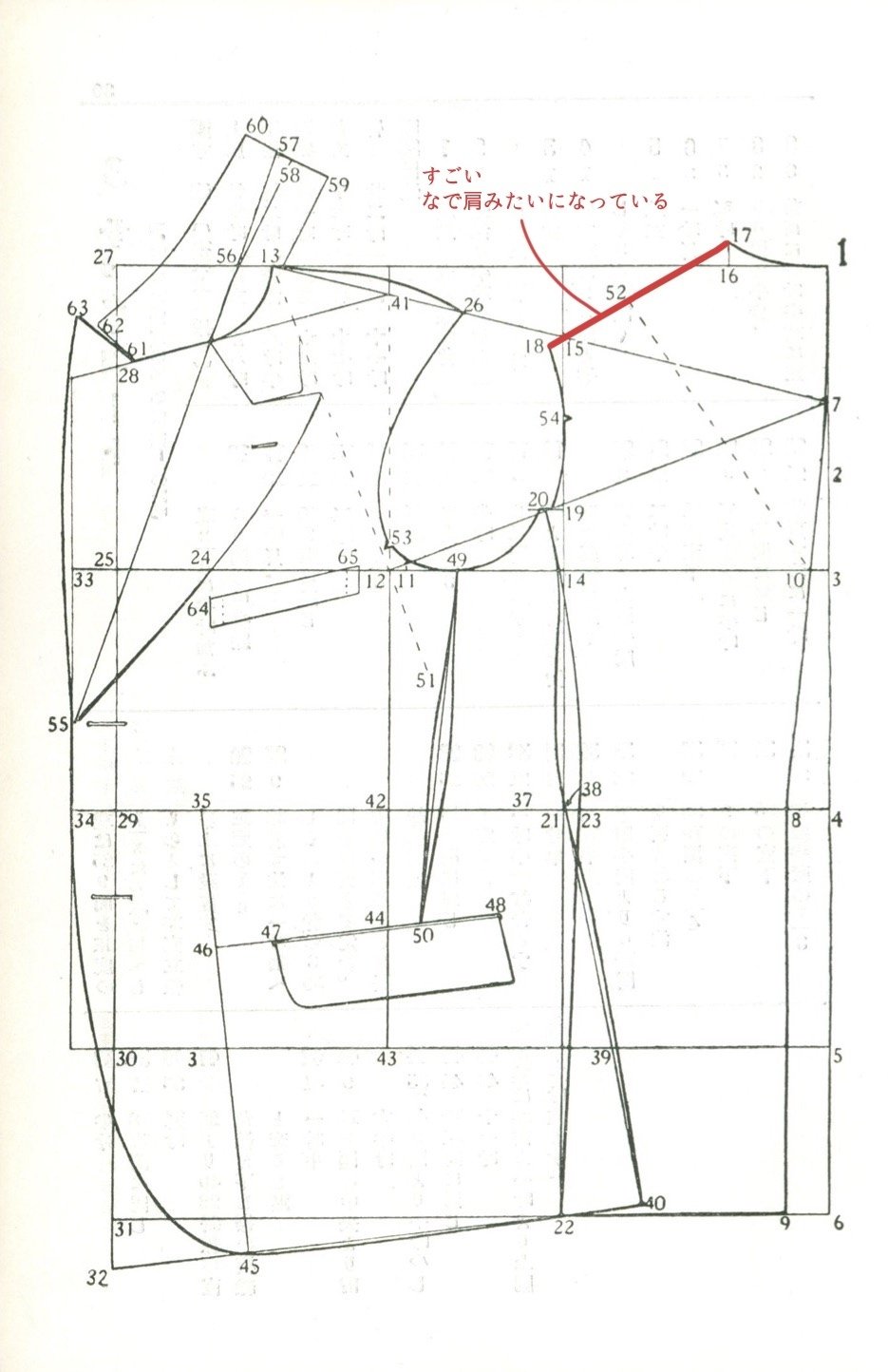

脊廣硏究 肩線のはなし

前回に引き続き、なかなかドレープの本題に入れませんが、

もうすこし過去のパターンを見つめてみましょう。

惚れ惚れするようなパターン

今回は背中のパーツ、つまり後身頃に注目してみます。

肩の部分の線がかなり傾斜しているのがわかりますでしょうか。

ここで「そうか!昔の人はなで肩だったのか!」と早合点してはいけません。

実際に縫合すると謎がわかるのですが、

ここでは実例をお示ししましょう。

肩の線に注目

横側から見ると、肩の縫い目が首元から袖にかけてネジれこんでいるのがわかります。

前側のパーツ、つまり前身頃が肩先で背中側まで回り込んでいるのです。

現代でも稀にこういうパターンの製品があります。

一般には肩に縫い目をぶつけないことで滑らかなシルエットを作るために用いるとされています。

しかし、実際にはもう少し複雑な問題を含んでいると考えています。

肩の上に縫い目があるべき、というのは現代人の発想であって、

もともとかなり後ろに回っていたものが時代とともに少しずつ前進したからです。

背中の肩の傾斜がエグい

要するに時系列が逆なんです。

これには当時なりの実用的な理由があると思います。

さて、人間の背中には肩甲骨による突起があります。

もしもこの上に、ただの平面の布をのっけたとすると、

テントのように張ってしまうのは想像に難くないでしょう。

つまりこの部分にフィットするように、

背中全体がドーム状になるように服を作る必要があります。

そこで、なるべく肩線を後ろに回すことによって、

縫い目の境界にダーツをとり、肩甲骨付近に膨らみを作ることが可能となります。

縫い目を利用してダーツをとることができる

また、肩のパターンでは、

前の肩線よりも後ろの肩線の縫い目を長くしておき、

後ろの肩線を縫い縮めて巾着のようにして前の肩線に縫い付けて固定することで背中に丸みを作ります。

これは「肩イセ」といい、現代でも用いられている技術です。

この図ではキンチャク状になっているが、

アイロンで潰してなめらかにでき、この作業を「ころす」という

この巾着の反動が出て丸みが出る部分についても、

なるべく肩線を後ろに回すことでより肩甲骨に近い位置で膨らみを作ることができると考えます。

要するに、肩線がなるべく後ろに回っていた方が、

背中にしっかりフィットした構造が可能となるのです。

これだけお話しすると、

肩線を後ろに回した方が理にかなっているように思われるかもしれません。

しかし、現代というか、戦後のパターンでは

「ある理由」によって、シルエットはともかくとしてフィッティングの面から言えば、そんなことをする必要はなくなったのです。

続きます。