脊廣硏究 サイバラのはなし

背広のカタチを研究するにあたって重要なのがパターン(型紙)です。

実物でお示しすることももちろん大事なのですが、

縫い上げる際に体の曲面に合わせるために癖取り(くせとり)と言ってアイロンの熱と水分で生地を変形させており、

はたまたイセといって縮めたり、場所によっては伸ばしたりしてあるので、

どうしても写真では現在と過去の形を3D的に比較するのが容易でありません。

実際に目の前に実物を並べて話すより他ないのです。

パターンは個人のセンスで線を引かれる部分も大きいので、

歴史研究では軽視されてきた風潮がありますが、

こと昔の日本では同業者間の情報共有が盛んで、

ある程度「流派」があったので、

基本的には同時期の有名な先生のパターンを追うことで

時代の変化を知ることができます。

これらの業者内の状況については稿を改めてお伝えします。

さて、昭和初期当時の日本のテーラーが

おそらく一番目にしたであろうパターンがこちらのシステムです。

木村慶市先生の「裁断研究」は大正15年発行。当時のベストセラーで、

海外の製図も収録した極めて画期的な本でした。

日本の洋装界に夜明けをもたらしたといって過言ではありません。

何がどう革新的だったのかは木村慶市先生の功績とともに改めてお伝えします。

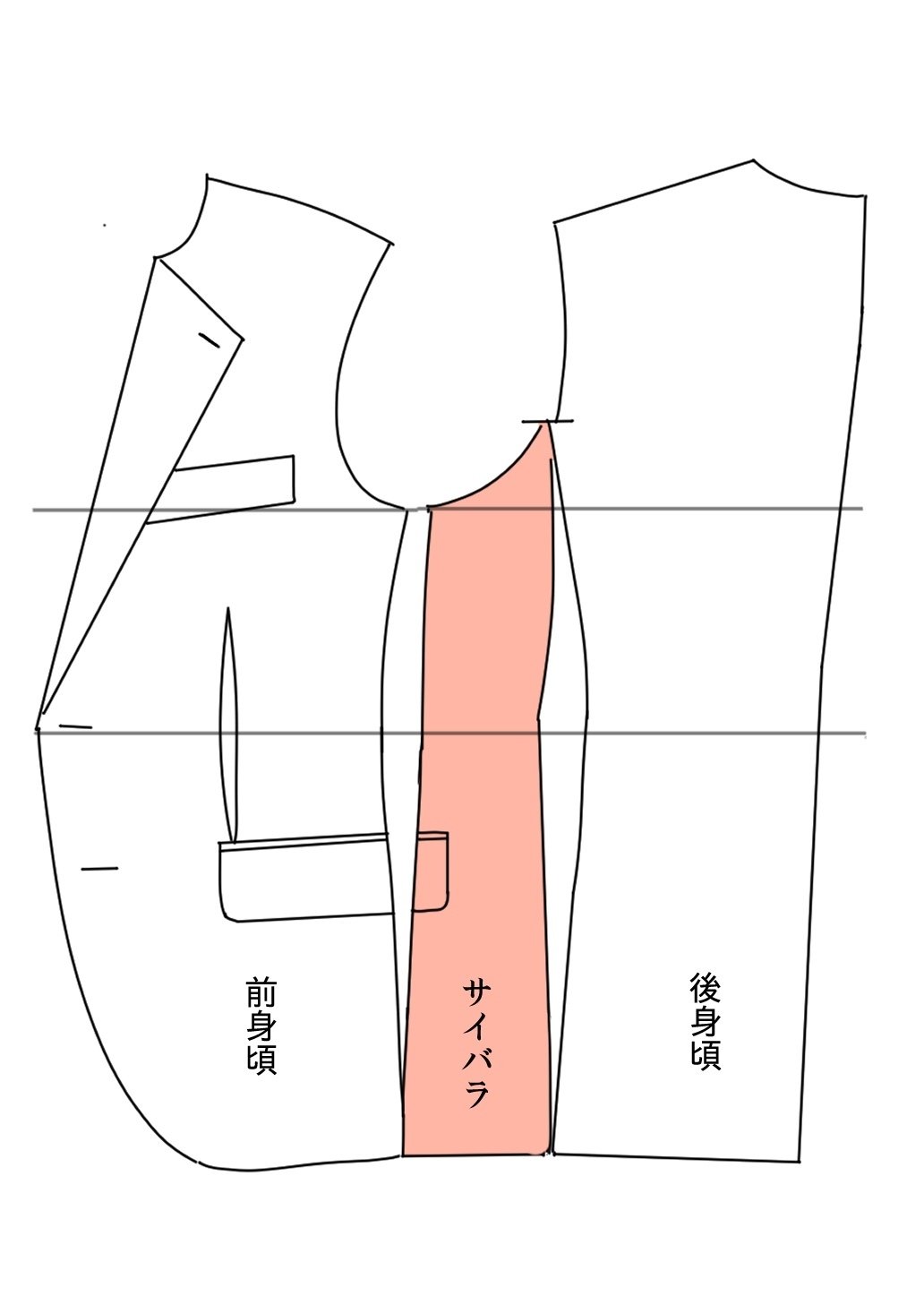

さて、上のパターンを見て何を思われるでしょうか。

最近のジャケットのパターンと比べてみるとパーツが少ないことに気が付きます。

最近の背広は腰のポケットを貫通する形で脇下のパーツが独立していますが、

木村先生のシステムでは前身頃からひとつながりになっています。

これはこのシステムに限った話ではなく、

昭和中期以前の背広では基本的にこのように前身とサイバラがくっついておりました。

ただし乗馬服など裾の分量が多い場合は独立する場合もありました。

モーニングやフロックは昔からサイバラがありますが、背広と基礎設計が異なるので今回は別の話とします。

現代でも「二枚裁ち」といってこのように一枚布でとる仕立てをされる方もわずかながらいらっしゃいます。

素直に縫い合わせたのでは具合が悪いので上の図で言うと38付近を伸ばして39付近をイセる(縮める)必要があります。

独立させた場合は、

生地に負荷をかけることなく立体的な構成が可能となりますが、

つなげた場合と比べると縫い目が走る部分が固くなるので

微妙に裾周りのシルエットが違ってきます。

これはどちらが良いとか悪いとかいう話ではなく、

それぞれに別の技術を要するので、

生地の特質や目指すシルエットで選択すべきものでしょう。

ともあれ少なくとも戦前の日本では

一部の例外を除いて前身頃とサイバラはつながっているのが一般的でした。

続きます。