SnowflakeのIPO申請書をざっと読み

クラウドを活用したビッグデータ保管・分析サービスを提供するSnowflake(スノーフレイク)が9月16日にニューヨーク証券取引所に上場し、時価総額700億ドルを超えたことで大きな話題となりました。同業界にはアマゾンやマイクロソフトなどのビックプレイヤーも参入する中、スノーフレイクならではの戦い方とはどのようなものか、IPO申請書から読み解きます。

スノーフレイクとはどんなサービスか?

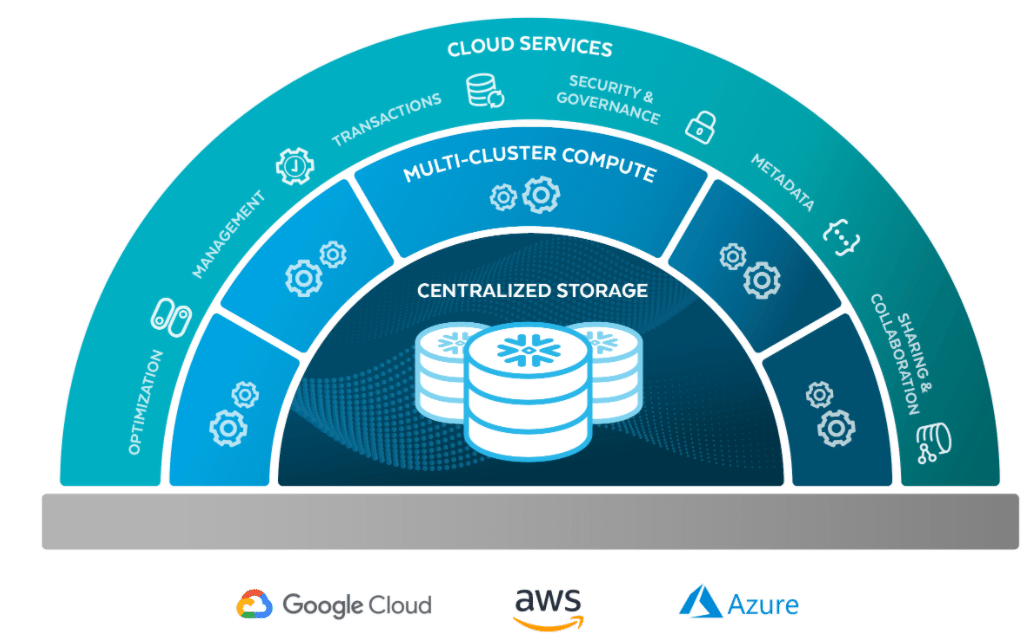

スノーフレイクは、「次世代のデータ倉庫(ウェアハウス)」を開発しているスタートアップです。サイロ化された様々なデータを統合し、チームでの共同作業やアクセス管理を容易にし、機械学習などの高度なデータ解析も実施できます。

スノーフレイクのビジネスモデルは、使った分だけ支払う従量課金制です。ストレージ上に保管するデータの量や、データを解析する際に使ったマシンのリソースなどに基づいて価格が決まります。スノーフレイク社は、いわゆるサブスクリプション(月額固定制)を批判しており、IPO申請書の中でも「ユーザーに不要な分まで支払わせる、柔軟性に欠けた手法だ」とコメントしています。

AmazonやMicrosoftと片手で握手、片手で殴り合い

スノーフレイクはデータストレージを自前で抱えておらず、アマゾンのAWS S3、マイクロソフトのAzure、グーグルのGCPといった大手企業のストレージを仕入れてユーザーに提供しています。IPO申請書によると「(アマゾンなど)外部のストレージを大量に仕入れることで値下げを実現した」といった記載があるため、アマゾンやマイクロソフトにとって無視できない取引先であることが推察されます。その一方で、データウェアハウス機能の部分では、アマゾンのRedshiftや、Azure Synapse Analytics、Google BigQueryとガチンコで競合しています。

協力関係にありながら、別の観点では敵同士でもある関係を「フレネミー(フレンド+エネミー)」と呼びますが、スノーフレイクとアマゾンやマイクロソフトの関係は、まさにフレネミーの典型例と言えるでしょう。

ネットワーク効果を狙っている

スノーフレイクのIPO申請書でもう一つ興味深いのは、ユーザー企業同士のデータ売買を視野に入れているという点です。たとえばStarschema社という企業が、スノーフレイク上で新型コロナウイルス感染症に関するデータを公開したところ、数百社の企業から参照されたとのこと。

もしスノーフレイクが、ユーザーが保有する「お宝データ」を流通させるプラットフォームを確立できれば、ユーザーが増えるほどスノーフレイクの競合サービスにスイッチしにくくなるというネットワーク効果が生まれる可能性があります。ネットワーク効果の活用は、facebookのようなB2Cサービスでは一般的ですが、B2Bソフトウェアとしては大変めずらしいことです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?