高校物理今昔(3:高校物理に歴史の単元があったころ)

昔の物理の授業ではこんなことをしていた。

高校物理今昔、久々の投稿ですが、3つ目のトピックは物理学史です。

物理学の歴史といいますと、教科書の章の間やエピローグとして載っていますが、読み物的な側面が強く、正直読んでいる人はほとんどいないんじゃないかと思います。

だって授業で読みました? 読ませてます?

そういうのは家で読むって?

あなた家で教科書読むような人でしたっけ?

私は読まなかった。数式ないから。

数式あるところは読みましたね、レーザー冷却の話が載ってまして。

入試にどうせでないんですから、そんなところまじまじ読む人なんてほんと一握りなんだと思います。

入試に出ないのも道理で、各出版社この辺りの読み物は触れている内容がまちまちなんですね。

ところが!

章の一つとして物理学の歴史を扱っていた時代があるんです。

それがこちらの教科書、

「前回の画像使い回しかよ」

「なんだ物理IAか」

そんな声が聞こえてきそうですが、物理IAだってれっきとした物理の教科書だ!

画像の使い回しはごめん。

はい、この情報の物理があったのと同じ教科書です。

この当時理科は各科目3つに分かれてて、

物理IA

物理IB

物理II

になっていました。物理IB・IIがいわゆる理系用の受験物理で、物理IAは今でいうところの科学と人間生活+物理基礎といった具合です。

物理IAはかなり受講者が少なかったのか、なかなか教科書が出回りません。

とはいえこういう科目が存在していたのは事実で、センター試験にもありました。で、その中身はちゃんと物理学史からの出題もあります。ということはちゃんと授業でこの章も扱っていたのでしょう、おそらく。

この【第5編 物理学の影響】が各分野ごとの物理学史を扱いながら現代物理の概要を述べる単元になっています。数研出版の教科書から、各節の内容を簡単にまとめる以下のようになっています。

1.時間の測定

A.太陽による時間の測定と初期の機械時計

B.振り子時計

C.現在の時計

2.熱エネルギーの利用

A.ニューコメンの蒸気機関

B.ワットの蒸気機関

C.ワットの蒸気機関の発達

D.蒸気タービン

3.電池の発明

A.現代生活と電気

B.電気の性質

C.電池の発明

4.電気エネルギーの利用

A.電流の磁気作用の発見

B.発電機・電動機の発明

C.現代の電気時代の出現

5.電磁波の発見とその応用

A.電磁波の存在の予言と発見

B.電磁波の応用…無線通信・ラジオ、テレビ放送

6.電子の発見

A.陰極線の発見

B.陰極線の示す性質

C.陰極線の正体

D.エレクトロニクスの時代

7.X線の発見とその応用

A.X線の発見

B.X線の性質

C.X線の医療への利用

D.X線の科学分野での利用

8.真空管・トランジスターの発明

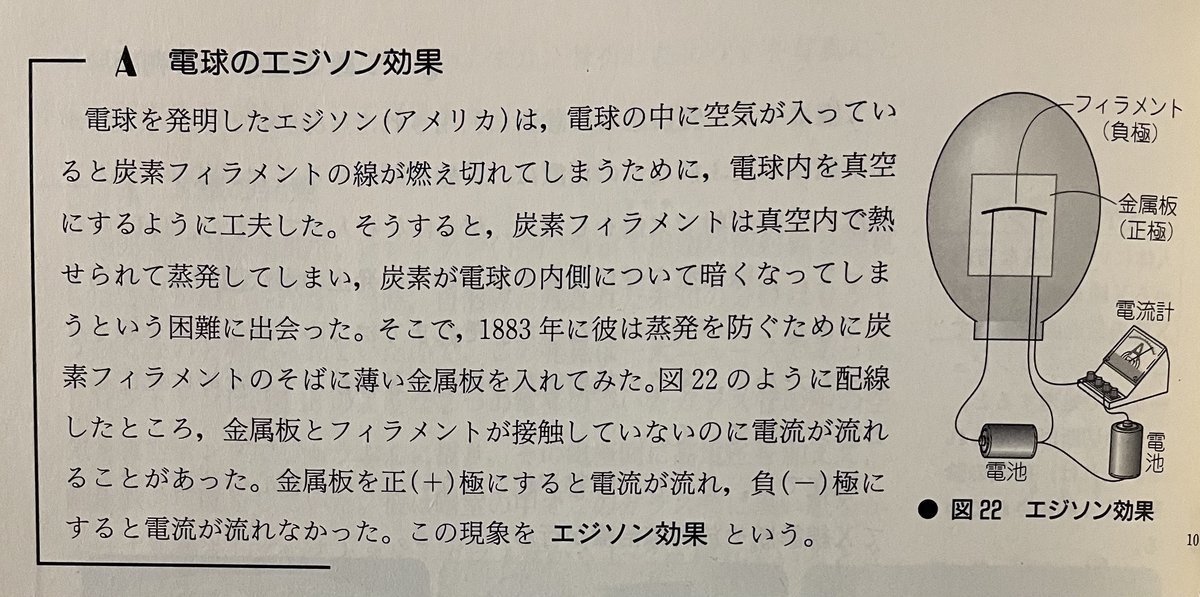

A.電球のエジソン効果

B.真空管の発明と発達

C.真空管からトランジスターへ

D.トランジスターの発達と集積回路

9.天動説から地動説へ

A.アリストテレスの天動説

B.プトレマイオスの天動説

C.コペルニクスの地動説

D.ガリレイの地動説と理性の勝利

10.物質の根源を求めて

A.古代の人の物質観

B.原子・分子の概念の確立

C.原子・原子核のしくみ

D.素粒子

11.物理学が他の自然科学に与えた影響

A.物理学の研究方法の影響

B.物理学の理論の影響(1)

C.物理学の理論の影響(2)

D.物理学の研究より生まれた技術の影響

12.科学の発展と生活

A.豊かな生活の実現

B.科学の成果の使い方

C.地球の環境問題

D.未来の生活

肝心の中身ですが、注目すべきは「現在正しいと考えられている理論以外も触れる」ということです。

どういうことかというと、例えば後に見ますようにこの教科書では天動説の説明もしています。他にも四元素(+エーテル)説についても触れています。

現在の理論として否定されていることを教科書に載せるのは良いのか?

こう思う方も当然いらっしゃるでしょう。

しかし、科学史という分野においては現在否定されている理論も重要な事項なんです。

例えば古代エジプトで行われていた計算手法を現代の数学で記述するとすごくやぼったく感じます。それは現代の洗練された数学知識で論じているからそう思うわけです。

しかし、当時どう扱われていたかを考えなければ、なぜ定着したか、なぜそれが後に引き継がれなかったかはわからないのです。

あくまでここで語られるのは現代の理論ではなく、当時の理論であり、学んでいる事項も理論ではなく、歴史なのです。歴史の学び方に理論の学び方を混ぜるのはお門違いなのかもしれません。

とはいえ……、よくある啓蒙書のように、ドラマ仕立てにそこの歴史を語るのは、真の歴史を歪曲しているような気もします。そこからまた誤解が生まれる、伝説のように定着してしまっていることもあります。そういうのは物理学史に限らず、歴史教育のあり方、歴史教育そのものの敗北なような気もします。

それはさておき、私、恥ずかしながら「エジソン効果」という名前は初めて聞きました。

これそのものは真空管の原理と同じで、電子が放出される現象ですが、最初の発見者はエジソンだったんですね。

この他三極真空管の発明者フォレスト、トランジスタの発明者ショックリー、バーディーン、ブラティーンといった名前も本文中に挙がっていますが、こういうのは本当に今の教科書じゃ出てきませんね。

続いて天動説と地動説。これ、今の学校教育ではまずやりませんよね。天動説と地動説があるってことは世界史でやりますが、具体的にどういう説だったかまでは自分で調べない限り分からないわけです。

いわゆる天動説は上記のプトレマイオスの図に近いかと思います。

いっぽう地動説を唱えたコペルニクスですが、どうでしょう、現代の宇宙とはやっぱりまだ違います。「恒星天」があります。

それもそのはずで、恒星、つまり星座は地球から短時間(100年程度)で見る限り変形はしません。

1000年スケールでは変わりますけど、そんなもんです。

ということは星座が棲む領域が存在するって考えたのも不思議ではありません。

実際中学の教科書でも天球を扱いますよね、あれです。

まあ概念としてはわかりやすいんですが、勘違いが残っていないか怖くもあります。

というのも「星座の構成天体がきれいに曲面上に並んでいるわけではない」ということは教科書の上でもちょっとしか書いてません。

その記述より天球の図が多いですし、テストに出ます。塾でも何度も説明されます。

なのでちゃんと学校の授業を聞いている生徒はともかく、聞いていないと星座が実はバラバラなんて、知らないんじゃないかなって思います。

どうなんでしょう。街頭アンケートでもしてみますか?

もうひとつ、面白いのは科学に対する姿勢が垣間見えるところです。

これね、そこらへんのヤクニタチマスカさんに音読させたいね。

他にもこんな記述があって面白いです。

そうそう失敗からも発明はあるんですよ。

さて、今回も教科書の類題を紹介します。

【1】ポーランドのコペルニクスは( 1 )説を唱えた。イタリアのガリレイは望遠鏡による観測で( 1 )説を支持した。ガリレイは仮説を立て( 2 )事実をよりどころにし、( 3 )的論理をもって推論して( 4 )を導き出す方法を意識的に行った最初の人物である。

これは教科書を読めばおおよそ答えが何かわかるんですが、むしろ読まないと分かりません。

模範解答がないので正確な解答はわかりませんが、おそらく

解答例:(1)地動(2)実験(観測)(3)数学(4)法則

だと思います。

もう一題、啓林館のジャイロ基本問題集IAからの類題です。

【2】

(1)アリストテレスの天動説とプトレマイオスの天動説の最大の違いは何か。

(2)コペルニクスの地動説とケプラーの理論との最大の違いは何か。

(3)20世紀に入ってから、質量はエネルギーに変換しうることを示す新しい理論が打ち立てられた。これは誰の何という理論か。

(4)私たちが現代の疑似科学的迷信に陥らないようにするためにはどのような態度を取るべきか。

この(4)、本当にあるんです。本当に。

まさに今こそちゃんと学ぶべき内容ではないでしょうか。

決して科学は理系だけのものではないのです。

解答例

(1)アリストテレスの天動説は地球の周りで太陽や惑星が同心球上を円運動をするものだが、プトレマイオスの天動説は円運動の上に複数の円運動を組み合わせたものである。

(2)コペルニクスの天動説は円運動であるがケプラーの理論では楕円運動も認められている。

(3)アインシュタイン:特殊相対性理論

(4)

(4)の解答例はあえて提示しません。中学までだったとしても、一度でも科学を学んだ人間として、みなさん自分で考えてください。