[修理]SONY TC-TX33

入荷

ソニーのカセットデッキ、TC-TX33です。

MDコンポであるDHC-MD33のオプションとして販売されていたものです。

オプションになっている通り、当時カセットテープは終焉を迎えようとしていました。時代はMD、やがてシリコンオーディオへと移りつつあったのです。

マニアはフルサイズのデッキに注目しますし、中古市場でも空気のような存在感になっています。

車載デッキのようなスロットインのかっこよさとコンパクトさに惚れて購入しました。

購入時はカセットをローディングするもののそれ以外操作ができない状態でした。

この時はまだデッキ修理の沼にはまる前で、この沼がとてつもない底なし沼だと知るのは、もっと先の話なのでした…。

修理

まずはキャビネットを開けてみます。

メカと基板、フロントパネルはフレキとフラットケーブルのみで接続されており、古いデッキにあるような単線の空中配線はなくすっきりと洗練されています。

メカを下ろす

とりあえず、メカを下ろしてみます。

メカは4か所ビスで留まっています。

フロントパネルへのフラットケーブルを支えているプラスチックのステーの根本

このネジはインチネジです。

これを外す前にフラットケーブルを抜いた方がやりやすかったです。というか、フロントパネルも外しました。フロントパネルは筐体下面2か所のネジで留まっています。左右の爪が折れやすいので気を付けて外します。

フロントパネルを戻す時は底面真ん中の噛み合わせに注意しましょう。メカの右側面

このネジはミリネジです。

手前にあるデッキ制御の基板が邪魔なのでそれを外します。手前のミリネジ1本で留まっています。

デッキ制御基板が外れたら、筐体右側フレームに開いた穴からドライバーを突っ込むことでアクセスできます。ですが、その間にプラスチックの柱が立っていて邪魔になるので、底面のネジを緩めて取り外しておきます。メカの左手前

このネジはインチネジです。

フロントパネルを外さないとアクセスできません。メカの右手前

このネジはインチネジです。

フロントパネルとデッキ制御基板を外さないとアクセスできません。

ベルト交換

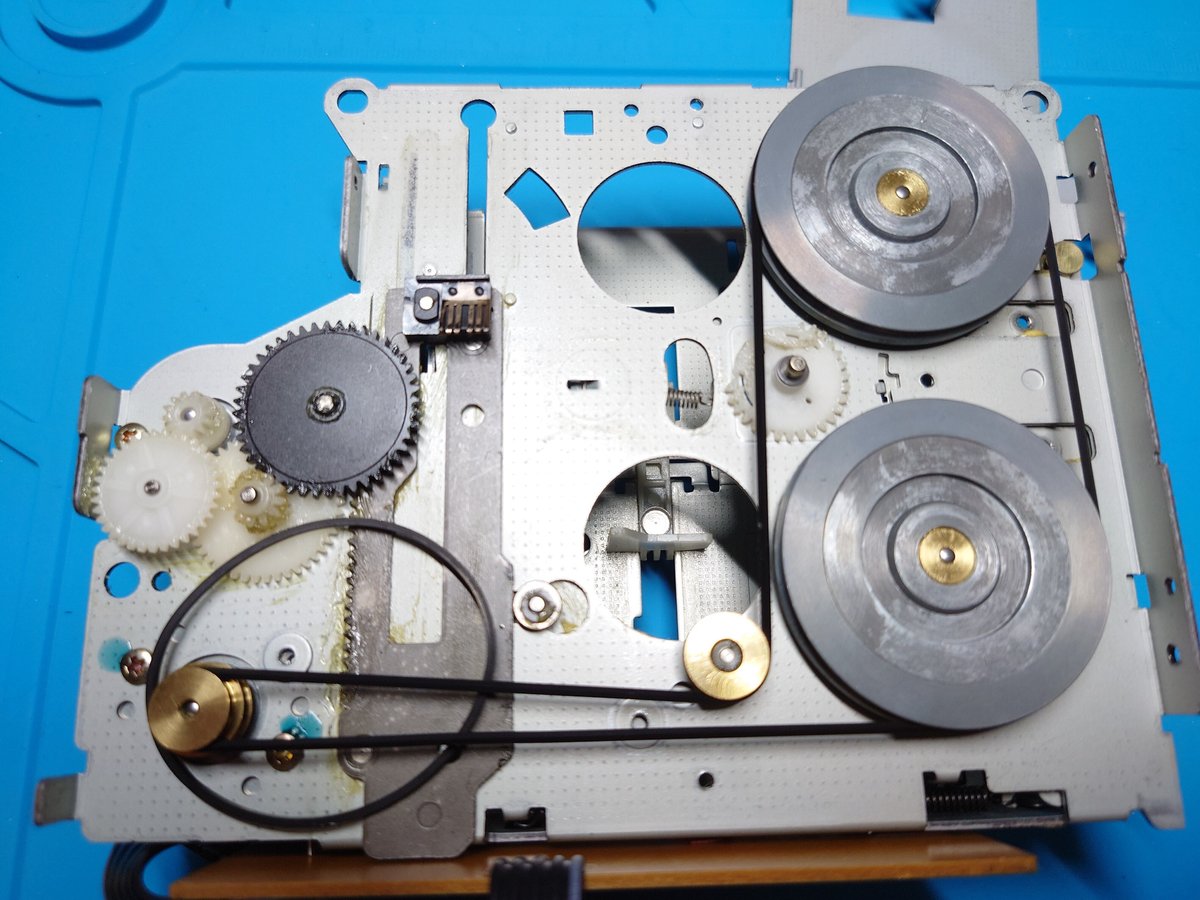

メカを裏返すとカバーが2枚ついています。

まずはキャプスタン側のカバーを外します。

黒色の小ネジ3本で留まっています。

キャプスタン側のカバーが外れたら、アイドラー側のカバーも外します。

銀色の小ネジ3本で留まっています。

アイドラーはカバー側にあるため、ベルトはこの時外れます。

ベルトの長さを測って、新しいベルトにかけ替えます。

ベルトは千石電商さんにて購入しました。

上の写真の左下、モーターのさらに左下に筐体の出っ張りがありますので、キャプスタンのベルトはまずそこにかけておきます。

上カバーのアイドラー用プーリーにアイドラー用ベルトをかけて、カバーを閉じてネジで停めます。

アイドラーベルトをモーターの下側にかけ、左下のでっぱりにかけておいたキャプスタンベルトをモーターの上側にかけます。

ベルトがかかったらキャプスタン側のカバーを戻してベルトの交換は終了です。

動作確認

メカを筐体に戻し、デッキ制御基板とフロントパネルを戻し、フラットケーブルとフレキを接続したらキャビネットを閉じる前に動作確認です。

再生、早送り、巻き戻しができるようになりました!

…ですが、問題がふたつあります。

再生音量が小さいことと、録音が小さく、音質もボコボコこもっています。

ちゃんと録音できるようにする

録音がボコボコこもっているので録音基板のフィルムコンデンサを交換します。

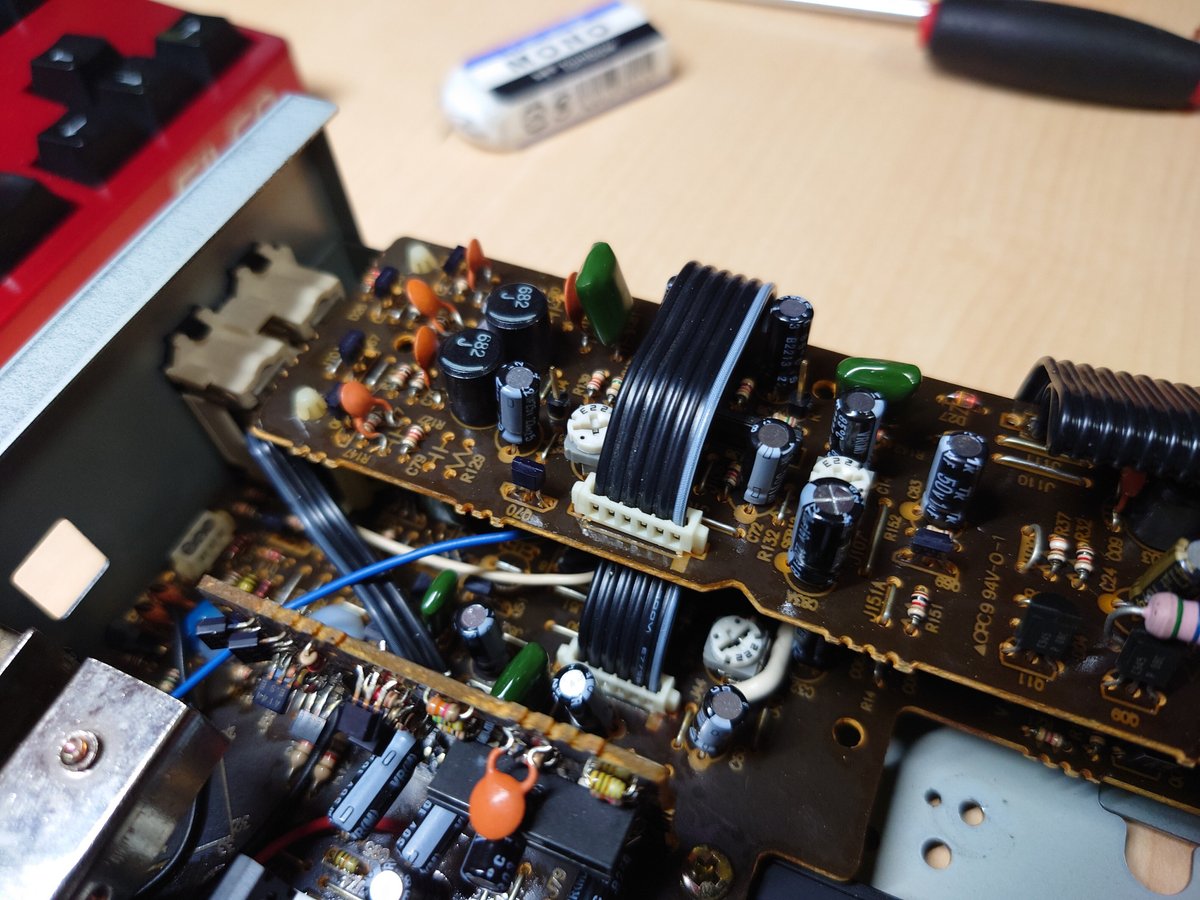

基板は一番大きなメイン基板と細長い録音基板が二階建てになっており、2本のフラットケーブルで接続されています。コネクタではなく直接はんだ付けされているため、録音基板だけを下ろすことはできません。

録音基板の四隅にある爪を外せば固定が解除され、基板をずらすことができるようになります。この際、メイン基板と録音基板はフラットケーブルのみで繋がっている状態ですので引っ張らないよう注意しましょう。

下の写真に写っている緑色の粒ガムみたいなやつがフィルムコンデンサです。手前の銀色の箱の上下にある黄色いやつもです。

はんだ吸い取り線ではんだを吸い取り、1個ずつ交換します。

なお、フィルムコンデンサはシリコンハウス共立さんで購入しました。

フィルムコンデンサの交換が終わったらメイン基板と録音基板をフラットケーブルで接続し、再生音量の調整を行います。

再生音量の調整

再生音量の調整はメイン基板上の半固定抵抗2個(左用と右用)で行います。

細くて長いドライバが必要になります。

上の写真で録音基板の下に白い半固定抵抗が見えますが、これが右チャンネルの再生レベル調整です。左チャンネルはその奥で録音基板の下になってしまい見えないのですが、録音基板に穴が開けてあり、そこからドライバーを突っ込んで調整できます。

テープを再生しながらこれらを調整します。

再び動作確認

再生音量は先程調整したので問題なし。録音もきれいにできるようになりました!初めての修理だったので完了です。

(ここまで地味に1か月くらいかかっています…。)

完走した感想

完走した感想ですが、思っていたよりも手間がかかりました。修理が初めてだったので故障個所にあたりをつける事ができず、試行錯誤してようやく修理することができました。

カッコイイ!と思って買ったものの、録音レベルを調整することもできなければ入力レベルを表示するメーターがあるわけでもなく、テープが見えない割にはカウンターも無いので見た目に惚れた人以外には使いにくいかも知れません。我が家ではワインダー兼イレーサーとして活躍しています。