司法試験のパソコン受験で、時間配分はどうなる?

皆さんは時間配分について考えたことありますか?

2026年から、司法試験のパソコン受験が、スタートします。

※ 詳細は、下記動画を参照してください。

ところで、皆さんは、パソコン受験によって、試験の時間配分が、どのように変わるのか、考えたことはありますか?

手書きからタイピングになることによって、入力時間は確実に減ります。

今までの手書きの時と同じ時間配分では、周りの受験生に差をつけられてしまします。

この記事では、パソコン受験による時間配分の戦略をタイピングの速度別にシミュレーションしています。

この記事を参考に、各自の時間配分を見直すことをおすすめします。

時間配分の原則

まず、時間配分の原則です。

当然ですが、試験時間は120分です。

問題文を読んで、いきなり答案を書くわけにもいかないので、まずはどのような答案を書くのか、答案構成の時間が必要です。

司法試験の得点は、答案構成がいかにしっかりしているかにかかっていますので、答案構成にどれだけ時間を割けるのかが極めて重要です。

では、答案構成にどれだけ時間を掛けることができるのでしょうか?

これは、筆記時間から逆算すればいいのです。

つまり、試験時間は120分ですから、120分から筆記時間を引いたのが答案構成時間になります。

答案構成時間=120-筆記時間

例えば、筆記時間に90分必要なのであれば、答案構成は30分しか確保できません。

逆に書くのが早くて筆記時間が75分で済むのであれば、答案構成に45分あてられます。

現行試験(手書き)の時間配分

では、答案を書くのに筆記時間はどれだけ必要なのでしょうか。

まず、現行の司法試験について確認していきます。

現行試験は、答案用紙に手書で書き込む方式を採用していますので、答案用紙から確認しましょう。

答案用紙は、1枚23行で、これが8枚配られます。

もっとも、8枚全部書くのは現実的でないので、5枚書くことを前提にシミュレーションしてみましょう。

ちなみに、私も5枚を目標として、実際には、4枚から6枚がほとんどで、7枚書けることはほとんどありませんでした。

筆記時間の求め方

まず、当たり前ですが、筆記時間は、答案用紙全体の文字数に1文字あたりの時間を掛けて求めることができます。

筆記時間=総文字数×1文字当たりの時間

そして、答案用紙は5枚書くことを前提としてますので、これに1枚当たりの文字数を掛ければ総文字数が求められます。

総文字数=5枚×1枚当たりの文字数

では、1枚書きあげるのに必要な文字数は何文字でしょうか?

まず、1枚23行の答案用紙ですので、1行あたりの文字数が出せれば、1枚当たりの文字数が出ます。

では、1行あたりの文字数はいくつでしょうか?

これは、文字の大きさや余白の取り方によるので、人それぞれです。

私は、少し大きめに書いた方が読みやすいのと、後から文字を挿入しやすいので、28文字を推奨しています。

そこで、シミュレーションでは、1行あたり28文字を前提とします。

そうすると、28字×23行で1枚あたりに書く文字は644字となります。

1枚あたりの文字数=1行28字×23行

=644字

続いて、答案の総文字数を計算します。

1枚644字でこれが5枚ですので、644×5で3220文字となります。

答案の総文字数=644字×5枚

=3220字

それでは、3220文字書くのにどのくらいの時間が必要でしょうか。

これは、3220文字に1文字あたりの時間を掛ければ求められます。

では、1文字あたりの時間は何秒でしょうか?

これは、人によるとしか言いようがありませんが、ここでは平均的な速さと言われる1.5秒を基準とします。

そうすると、3220文字×1.5秒で1科目の答案を書くのに必要な時間は4830秒となります。

これを分に直すと80分となります。

答案を書き上げるのに必要な時間=3220字×1.5秒

=4830秒

≒80分

以上をまとめると、以下のとおりとなります。

1行あたりに何文字書くのか、1文字書くのに何秒かかるのかは、人それぞれですので、下線部分には、実際に答案を書くにあたって必要な数値を入れて、自分自身に合ったシミュレーションをしてみてもいいです。

答案構成時間の求め方

筆記時間を算出したので、次に答案構成時間を求めます。

筆記時間が80分だとすると、答案構成にあてられる時間は、

120-80=40分

となります。

私は、実際の司法試験でもこのような時間配分でやっていました。

もちろん、実際の試験では、この通りにいかない時もありましたが、時間切れを防ぐためにも、時間配分の計画を立てておくことは絶対に必要です。

小括

以上により、現行試験の時間配分は以下のとおりとなります。

2026以降の試験(パソコン受験)の時間配分(答案用紙5枚)

これが2026年の司法試験ではどうなるのでしょうか?

2026年は手書ではなく、パソコンでのタイピングになります。

試験問題や答案用紙の分量が現行試験と変わらないことを前提とすると、

パソコン化によって変わるのは1文字当たり時間だけとなります。

一般人のタイピング速度の場合

タイピングの平均は1文字1秒といわれていますので、ここでは、1文字1秒とします。

そうすると、

3220字×1秒=3220秒

≒約50分

となります。

まとめると、以下のとおりです。

以上は、通常のタイピング速度を基準とした数値です。

上級者のタイピング速度の場合

これが、タイピング上級者になるとどうでしょうか。

タイピング速度を1文字0.75秒として計算してみます。

そうすると、

3220字×0.75秒=2415秒

≒40分

となります。

まとめると、以下のとおりです。

熟練者のタイピング速度の場合

さらにスピードアップを図って、1文字0.5秒で打てるとなると、

3220字×0.5秒=1610秒

≒約25分

となります。

まとめると、以下のとおりです。

【余談】私のタイピング速度

ちなみに、私のタイピングスピードは以下のとおりです。

ソフトはe-typingを使ってます。

一発勝負でやってみました。

303字打つのに1分13秒かかってますから、

73÷303で、1文字あたり0.24秒です。

実際は、文章を考えながら打つので、0.5秒~1秒くらいはかかると思います。

小括

まとめると、以下のとおりです。

タイピング速度が平均的な方は、タイピングの時間が50分ですので、答案構成にかけられる時間は70分になります。

1文字0.75秒の上級者はタイピングが40分なので、答案構成にかけられる時間は、80分です。

これが熟練者になると、タイピング25分、答案構成95分となり、答案構成にかなりの時間をかけることができます。

問題文の分量や答案の分量が、現行試験と同じであることが前提となっていますが、

いずれにせよ、タイピングの速さによって、答案構成にかけられる時間が、かなり変わってくることがわかります。

答案用紙8枚の場合(パソコン受験)の時間配分

ここで一つの疑問がわきます。

タイピングでスピードUPができるのなら、答案を5枚でなく8枚書けるのでは?という疑問です。

答案用紙5枚という制限は、書くスピードを考慮した現実的な枚数でした。

しかし、タイピングで入力スピードが上がるのであれば、答案用紙の上限である8枚を目指すことも可能です。

もちろん、8枚書ければ必ず高得点が出せるわけではありません。

しかし、司法試験は、基本、加点方式ですので、書く分量が増えれば、得点が得られるチャンスも、おのずと広がります。

書けるのであれば、できるだけ多く書いた方が良いです。

そこで、答案用紙8枚の場合のシミュレーションをしてみましょう。

一般人のタイピング速度の場合

8枚書くによって変わるのは、総文字数となります。

1枚当たり644字ですので、これが8枚で5152文字となります。

644字×8枚=5152字

まず、平均的なタイピング速度である、1文字1秒を基準とします。

そうすると、

5152字×1秒=5152秒

≒約85分

で85分なります。

まとめると、以下のとおりです。

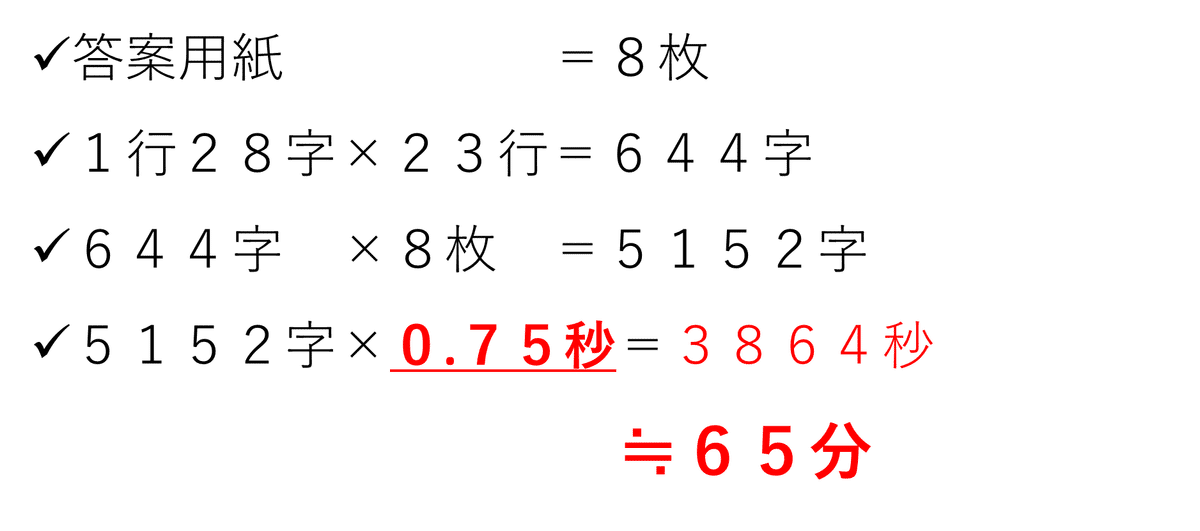

上級者のタイピング速度の場合

次に上級者の1文字0.75秒の場合をシミュレーションします。

1文字当たりの書く速度を0.75秒に変更するだけです。

そうすると、

5152秒×0.75秒=3864秒

≒約65分

で65分となります。

まとめると以下のとおりです。

熟練者のタイピング速度の場合

最後に、熟練者の1文字0.5秒の場合はどうなるでしょうか。

1文字当たりの書く速度を0.5秒に変更するだけです。

そうすると、

5152字×0.5秒=2576秒

≒約45分

で45分なります。

まとめると、以下のとおりです。

小括(答案用紙8枚)

まとめると以下のとおりです。

答案を8枚分書くと仮定しても、

平均的なタイピング速度で、答案構成に35分かけることができます。

ちなみに、これを手書きでやろうとすると、書くだけで130分かかり、答案構成にかける時間が無くなります。

まとめ

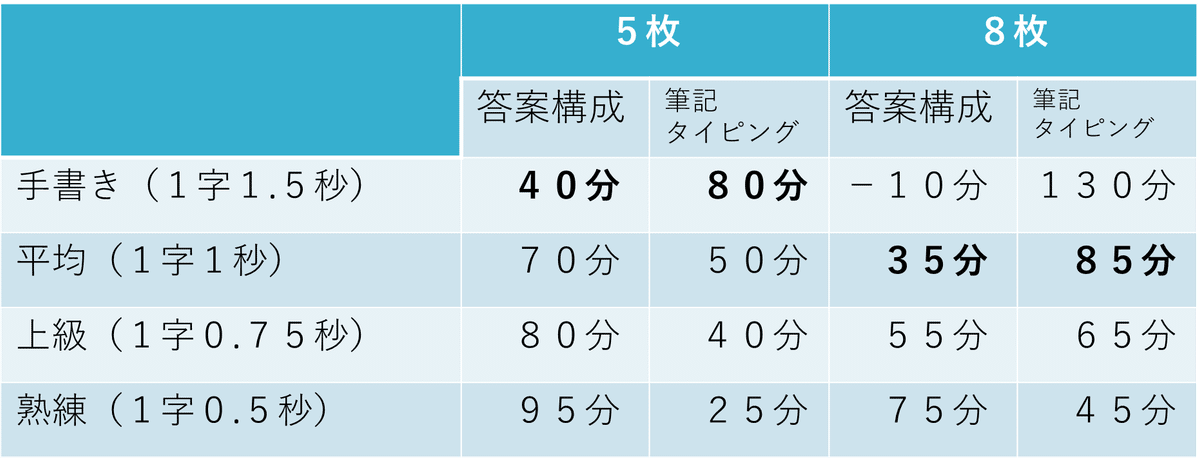

答案用紙5枚と8枚の場合の、シミュレーション結果をまとめたのが以下の表です。

手書きの場合、答案用紙5枚で、答案構成時間が40分でしたが、

パソコン受験によって、答案用紙8枚でも、答案構成時間に、最低35分かけることができます。

結論=タイピングは大事!!

いかがでしたでしょうか?

タイピングは、手書と違って、スピードに個人差がかなり出ます。

タイピングが早ければ、答案構成にかなりの時間を割くことができるので、相当有利となります。

タイピングは、すぐに上達するものではありません。

2026年以降の受験を予定されている方は、今からタイピングの練習をしておくことを、おすすめします。