「消える技術」・・・テクノロジーの常なのだが。

少し前に、VHSのトラッキングを見られる人がプロにいなくなった。

という話を書いたが、そのような技術は、本当に無くなった。

かつて、ビデオカメラは100~1000万円して、

プロ用の編集機を揃えると億単位の金になった。

映画やビデオを作るには、多額の原資が必要だったのだ。

だから、投資に見合うリターンが期待できる資本家しか

映像造りは仕事に出来なかった。

多額の投資によって手に入れた撮影や編集の機材。

そして、それを使いこなせる人を雇うための

ギャラを払える資本家だけだったのだ。

だから、中には、機材を揃えただけで、優秀な制作能力を手に入れたような気になる人も少なくなかった。

実際、私が出会った中にも、機材を持っているだけで、才能豊かな新人を馬鹿にする人もいた。

昔は、パワハラなんて言葉も無かったから、ほんの少しでも上位にいると思えれば、偉そうにして良い気分になるのだ。(まあ。これは今でも変わらないかな)

話を元に戻すと、

それらの高価な機材は扱いも難しく、

様々な技術的なサポートを必要としていた。

例えば、「レジ合わせ」である。

昔のビデオカメラは、撮像管と呼ばれる光を電気信号に変える真空管が使われていた。

レンズから入って来た光の像を、赤青緑の三本の撮像管で色ごとに分けて電気信号に変えて、ビデオテープに記録する。

撮像管を3本使うから、それらが全く同じ映像を捉えないと

色ごとに滲みが出てしまう。

赤と緑の3D映画を眼鏡無しで見たことがある人は分かると思うが、

単色の画像がダブって見えるのである。

それを調整するのが、「レジ合わせ」である。

ロケに行くと、カメラマンとVEさんが、カメラの蓋を開けてマイクロドライバーで、ちまちまと直していました。古くなったり、安いカメラだとすぐに直らなくなって、周辺にぼかしのようなモノが入っていました。

「レジストレーションを合わせる」ことの略語らしいが

正確なところは分からない。

というのも、この技術あっという間に、自動で合わせる機能がカメラに装備され、必要が無くなってしまったからだ。

ついでに言うと、撮像管は撮像板というCCDイメージセンサーに代わり、

レジ合わせは死語になった。

レジ合わせの他にも、ホワイト、絞り、最近ではフォーカスまで。

オートどころか、撮影後選択できるようになってしまいまった。

被写界深度を後で決められると聞いた時には「ホンマか?」

とツッコミを入れたくなったが、まだ日本の現場では一般的ではない。

と安心していたら、生成AIで、役者や背景をパソコンで作れるようになってしまい、油断していたら、あっという間に置いてけぼりを食らってしまう。

逆に先んじて使えるようになると、金儲けにもつながる。

偉そうにしている暇があったら、次を見つめなければならない。

と言う訳で、

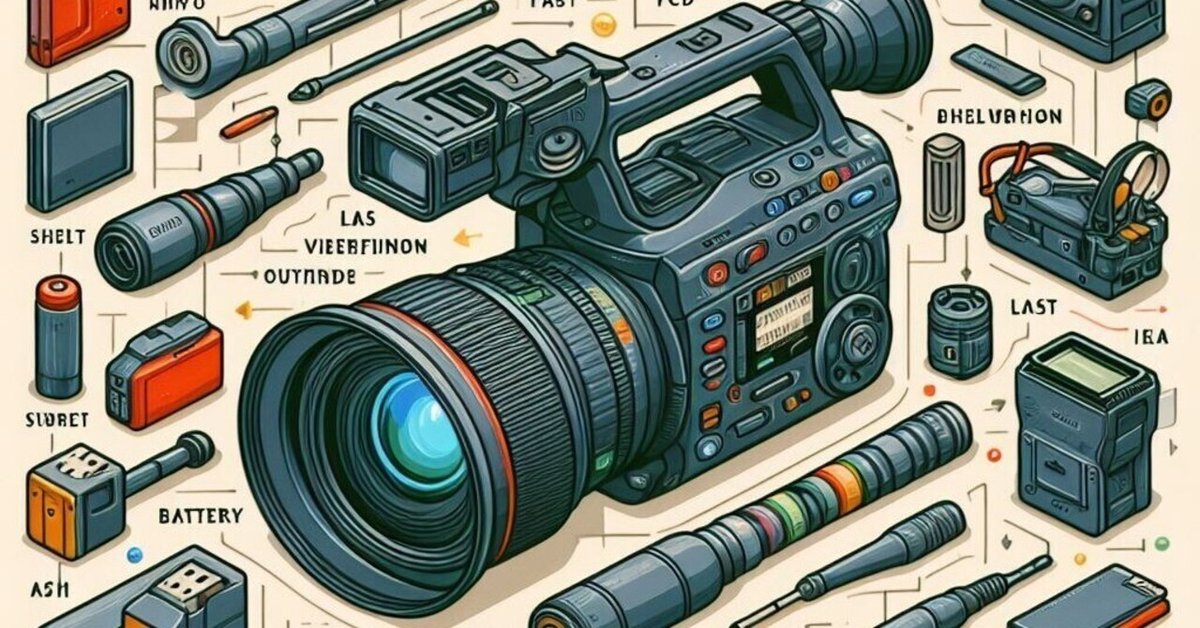

今回の記事のイラストは、全部AIで作ったモノでした。

#消える技術 #テクノロジー #不思議 #謎 #昭和 #平成 #令和 #カメラ #撮影素子 #撮影管 #撮影板 #思い込み #勘違い #CCD #イメージセンサー #CMOS

いいなと思ったら応援しよう!