なぜ僕たちはララムリの腰巻きを作るのか【14】

【ララムリに会ったことがある人】

私はもちろん、ホーリィさんもララムリには会ったことがありません。

その中でウィシブルガを作っているので、正解は何もわからないのです。

でも作っていると、見えてくるものもあったりします。

ぼくたちが作っているのは、もはや本家のウィシブルガではないなぁと。

やはり、neoウィシブルガなのですよね。

でも、そうはいっても重なるところは感じるのです。

前日、BORN TO RUNの中でレースにもでておられたカメラマンでもあるルイス・エスコバーさんのInstagramはとても興味深いものでした。

ララムリがシューズを履いているのは、BORN TO RUNの中でも途中で脱ぎ捨ててワラーチで走ったことが描かれていたことが記憶にあったので、あの時のかな?と思ってみていました。

それよりこの、

腰巻きとふんどしです。

タイツの上から締めているんです。

これ、、

完全にヒモトレ的だって思いました。

タイツがあれは、ふんどしとかウィシブルガとかいらないと思われるところを締めているわけですよ。

タイツの上からでも締める理由があると認識しているのだと思いました。

ヒモトレというのは、小関勲先生が考え出した言葉で。

ヒモによって本来備わっているカラダの機能に注目してゆくわけです。

これは、実は人類が古くから活用しているものだったようで、壁画にも紐を巻いている人が描かれています。

人が衣服を着るようになった起源は、一本のヒモからだったとも言われています。

日本人もヒモをうまく活用しています。

六尺ふんどしも、腰紐も、タスキもハチマキも、脚絆も、草鞋も、もちろん着物も。

ララムリにとって、この腰巻きやふんどしはそんな役割りもあったのだと私は思いました。

推測するというよりは、自然なことなのだと思います。

neoウィシブルガも、お飾り的でも、局所を隠すためではなく、カラダを本来の機能に立ち戻るための役割を、最初から目指していて。

目指しているというよりは、そうなるのか?と観察、研究しているということです。

カラダの邪魔になるなら、却下されると思っています。

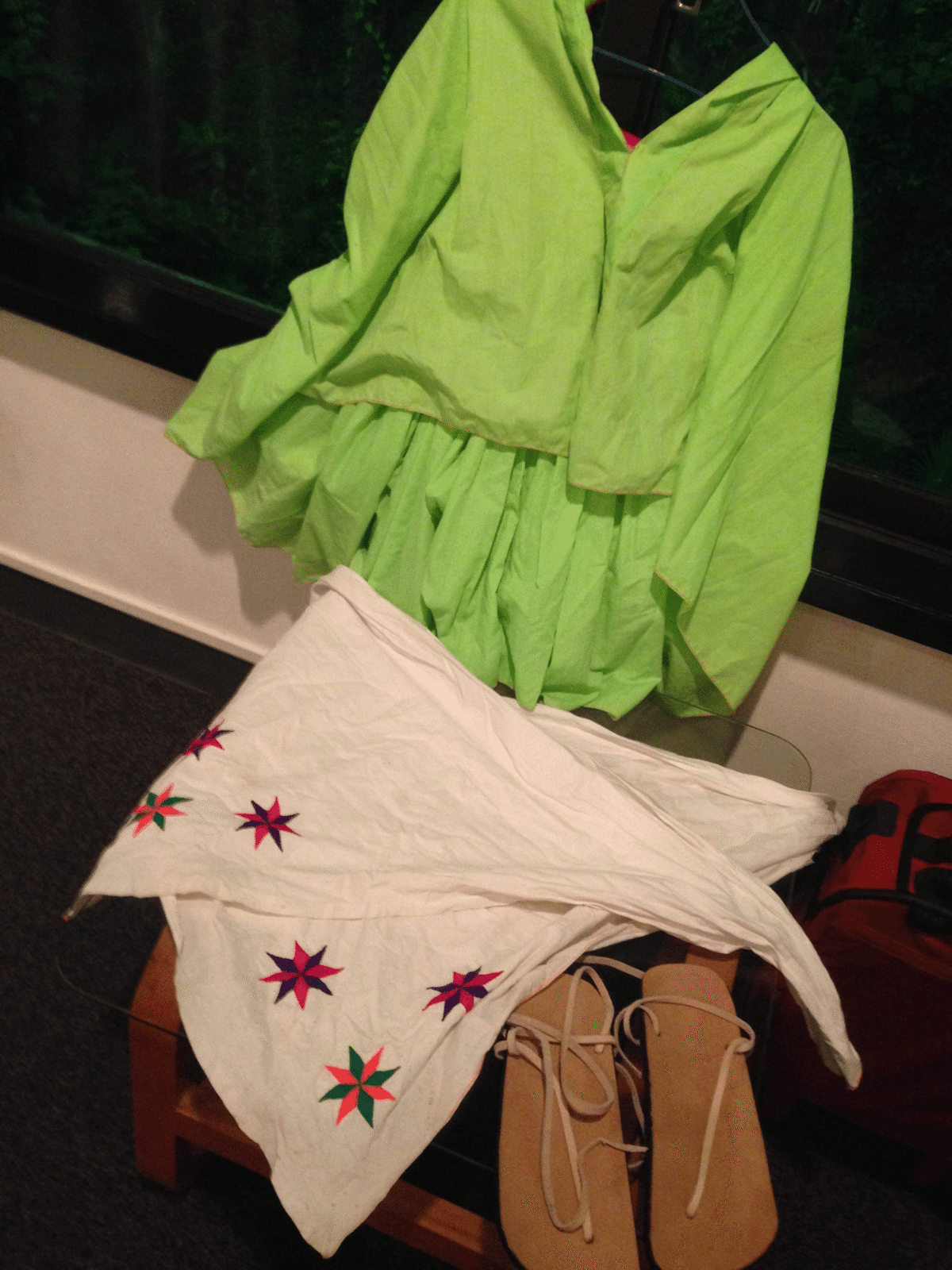

ところで、少し前に、マンサンダルのmanさんにウィシブルガの話をしたところ、お宝写真を見せていただきました。

自由に使っていいよということなので、ありがたくシェアさせていただきますね。

ララムリが来日した時のイベントでのお写真のようです。

manさんが今と別人なことに驚きますが。

このころはmanさんもまだ六尺褌にたどり着いていない頃だったそうです。

manさんは腰巻きを試着したそうですが、まだ衣服への関心が薄かった頃で、記憶には残っていないということでした。

シャイなララムリだから、特に説明もなく、「こんな感じ〜」って試着したようです。

うーん。やっぱり、ララムリに会って見せてもらう機会を持ちたいものですねぇ。

つづく