島田清次郎居住地跡(東京都渋谷区富ヶ谷)

行きやすさ ★★★★

マニアック度 ★★★★★

営業時間 12:00~18:30

定休日 月曜

島清の家は何処にある?

前回の記事では島清の下宿先について書きましたが今回は下宿生活を終え、半年間の洋行から戻った後の1923年に建てた自宅跡です。

令嬢監禁事件の舞台になった場所でもあり、建てた半年後に関東大震災によって家は倒壊してしまいます。

「我れ世に勝てり」冒頭に転居の但し書きと住所が記されており、そこには『東京市外代々木富ヶ谷1576番地』とあります(おおらかな時代だね…)

グーグルマップで住所を打ちこんでみるとざっくりとしたエリアまでしか表示されない。

よくよく考えてみれば現住所は「東京都渋谷区富ヶ谷」…

これはアレですね区画整理で住所が変更・消滅したパターン…町名が残っていたのが救い…

渋谷区の歴史をさらっと調べてみると渋谷区が誕生したのが関東大震災から復興後の1932年(昭和7年)

東京は皇居(江戸城)を起点に銀座、赤坂、四ツ谷、本郷…と「の」の字型にぐるぐる外側に向かって都市開発を進めたので、今でこそ都内最先端エモエモパリピ都市の渋谷は23区でも開発が遅かった土地。

1912年に作られた童謡『春の小川』の舞台は渋谷の代々木にあった川。歌詞の内容からも当時の風景が想像できます。

土地の歴史を調べるなら史料館か図書館よ!とさっそく渋谷図書館のサイトへ飛ぶと、かなりきめ細かくカテゴリ分けされた専用ページが…ありがたい~!問い合わせ多いんでしょうねえ…

(後日中央図書館に行ったらジャンルごとに情報がまとまったコピー用シートも用意されてました。渋谷図書館はまとめ上手な司書の方がいらっしゃる…)

戦前の地図の掲載ページもあったので清次郎が住んでいた当時の番地が載ったものはなかろうかとPDFを片っ端から見てみたものの、掲載の大半は渋谷駅周りが中心で富ヶ谷エリアは圏外…

かろうじて渋谷区の町名・地番変遷のページに行くと昭和38年に代々木富ヶ谷町は現在の『松濤二丁目、神山町、富ヶ谷一丁目、富ヶ谷二丁目』に細分区されたとのこと…ああ割と広範囲…

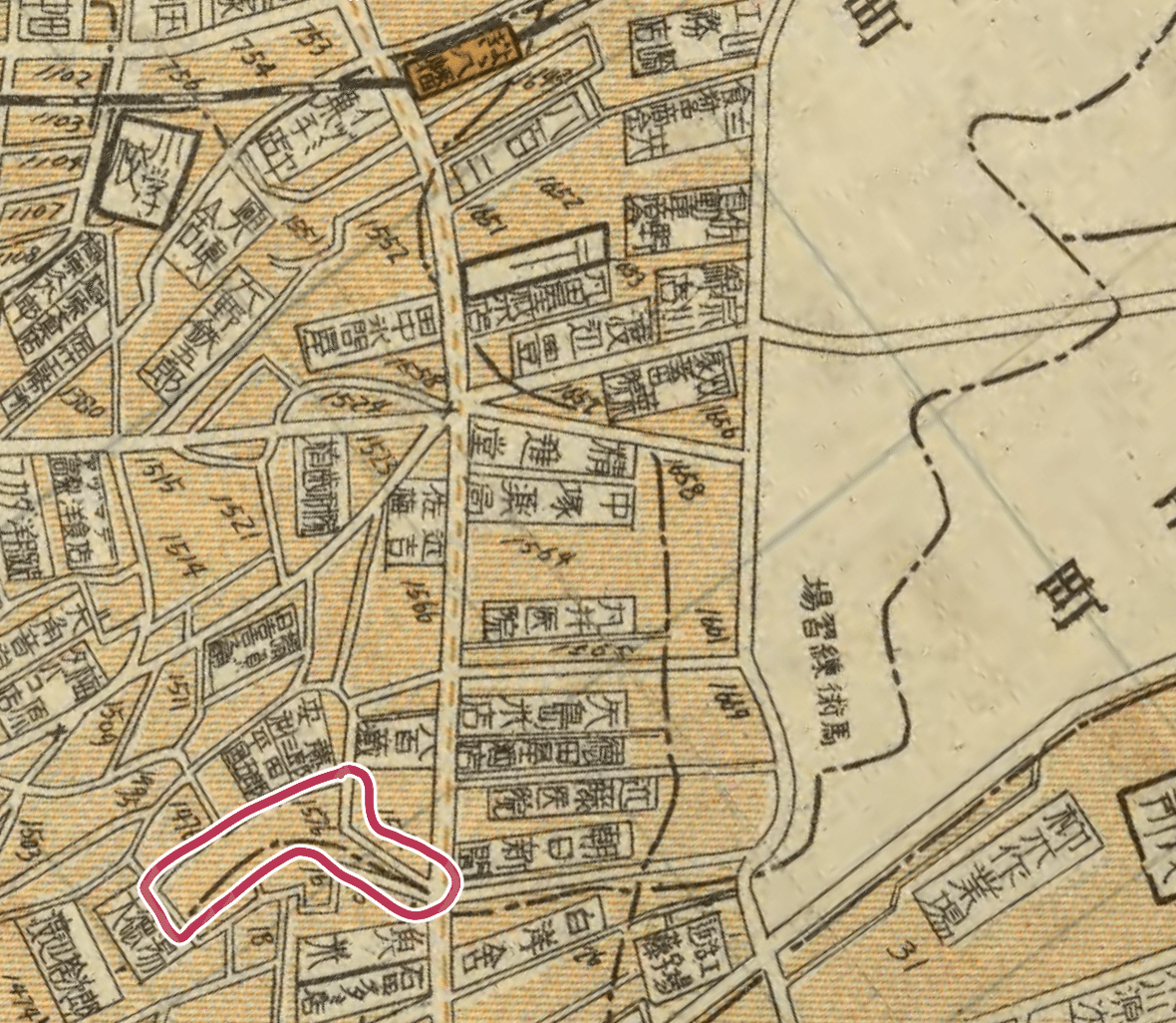

更に同じページの「渋谷区地名関係資料一覧」に年代別地図の所蔵館も記載されているのを見つけたので試しに国会図書館のサイトで検索してみると大日本職業別明細図の昭和8年発行のものがオンラインで閲覧できました。

23区別にあるのでちょっと本郷の地図(昭和3年制作)で前回の記事の秋聲旧宅を探してみちゃおうかな!

清次郎が巣鴨で警察に捕まった時に引き取り先として告げた「本郷森川町1番地」が秋聲宅の旧住所。

右下の路面電車の本郷三丁目駅は現在のメトロの駅とほぼ同じ場所。森川町1番地はかなり広範囲ですが赤丸の郵便局が規模は違えど今と同じ場所なのでそこ起点に推察すると★マーク近辺が秋聲のお家。

画像左上には前回記事に出て来た求道会館の文字も…本郷館も同じ森川町1番地だったみたいですね。

中央付近にマーキングした「松屋紙店」は明治40年代~大正時代中期に秋聲が原稿用紙を買っていたお店。

道や大学など周りの環境もほとんど変わっていないのですぐ見つかりました。よくよく探すと菊富士ホテルや今は閉業された古書店など見知った名前もちらほらあって楽しい~!

が、深みにハマってしまう前に本題の清次郎の家の住所探しに戻ります。

以下が渋谷周辺の地図。

秋聲の書いた『解嘲』6章に「渋谷の終点で自動車を乗捨てて十町ばかり入り込んだところに、向山の家があった。」とあるのでおおよそ10ブロック代々木方面に向かっていくと…お分かりになりますでしょうか…?

職業地図なので空欄なのは当時空き地ないし住宅地だったということ。

現在も存在している代々木八幡駅や白洋舎ビル、代々木公園(練兵場)に沿った道を目印に古地図とグーグルマップとを行ったり来たりして目星をつけ…

いよいよ現地へGOです。

いざ聖地巡礼

と、ここまで調べて実際出向いたのは2023年7月。

当時は記録的猛暑…過去に熱中症でやらかしている事もあり、正直1秒でも外にいたくない。

なのでマップ上の徒歩時間が短い&大学時代に利用していた沿線で土地勘もある小田急線代々木八幡駅から行きました。

こちらのルートは1本道で生活感溢れるお店が立ち並んでいて土日でものんびり歩けるのでおススメです。

しかし代々木八幡駅もそのすぐそばにあるメトロ代々木公園駅も清次郎が生活していた時にはまだ存在していなかった駅…

今回記事を書くにあたり改めて渋谷駅スタートルートで再来することにしました。

大正5年から渋谷エリアに住み、ここには大正10年にお葉と世帯を持ち13年の12月まで住み続け、新宿の牛込に転居していきました。

明治29年9月~翌年5月までここに住み、田山花袋とこの付近を散策した印象を元に『武蔵野』を書きました。ここの後は原宿の方に引っ越したそうな。

今回寄り道したのは2名だけですが、与謝野鉄幹が結成した東京新詩社跡と晶子の歌碑が道玄坂エリアにあります。

文アル作家陣だと田山花袋に鈴木三重吉や徳富蘆花、折口信夫、北原白秋が渋谷代々木エリアに年代や期間は異なれど暮らしていたことがあります。

「東京でも代々木あたりの田舎なら40円位で夫婦子供ともに食える」と三重吉が当時手紙に残していたように、明治末期~大正時代はこの辺りがベッドタウンでした。今じゃこの辺りは某首相や議員も住む都内屈指の高級住宅地…住みたくてもそう簡単に住めないですね…

白洋舎ビルを右手に10m程直進すると東京市外代々木富ヶ谷1576番地周辺エリアに到着です。

左が渋谷方面で代々木方面に向かって緩やかに下り坂になっています。

『解嘲』の中に向山の家に着いた韮崎が「この家は、少し高いな。」と辺りを見廻しながら言っている描写があるので住所だった場所でも土地が高くなっている場所を目指します。

奥は高級マンション、手前のレンガの建物は集合住宅です。エントランス入れば風景見えそうなんですけど進入禁止の看板がしっかり立っているため断念。

道を挟んだ対面は立派なお庭のある大きなお屋敷で監視カメラにばっちり見られているのでなんとなく撮影自粛。カメラを向けるとカメラに撮られる。それが高級住宅街…

セキュリティばっちりのマンションの脇に不自然に木々に隠されるようにひっそり昔の遺構らしい謎の石門?がありました。戦後の物かなあ??気になる~!!

イマジナリーシマセハウス

1周して最初の3本の坂道の場所に戻ってきて改めて私は思う。

「家に入りたい。なんなら窓から外を見ながら「この家は、少し高いな。」なんて言いながら『解嘲』ごっこしてみたりしたいんだ私は!」

古地図上だと15番地にありますが土地の高さや建物の階層等当時の清次郎の家を疑似体験する場所としては最適…!

ちなみに清次郎の家の内装は『解嘲』にも秋聲節で描写されていますが、当時の「婦人世界」などによると大きな本棚にはゲーテやバルザック全集など金文字の背表紙の和洋の書籍が並び、油絵や蓄音機もあったそう。

周囲と明らかに異なるインパクト抜群なカラーリングの建物。

こちらは和菓子屋カフェバーの「かんたんなゆめ」さん。

「easy dream」ではなく栄枯盛衰の儚さを例えた中国の故事「邯鄲の夢」という意味だそう。

圧倒的存在感を放つ外観といい店名といい、偶然とはいえなんだかどうして島清と通じるものがあるというのもすごくいいですね…和菓子…好きです…入っちゃいましょうね…

入口~階段はお香が焚かれ外観のキュートなイメージとは異なるモダンで素敵な内装です。

ドリンクは銘柄が選べる煎茶や抹茶、コーヒーもあります。

黒いお菓子は「来る暮れ」という店舗限定の和風バターサンド。ぷるぷるなやつは金木犀のゼリー。

落着いた空間で島清に想いを馳せるも良し、私の様に韮崎先生ごっこをするも良しな素敵スポットです。週1で夜間営業もありアルコールと和菓子なんてオーダーも可能なんだとか。

今回のルートマップ

清次郎の住んでいた奥渋エリアは現在はお洒落なカフェやセレクトショップが立ち並び、土日は近くの代々木公園で様々なイベントが開催されています。

ちょっと普段と違う場所を散策してみたいなという時におススメですよ!

宮沢賢治や内田百閒、山頭火の句集など文豪関連書籍も意外と充実しているので本好きの方はこちらも来店おススメです!