ロードバイクのリムブレーキ(キャリパーブレーキ)の仕組み

ロードバイクのリムブレーキシステム「キャリパーブレーキ」の構造とブレーキがかかる仕組み、調整の仕組みを見てみましょう(ディスクブレーキなんて知りません)。

このブレーキシステムはメカとしてシンプルなのに複雑な動きや調整幅を確保した素晴らしい機構となっています。その仕組みを知らずに自転車に乗っているのは勿体無い。

この仕組みを知ることによって、ブレーキの調整もやりやすくなるはずです。

以前アルテグラのブレーキを分解メンテしたことがあったのですが、現在メインで乗っているロードのコンポなので何度も分解するのは気が引けます。そこで今回、いつものAliExpress様から格安のブレーキを分解のため購入しました。おそらく必要最低限の機能とシンプルな構造をしているに違いない、と信じて購入しましたが、まったく期待を裏切らないすばらしいブレーキでした。ありがたく勉強に使わせていただきます。

そんなん知らなくても調整できればいいんだよ、というヒトは以下の記事をご参照ください。

まず分解

RACEWORKのブレーキは固定ボルトがT型(星形)のトルクスネジになっていたので工具を新調しました。左右の固定ボルトを外せばあっというまに3つのパーツに分割されます。

シマノのマニュアルの表現を借りると、左から土台(台座?)、Yアーム、Cアームと呼ばれるようです。完全に形から呼び名が決まっていますね。

このブレーキには、スプリング調整ボルト(@土台パーツ)がついており、ブレーキの引きの重さを調整できますが、センタリング調整ボルトはついていませんでした。

ピボット動作の核心

ブレーキのシューがリムを左右から挟み込むような動きをする、その仕組みを見ていきます。ブレーキ機構の核心です。

下の写真は、土台を外し、CアームとYアームのみを裏からみたものです。

この写真の中では、Cアームの支点は左側の固定ボルト穴、Yアームの支点は右側の固定ボルト穴となります。また、ピボット動作のキモとなるのは、白矢印で示したローラーです。

支点が分かりやすいように、台座を戻して、その動きを見ていきます。

同じく裏から。ローラーの動きに注目してください。

動きはこうなんですけど、固定点(各アームの支点)が動いて見えるのでわかりずらいです。ので、何が起きているかを順番に見ていきます。

1.ブレーキワイヤーでCアームが引かれる

2.Cアームの固定点を支点としたテコの原理でCアーム側シューが中心方向に押し付けられる

3.テコの支点よりもブレーキワイヤー側にあるローラーがCアームの動きと同じく上方へ押し上げられる

4.ローラーによってYアームが押し上げられる

5.Yアームの固定点を支点としたテコの原理でYアーム側シューが中心方向に押し付けられる

Yアームのローラーが触れる部分がRを描いており、このRに沿ってローラーが動くことで、Cアーム側のシューの移動量と、Yアーム側のシューの移動量が同一になるように設計されているんですね。

ちなみにこのあたりの説明、とても分かりやすいイラストとともに説明されているブログがあるのでリンク張っておきます。

ワイヤーはCアームに固定されているのに、Yアームにアジャスターが付いているのはなぜ?

不思議に思いませんか?

もう一度分解図を載せますが、ブレーキワイヤーが固定されるのはCアームなのに、アジャスターはYアームについています。しかもこのYアームのアジャスター、ワイヤー交換をしたことのある人なら知っていると思いますが、ブレーキワイヤー(インナーワイヤー)は、中を素通りしているだけでYアームに固定されているわけではありません。

ではなぜ固定もされていない調整ナットを回すだけでブレーキの利きをコントロールできるのか?それには、「アウターケーブル」が関わっています。

アウターケーブルの役割

自転車のブレーキシステムで、一直線の最短距離をワイヤーが通っているところ「以外」はすべてアウターケーブルの中をインナーケーブルが通っているはずです。これはブレーキだけでなくシフトワイヤーも同様です。

キャリパーブレーキには、バネが仕込まれていて、このバネの力によって常に「開こう」とする力が加わっています。もしワイヤーがCアームに固定されていれば、常にテンションがかかる様に、バネの力でワイヤーを引っ張っていることになります。

例えばUSBケーブルで考えましょう。短めのUSBケーブルの両端の端子を左右の手で持って、ゆっくり両手を開いていくと、当たり前ですが(絡まっていなければ)間のケーブルはピンと張りますよね?つまり力のかかっている端子部分との間のケーブルは、常にその端子間を結ぶ最短距離の直線状になるはずです。

ブレーキケーブルも同じです。ブレーキレバーに固定されている部分と、キャリパーブレーキのCアームに固定されている場所があり、常にばねの力でテンションがかかっているなら、ブレーキワイヤーはブレーキレバーとCアームの間にピンと張ってなきゃおかしいです。でも実際はブレーキレバーからフレームまでの間などはアウターケーブルが弧を描いています。この様子はフロントのブレーキが分かりやすいです。右のブレーキレバーから、フロントブレーキのアジャスターネジまで、すべてアウターケーブルが見えているはずです。

つまりアウターケーブルは、「弧を描いている部分の長さが変わらないようにインナーケーブルをガイドする役割」を持っているのです。アウターケーブルは、頑丈なワイヤーで組まれた中空形状をしていて、その中をインナーケーブルが通っています。インナーケーブルはアウターケーブルの中を通っている限り、ケーブルの伸張方向にしか動くことができません。なぜならある区間のアウターケーブルの長さが変化しない仮定であれば、伸張方向以外にインナーケーブルが動くことはできないからです。

フロントブレーキのアウターケーブルは「右のブレーキレバーから、フロントブレーキのアジャスターネジまで」の長さを固定しています。そしてインナーケーブルはアウターケーブルにガイドされる形で右のブレーキレバーからフロントブレーキのアジャスターネジまで行き、アジャスターネジから、ワイヤー固定点まではむき出しの状態になってます。

アジャスターネジの内側には段差があり、中ほどで中の空洞が狭くなっています。狭くなっているのでその先にはアウターケーブルは進めず、そこが終点となります。

ここでアジャスターネジをよく見ると、ネジと呼ぶくらいなのでねじ切りされていますが、面取りされている部分があることに気づきます。下図赤い円の部分です。この反対側も面取りされていますので、ネジの断面は楕円?みたいな形になっています。

で、Yアームのネジ受け部の穴も同一の形状をしていますが、ねじ切りはされていません。つまりネジはネジ受け部に対して回転できない代わりに、ねじ切りもされていないので上下に自由に動きます。中が空洞だからインナーワイヤーも固定してないし、自分自身も固定されないと。

ではなぜワイヤーのテンションがここで調整できるのか?それは今まで説明してきた、ブレーキがワイヤーを引っ張るバネ力、アウターワイヤー、そしてケーブル調整ナットが関係します。

まず、ケーブルを張った状態で考えます。またケーブル調整ナットはネジの一番上の来るように反時計回りに止まるまで回しておきます。ワイヤーは常にばね力で引っ張られていますので、アウターケーブルの終点がアジャスターネジの中ほどに固定されます。そしてアジャスターネジもYアームに対して固定されていないのでワイヤーと共に引かれ、ネジ受け部に深く刺さり、ケーブル調整ナットがネジ受け部に当たってそれ以上進めなくなり、止まります。

この状態が安定状態です。ここでブレーキレバーを握るとワイヤーが引かれ、Cアームが引かれ、、、、となります。

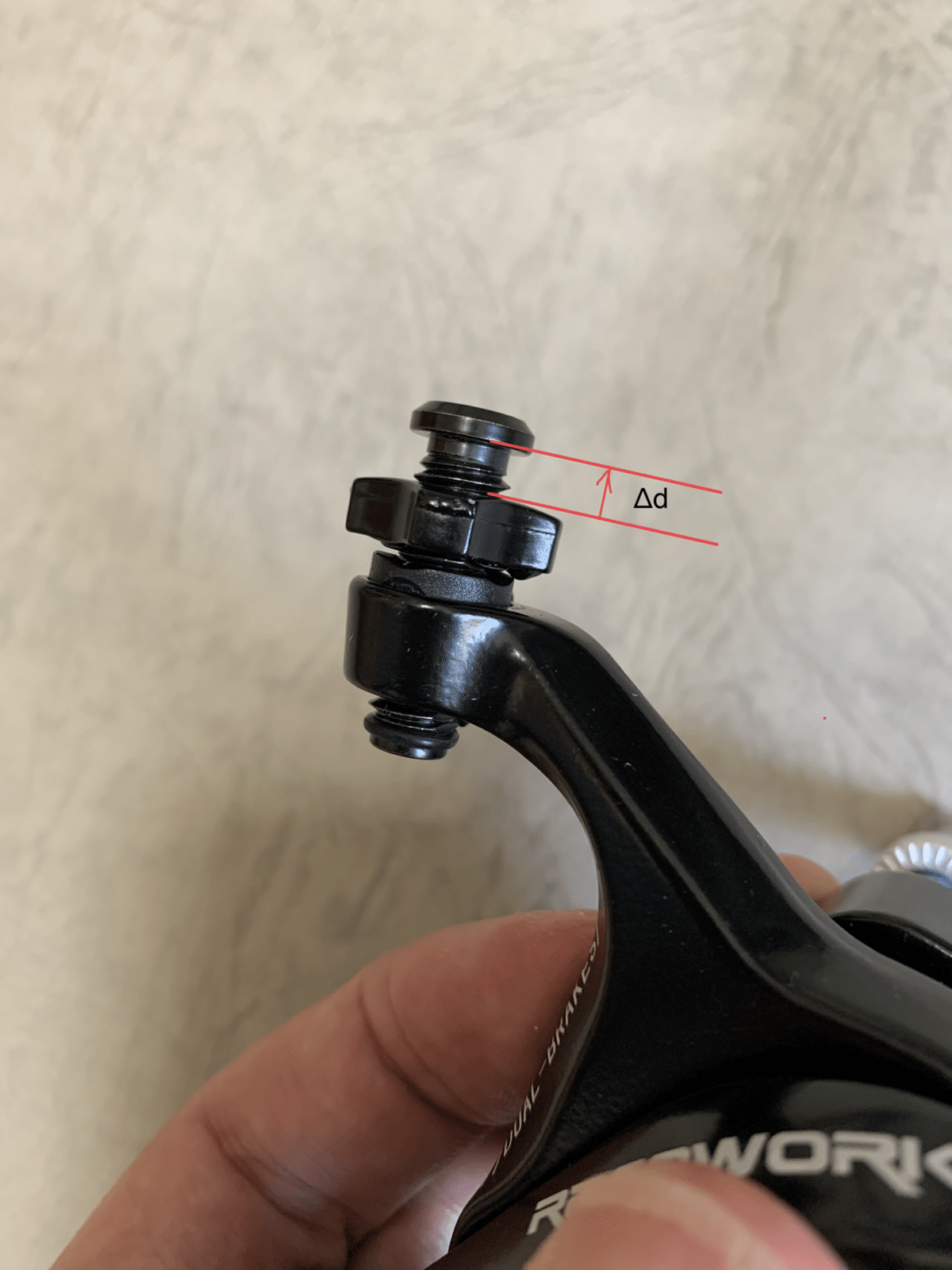

さて、ブレーキから手を放し、この状態でケーブル調整ナットを時計回りに締めこんでみるとどうなるでしょう?ケーブル調整ナットを締める=ネジの下方に移動させると必然的にナットとネジ上部の距離が開きます。写真Δdの部分。

アウターケーブルの終点はネジの中にあり、そのネジがΔdだけ元の位置より上にずれたということは、アウターケーブルの終点がインナーケーブルの固定点からΔdだけ上に引き上げられたという意味になります。で、アウターケーブルの長さとその中を通るインナーケーブルの長さが等しく変化しないという仮定があるので、アウターケーブルを引き上げる=インナーケーブルを引き上げる、となり、これはつまりΔd分だけブレーキを握ったことと等価になります。

これが、「ケーブル調整ナットを時計回りに締めこむと、ブレーキシューがリムに近づく」原理となります。逆に反時計回りに緩めればブレーキシューはリムから遠ざかります。

アウターケーブルの注意点

ケーブルを張り巡らせるとき、すっきりさせるためになるべくアウターケーブルを短くしたいと思うのですが、やりすぎると弊害があります。ハンドル周りに余裕を持たせないとハンドルを切った時にケーブルが突っ張ってしまう、可動域が制限されてしまうのは想像できると思うのですが、可動域に関係なくてもアウターケーブルが短すぎて嵌ることがあります。

先の仕組みのなかで、「アウターケーブルの両端が固定されていれば、、」という文があったと思うのですが、固定箇所まで到達できないほどアウターケーブルが短いケースです。

写真が実際にアウターが短すぎて困ったケースです。

この状態でも、インナーワイヤーを引っ張るブレーキの操作にはほとんど影響はありません。が、アウターワイヤーで行う調整は影響を受けます。この隙間の分だけ、「アウターケーブルだけが動いて、インナーケーブルが動かない」つまり不感体ができてしまうんです。これによってブレーキ調整の範囲が狭くなり、美味しい所でブレーキを使うことが出来なくなる可能性があります。アウターケーブル交換の際はお気を付けください。

まとめ

以上がキャリパーブレーキの仕組みのお話でした。実はアウターケーブルがカギを握っていたことが分かりますね。こういう機構を考える人は本当に凄い。ロードバイクの走行に欠かせないメカといえば、残りは変速機系ですが、こちらは動きの複雑さと構造の複雑さが段違いです。あと個性が強い。特に変速・ブレーキレバー(SHIMANOでいうSTI)は各社操作性が異なるので当然機構も違います。

ブレーキはその調整のために構造を知っておくことに意味があるのですが、変速機系は極一部の構造を分かっていれば対応できます。また機会があればnoteします。

もしnoteの中で間違っている部分、不明確な部分がございましたらコメント残してください。少しでもわかりやすい文章に修正してまいります。

よろしくお願いします。