ドレミBOX ver 1.1

音の鳴るオモチャを作った。

回路とsketchはずっと前に出来ていたが、コロナで恵美須町に長い間いけていない。取りあえず手持ちのパーツで実装してみた。

ボタンを押してドレミ・・の音を出すだけでは面白くないので、オートプレイ、どのボタンを押してもちゃんと演奏できるだれでもプレイ、クイズモードを作った。

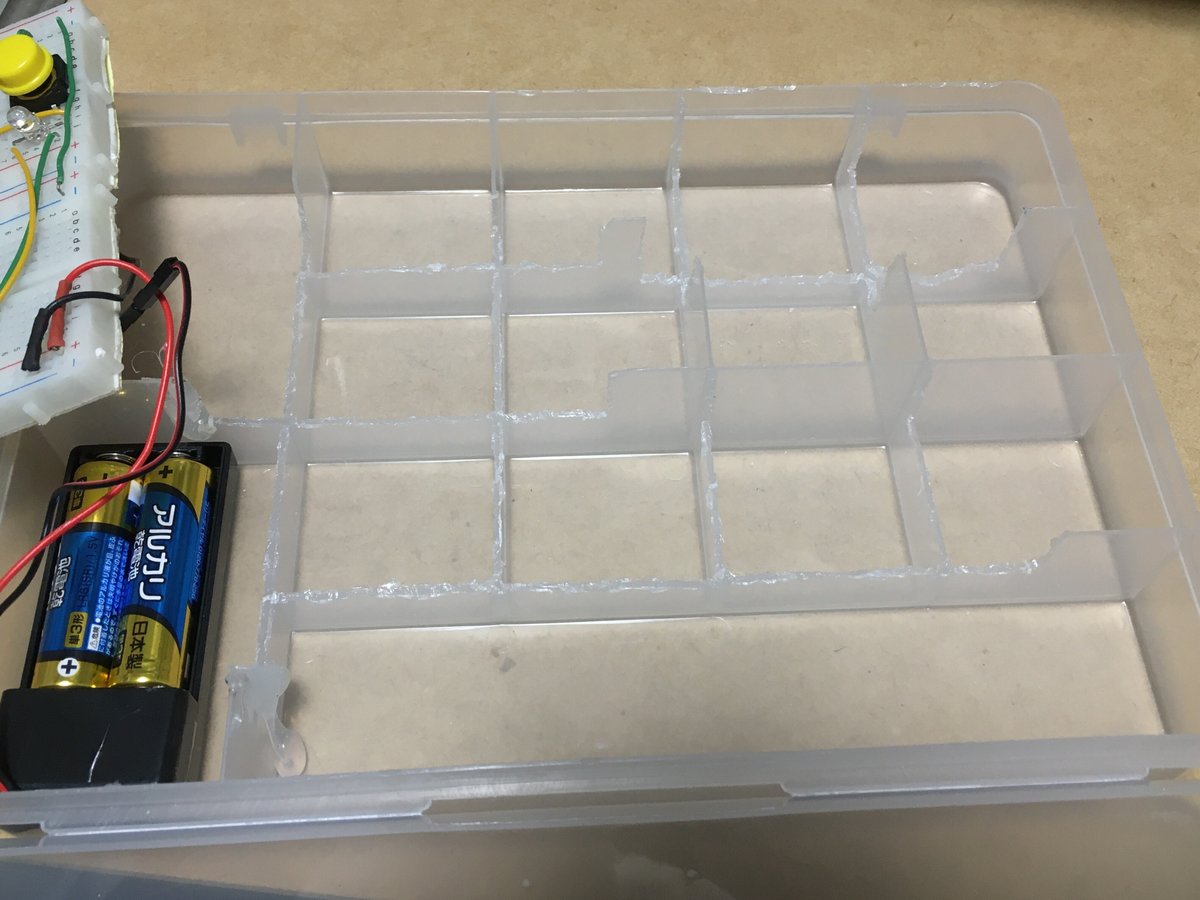

実装前と実装後

↓

構成

パーツ

arduinoNANO、ブレッドボード、ジャック、コンタクトピンはAmazon経由中華製。スイッチは千石電商(多分)。ケース、スピーカーはダイソー。電源(USBバッテリーチャージャー)はセリア。あとは忘れた。

sketch

仕込みはarduinoIDEで行った。

回路

写真の通り

仕様

1.キーボードモード

ボタン1~8とドレミファソラシドが対応している。ボタンを押すと対応する音が鳴りLEDが光る。

2.オートプレイ

ボタンで5つの曲から1曲を指定すると演奏が始まる → 終わると次の曲を指定する → のくり返し。

選べる曲は以下の通り

1.きらきらぼし 2.もしもしかめよ 3.かえるのうた

4.ぶんぶんぶん 5.とんぼのめがね

3.だれでもプレイ

曲を指定後、どのボタンを押しても演奏が進む。つまり曲の楽譜を知らなくても、ちゃんと弾いているように見える。

4.クイズモード1

ランダムな音の列を鳴らして出題される。回答者は同じ音の列を鳴らす。正解するとファンファーレがなる。間違うとブーが鳴って同じ問題をもう一度出す。

はじめ1音の問題が出題される。3問正解すると2音の問題になる。また3問正解すると3音の問題と、3問正解するごとに1音長い問題、つまり少しずつ難しい問題になっていく。

5.クイズモード2

始めに問題のレベルを指定すると、ずっとこのレベルの問題が続く。

レベルの指定はドレミ・・のどの音までを使うか、音の列を何回続けるか例えば3つの音を4回なら、ドレドレ、レミミド、ドドミレ、・・ 。

今後の課題

5つのモードがふさわしいかの検討はもちろんだが、そのほかにケースの加工方法も今後の課題である。

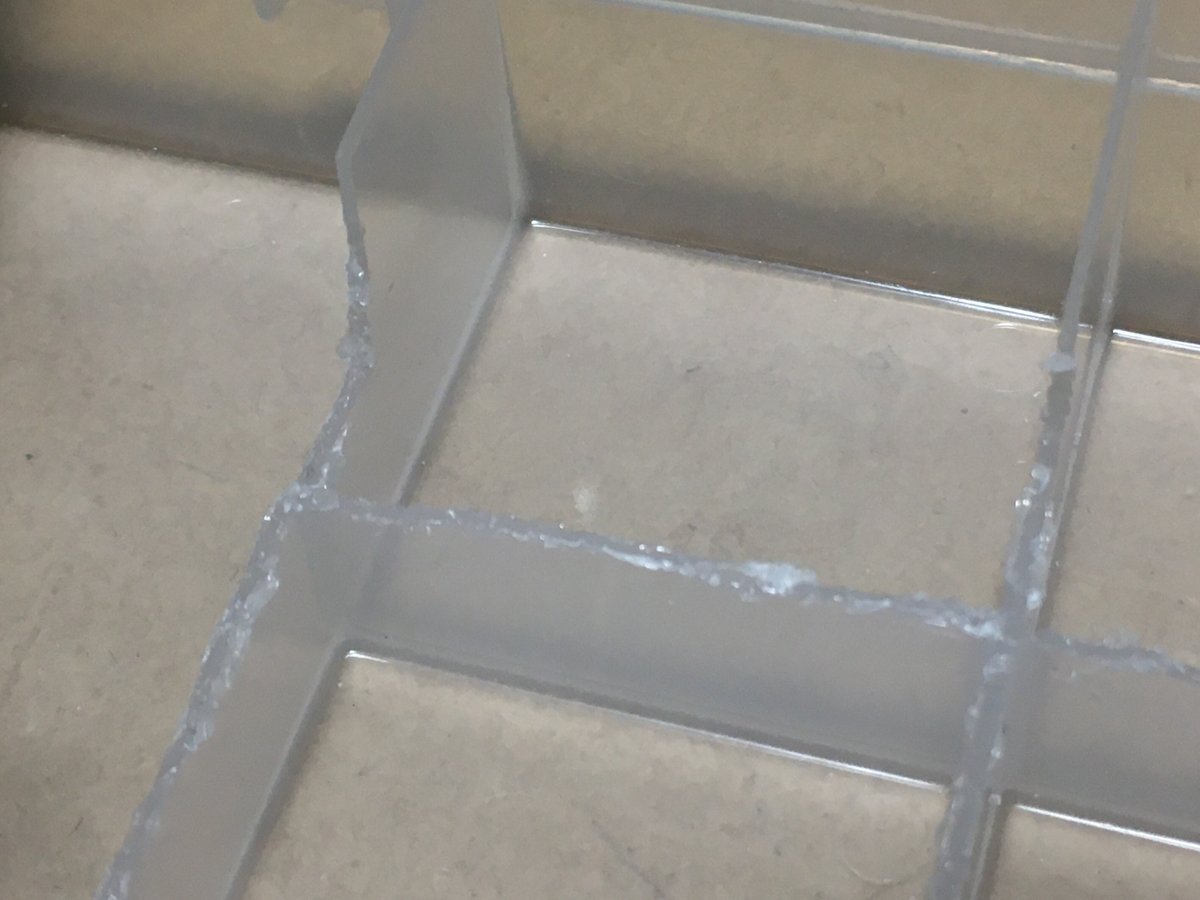

ケースはポリプロピレンで出来ているが、内部の仕切りを部分的に切り取る必要がある。はじめはニッパで少しずつ切っていたが、とてもやってられない。腱鞘炎になりそうだ。そこで前から持ってはいたが一度も使ったことがない半田ごてナイフを試した。結果はニッパよりは捗るが、火傷に要注意、くさい臭い(体に悪いかも知れない)、そしてイマイチきれいに切れず、ガタガタの切り口になった。何かほかによい方法はないものか。

公開後に寄せられた反応と対応

メニューについて

Nさんより

「やらせモード」の名称だけ,いい名前はないかなーというのは,思いました。「どこでも演奏モード(どのボタンでも演奏モード)」「なんちゃって演奏モード」「半自動演奏モード」,なにかいい名前があるといいですね。

→ これを受けて「3 やらせモード」を「3 だれでもプレイ」に名称変更した。

これに合わせて「2 デモモード」も「2 オートプレイ」に名称変更した。

Tさんより

思いついたのは「ここおせモード」。弾きたい曲が弾けるように、「ここ押してごらんー」と教えてくれるモードはどうでしょう? つまり「ひかる」「ボタンをおす」「音がなる」というプログラムになりますね。

→ このモードは市販のキーボードにもよくあるメニューである。

このモードは以前の試作品には入れていたがマイコンの容量の関係で外した。プログラムをダイエットすれば入るかも知れないが、今後の検討課題とすることにした。

ケースの加工について

Kさんより

ポリプロピレンはニッパーで切ると割れる。カッターナイフで少しずつ切っていく。

→ カッターではやってられまへんと反論すると、なにゆうてんねん、地道にやるんや、と説教された(笑)

Sさんより

ポリプロピレンは難加工材と言われていて加工しにく材料です。平らだとまだしも箱の仕切りは大変です。温度調整のついたハンダゴテで200℃に設定すると焦げることなく溶けると思います。

あとお高いですが、超音波カッターがあると便利です。ABS樹脂の加工によく使っています。ポリプロピレンはなかなかで切れたり切れなかったりです。仕切りは底を超音波カッターでキズをつけて側面はニッパで切ってあと曲げをくり返して除去しています。

→ Sさんは支援機器を製作・販売されているプロである。超音波カッターはネットで調べると結構な値段である。使ったことがないが、機会があれば使ってみたい。

追記

Nさんのクイズモードで同じ音が連続するとボタンを押すときに分かりにくいとの指摘を受けて、音の連続を避けるようにsketchを変更した。

追記2

Nさんのクラスで使ってもらっている。以下、トラブル

・LEDは一部光るが全部つかない。ボタンを押しても反応がない。音が小さい。

→電池切れだった。

・電源スイッチを入れても反応しない。

→ケーブル間のコンタクトピンの接続が外れていた。テープを巻いて固定。