POPPiNG EMOの「別格さ」、そのカリスマの源泉について

とにかく、レベルが違う。

格が違う。

次元が、違いすぎる。

タイトルの通り、推しグループ・ポピエモの話である。

本格的にライブ現場へ通い出して一年と少しになるが、彼女たちのステージングに飽きるどころか、慣れる日すら来そうにない。

それどころか、足を運べば運ぶほど、好きになればなるほど、強まるのは尊敬。

いや、畏敬の念というのが正しい。

「畏れ、敬う」気持ちだ。

このグループの凄まじさには、それこそが相応しい。

もはや、その有様には凄みを通り越して、一種の怖さすら覚えてしまうからだ。

もともと私が「等身大」「成長途上」系のアイドルではなく、ハイレベルなステージを見せる「完成形」のアーティスト型アイドルを好むということはあったが、ポピエモにはさらにその上を見せつけられている。

決して流行りやステレオタイプへ迎合することなく、ただ極限まで身体表現を突き詰める、異形にして別格のスペシャリストチーム。

その姿には、こちらの存在をまるごと呑み込まれるような別格のカリスマ性を感じずにはいられない。

他のどんなグループも持ち得ない、神性に近いカリスマ。

もちろんその前提として、各自の才能と練習量に裏打ちされたパフォーマンスの素晴らしさがあるのは間違いない。

だがそれだけならば、過当競争のレッドオーシャンと化したロックアイドル界のこと、他にも該当するグループは多くあるだろう。

それでもなお、この2024年においてポピエモだけが放つ、強烈な引力の正体は何なのか。

対バンライブを眺める最中、私はふとその一端に思い至った。今回はそんな話だ。

楽曲世界

ポピエモのカリスマ性の源泉であり、その無二の体験品質を担保するもの。

その主たる要素を、今回は二つ挙げていきたい。

まず一つはなんといっても、無類のバリエーションを誇る楽曲群だ。

ナーナ曰く、もともとポピエモのルーツは舞台のテーマソングにあり、良質なそれらの曲たちを使い捨てることは勿体ないからとアイドルグループを結成したのだという。

そうした出自もあってか、ポピエモの楽曲は単に曲調が多種多様なだけでなく、とにかく単体で見て世界観が濃密なものが多い。

特に、シリアスかつダークなストーリーを描いた作品や、痛みを感じさせるビター&エモーショナルな曲の多彩さは群を抜いている。

こうしたテイストは、短時間の対バンイベントでの盛り上がりとインパクトを重視するアイドル界においては、演者にもファンにもとかく忌避されがちだ。

その常識が、ポピエモには全く当てはまらない。

歌詞を書き連ねるまでもなく、「神様なんていないよ」「BAD LOVE」「陰謀レジスタンス」「ステレオタイプフューチャー」「戦慄ホーリーナイト」などなど、曲名からして尖ったワードチョイスが目白押し。

果てには「NIGHTMARE」に「マントラ」、「Parasite Single」なんてのまである。

長い夢の終わりでも 走り続けるしかない

この先に待ち受けるのが破滅だって go on

冷たくしないでmother 他人行儀 wow

わかってんだって ちょっと待ってよ

誤解しないでmother 依存なんてしてない

一人で生きていけるから ね

こんなリリックを対バンでかますグループが他にあるだろうか。(しかも曲自体は重たくカッコよくて、全然茶化す感じではないのだ)

また、ラブソングも甘酸っぱいものやかわいげのあるものはさほど多くなく(もちろんゼロではないが)、一方で「サヨナラLOVER」「Goodbye My Dear」「感傷リグレット」「Spring Wonder」など、別離の切なさや消えない傷跡を謳った名曲が数多い。後述するメンバーの表現力が、生々しく訴えかけてくる。

Goodbye サヨナラさえ言えなくて

一人きりじゃ生きていけないよ

Goodbye いつか記憶の彼方へ

消え去っていくの?

そんな単純なもんじゃない

そして極めつけは、「Layla」や「RED」「夢幻の如く時が嘲笑う」に代表されるような、ドラマティックな物語表現に特化した曲たちだ。

この3曲はそれぞれが舞台のテーマ曲だったそうだが、私はまだ「夢幻」以外観られていない。それでも、Laylaであれば夜の海と人魚姫の悲恋、REDならばフラメンコや闘牛士を思わせるラテンの情熱と華やかさと、たった3分で想像力をかき立てるパワーに溢れている。

Layla 君の歌声が

寄せては返す 波間に響いて

月明かり照らし出すその姿は

紺碧の水面に揺らめいて

抱きしめたら二度と戻れない

わかっていても 抑えきれなくて

たとえそれが悲劇でも構わない

きっと 君を守ってみせるから

ちなみにこれは余談だが、「夢幻」は曲自体が和の雅さ美しさを特徴とするのに対して、舞台は笑いどころもたっぷりのどんでん返し系だった。曲調は必ずしも作風とイコールではないようだ。

アイドルイベントではことさらに異彩を放つ、こうした楽曲の数々。前後を沸き系や王道系に挟まれたタイテにヘビーなバラードをブチ込んだり、はたまた人間離れしたダンスの連発度肝を抜いたりなどは、ここでは日常茶飯事だ。

きっとライブを観るタイミングが違うだけで、あなたは毎回まったく異なる印象を抱くことだろう。その様はまるで万華鏡だ。かつて大相撲の名横綱・舞の海は技のデパートと呼ばれたというが、さしずめ歌のデパートという形容がポピエモにはふさわしいかもしれない。

豊潤にして深遠、多彩で絢爛な楽曲世界。それこそが、ポピエモの特別さと異質さを支える最大の要因である。

と、ここからは補足だが、もちろん先に挙げた曲の全てが頻繁に演じられるわけではない。「喝采」「覚醒サテライト」「SUPERSTAR」など、盛り上がり曲としての強さから対バンで多く披露されるものをメジャーグループでいうところのシングル曲にたとえるなら、その他はさしずめアルバム曲、あるいはB面カップリング曲といったところだろう。

しかし、それらの豊富なラインナップの中にもお蔵入りの曲はほとんどないのが、また特筆すべきポイント。長時間の単独公演などではレア曲の披露がリピーターたちにとっての密かな楽しみにもなっている。70曲以上の楽曲群を擁するグループならではの「セトリガチャ」が、ポピエモのライブに究極の中毒性をもたらしているのだ。

数少ない対バンの時間内に、あるいは久しぶりに足を運んだ日に推し曲の生パフォーマンスを観られれば、まさにUR級の幸せである。

特にサヤカの鬼気迫る表情の変幻、リズムの神に愛されたライダーのダンスなどは、音源では決して味わえない生身の熱量を感じさせる。そうした「生身の強さ」と楽曲世界の広がりが生むシナジー効果たるや、全く底が見えそうにない。

「安定感プラスα」を実現するメンバー

前段で触れた楽曲の良質さとバリエーション、あるいは過去記事で触れた身体表現の強さ。

それらがポピエモをカリスマたらしめている最大の要素であるのは、ファンの方々ならご納得いただけることだろう。

しかし、私はここでさらに一つ、それらとも異なる要素を挙げたい。

その要素とは、メンバー全員が持つ圧倒的な安定感だ。

ポピエモのステージングは、ただハイレベルなだけではない。

そこには必ず、期待以上のクオリティをもたらす絶対的な安定感がある。

さらに誤解を恐れずに言えば、他を圧倒する力量を見せつけてなお、まだ限界には程遠い余裕を感じさせるのだ。

おそらくキャパの小さいライブハウスは、彼女たちの全力を出し切るには不足しているのだろう。

4月のワンマンの舞台となったLINE CUBE 渋谷公会堂。

あるいは、来年2月にワンマンを控える六本木EX THEATER。

ポピエモがそのポテンシャルをフルに引き出し、そして限界を越えるには、それくらいのスケールが求められるのかもしれない。

とはいえ、彼女たちが毎回のライブに一片たりとて慢心も手抜きもないのは、無論言うまでもない。

代わりに私が感じたような余裕は、いわば安定感の基礎に「遊び」となって上乗せされ、ライブならではのアドリブやアレンジといった形をとってエンターテイメントに還元される。

ゆえに、ここで「安定感」という言葉を、単に「毎回同じクオリティを約束してくれる」とだけ定義してしまっては、説明不足になってしまうから注意が必要だ。

では、そんな「遊び」の部分、「プラスα」とは、どのようなものなのだろうか。

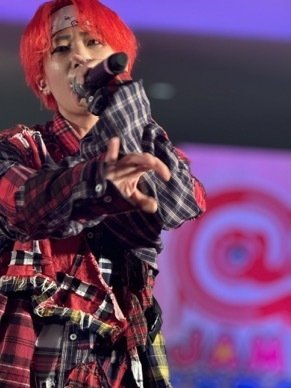

サヤカ、揺らめく美

先ほど私は「メンバー全員」と書いたが、まずはなんといってもサヤカとライダー。特にこの2人の魅せ方は、「毎回同じ」とは真逆と言っていい。

サヤカの集中力はメンバーの中でもさらに頭一つ二つ抜けており、MCに入るまで片時も気の緩みを見せない。それどころか、振り乱す髪の毛先、アクセサリーに反射する光に至るまでが、まるで全て精密にコントロールされているかのように、彼女の美を演出する。

しかもその演出が活かされるのは、サヤカのビジュアルから連想される「強い女性」の姿だけにとどまらない。失恋に打ちのめされたり、無垢に夢を追い求めたり、地下のライブハウスに青空を描き出したりと、数々の楽曲が求める女優像を完璧に作り上げるのだ。

それも、彼女自身による最高の歌唱を伴って。

彼女の異能は、もはや表情管理がどうのというレベルではない。

無限に形を変えるサヤカの美。しかもそれは、どれほど完璧に思えても「毎回同じ」ではない。

会場のコンディションや本人の更なる成長によって、何度でも新鮮さをもって我々を魅了してくるのだ。

ステージの申し子、ライダー

「毎回同じ」と一番遠いところにあるのは、あるいはライダーかもしれない。

失礼を承知で言おう。彼女の持ち味は、収録された音源では半分……いや、3割も発揮できていないと感じる。

それほどまでに、ライブでのライダーは圧巻なのだ。

このnoteでも繰り返し触れているダンススキルは、グループでも仏恥義理、もといぶっちぎりのナンバーワン。

どんな振りでも余裕でこなし、その余裕は彼女のビジュアルと相まってクール極まる不敵さに変換される。

加えて、不敵で飄々とした格好良さが持ち味だからこそ、それを舞台上で捨て去ったときの悲痛さや焦燥感の表現がいっそう胸に迫る。

中でも「プリズム」のラストサビ歌唱からの声なき慟哭は鳥肌もので、古典悲劇のワンシーンと言われても違和感のないほどに生々しく、痛々しい。

真っ逆さま

目の前が紅く染まった

真っ逆さま

そしてまた

一人になった

さらにはなんといっても、代表曲「覚醒サテライト」や最新曲「Another World」で見せてくれるソロダンスの異次元さ。定番の「覚醒」でも毎回細かいアレンジを入れて楽しませてくれるが、「アナザー」に至っては、まだバイブスのままに踊るだけで、決まった振り付けを固定してすらいないというのだから恐ろしい。

しかし、ライダーの持ち味はダンスの絶技だけではない。とにかく歌声が個性的で、ライブ映えするのだ。独特の甘さと愛嬌のある声質に鍛え上げた声量が加わることにより、彼女は優しげな歌いかけとアグレッシブながなりの両方に長けるという、理外の奇跡を実現している。どちらかへ極端に振り切った歌い方は収録には向かないため、音源と全く印象を受ける曲も少なくない。

そして、そこに得意の身体表現が重なる。前者であれば観客一人一人にあたたかい眼差しを向け、後者であればステージ最前方に座り込んで噛みつかれそうなほどの眼光を突き刺してくる。

これら全てのストロングポイントは、繰り返すが生のステージでなければ味わうことができない。

ステージの申し子。

ライブは「生もの」であるという言葉をよく耳にするが、まさにライダーの一挙一動はその通りだろう。内なるグルーヴに突き動かされる彼女の自由な野性は、眼前のフロアに呼応して予測不能に熱を増していくのだ。

遊びのプロフェッショナル、ナーナ

安定したクオリティを保証した上で、余力から生まれた「遊び」が実現する、「生もの」ならではの楽しさ。

そして、そんな「安定の先にある遊び」は、ナーナの最も得意とするところでもある。

過酷なセットリストでも息一つ切らさず、常に「その日だけの遊び」を追求し、観客に「今日来てよかった」と感じさせることに全力を注ぐ。

数えきれないほど演じてきた定番曲であっても、常にプラスαの進化を、新たな一捻りを探し求める。

間奏で悪ふざけにみんなを巻き込むことも、視線一つで泣かせにくるのも自由自在だ。

唯一の初期メンバーである彼女にとっては、歌が上手いのもパート割が多いのもダンスが激しいのも、もはや当然であり前提。

それだけでなく、自分がフロントに出る以上は必ず昨日と違うものを、前よりも良いものを見せる。

惚れ惚れするほどのプロフェッショナルぶりである。

それでいて決して自分から多くを語ることはせず、ただ行動で示すプロの矜持。

ナーナのそんな姿勢がグループ全体の精神的な支柱になっているであろうことは、想像に難くない。

ユーナの進化、超新星は止まらない

また一方で、最近ではナーナと対極にある存在……最もキャリアの浅いユーナさえも、こうした「安定プラスα」のパフォーマンスを見せるようになってきた。

身体のムーブと歌の合わせ方や、表情の作り込み、同曲中での歌い方の切り替えといった大小様々な創意工夫を、毎回のようにライブで試しては己のレベルアップに繋げているのだ。

過去から基礎を鍛え上げてきた他の4人と違い、ユーナはステージに立ちはじめてわずか一年少々しか経っていない。

ハッキリ言って彼女でなければ、ポピエモのレベルについていくだけ、毎回のライブを必死にこなすだけでも精一杯だろう。

それが彼女は、あっという間に安定感抜群のステージを見せるようになったと思ったら、もうその先へ先へと進んでいる。少し間が空くだけで、目覚ましい脱皮ぶりを見せつける。

全くもって信じがたいほどの成長速度だ。

Another World

築き上げてきた世界 wow

スローモーションで 崩れ落ちていく 目の前で

新曲リリースのたびに重要パートを任されてはマスターし、今や「サビのユーナ」としてのポジションを掴みつつある彼女は、最新曲「アナザー」でついに落ちサビを獲得。

そして未だ、その実力の全容を見せてはいない。

晩成でも早熟でもない、超速進化の大器。ユーナはもはや「新メンバーとは思えない」程度ではなく、「他メンバーに勝るとも劣らない」安定感と個性を両立させようとしている。

キング・ユリアという「最強」

安定感があるということは、すなわちいつも安心して見ていられる、危うげがない、ということと同義だ。

高難度の振り付けも悠々とこなし、その非凡な技量・体力・集中力をもって世界観を表現するポピエモのライブには、危なっかしさや青臭さ、粗や不安定さといったものが微塵もない。少なくとも、客席には一切それらを感じさせることがない。

もちろん、そうした要素もまたライブアイドルの大きな魅力であるのは間違いない。青臭さは時として勢いをもたらす武器になるし、未熟な少女たちの成長譚は誰もを惹きつける。また、こちらが心配になるほどに命を削るパフォーマンスも、確かに強く観客の心を揺さぶるだろう。

だが、それらは一方で諸刃の剣でもある。

特に、捨て身で自分の心身をも傷つけるようなライブを続けていれば、演者もそのステージ寿命を縮めかねない。激しい楽曲を多く演じるロックアイドルならば尚更だ。そうした例は、他のグループでもたびたび目にしてきた。

傷だらけになりながら走り続けることの危うさ。

それは確かに、尊いものでもあるのだろう。

しかし、私の最推しはその対極に君臨する。

孤高の極点に座する、人外の真なる怪物。

それこそが我が王。

キング・ユリアだ。

男声のパワー・爆発力と、女声の繊細さ・高音域を併せ持つその歌。

男よりも剛く、女よりも柔らかく、切れ味としなやかさを両立するそのダンス。

ただ歩くだけで誰よりも格好良く、ただ止まるだけで誰よりも美しい。

超人的なそれら全ての要素は、しかし彼女にとってどこまでも自然なことで、当たり前にある武器なのだ。

はっきり言おう。

他のアイドルが命を燃やし、限界を超えてギリギリ辿り着けるかという領域が、ユリアにはただの日常。

才能ある実力派が死にもの狂いで見せる一世一代の大技を、ユリアはいつでも容易く披露することができる。

他の人間がボロボロになってやっと成し得る奇跡が、ユリアにはごく普通のことなのだ。

誰もが限りある生命力を燃料にエンジンを動かしている中で、ユリアだけは核融合炉を積んでいるようなものである。

もはや、テクニックの巧拙という話ではない。

ペットショップの動物とゴジラを同じ土俵に上げるようなものである。

生物としての基本スペックが違うのだ。

もちろん、謙虚な彼女自身が自らこんなことを言うはずもないし、笑いながら恐縮される姿が目に浮かぶ。これは単に、私の目から見た王の計り知れなさを書き連ねているだけだ。ユリアの怪物性が不断の努力によって実現していることは間違いなく、それを「当たり前」と言ってしまうのは語弊があるかもしれない。

それでも、私は思わずにはいられないのだ。

そのまま倒れ込んでしまいそうな熱唱を見せた直後、チェキを撮りながら無邪気に笑う彼女の姿を見るたびに、確信を深めてしまうのだ。

この人の限界を見るときは、きっと最後の最後まで訪れないのだろうと。

スポットライトを浴びるべく生を受けた、稀代のボーカリストにしてパフォーマー。

常識外れの絶対王者。

こうして装飾語を並べ立ててもなお足りない、規格外の存在。

常に安定している、ではない。

常に至高。

365日、無敵。

何の危なげもなく、ただ当たり前にそこにある「最強」。

それが、キング・ユリア。

王を讃えよ。

王に跪け。

王を推し、仰げ。

いけない。つい熱くなりすぎて、いつものように王を礼賛しはじめてしまった。

この辺にしておこう。

しかし何はともあれ、ユリアの絶対的な存在感がポピエモというグループの特異さをより際立たせ、カリスマ性だけでなく無二のオリジナリティを加える最後のピースであるのは、紛れもない事実であろう。

最強は、いつでも最強なのだから。

簡潔に終わらせるつもりが、つい勢いに乗って5人全員のことを長々と書いてしまった。

それほどまでに、隠しようもなく私は彼女らに魅せられているのだ。

何はともあれ、これでポピエモの「安定感プラスα」の正体が少しでも伝われば幸いである。

過去に述べた「身体表現の強さ」に加えて、カリスマ性をもたらす「楽曲世界」と「安定感プラスα」。

これらがパーフェクトに噛み合うことで、POPPiNG EMOは天下無双のグループとなり、明日もまた「別格」のステージを繰り広げるのである。

いや、正確には違う。

「別格」を、更新し続ける。

だからこそ、今すぐにあなたにはポピエモのライブを目撃してほしいのだ。

でなければ、きっと彼女たちは私ごときの賛辞や分析などあっという間に置き去りにして、想像もつかないほどの高みへとすぐに翔んでいってしまうのだろうから。

これからもずっと走り続ける

ねえ今からでも 間に合うよね

まだ止まらないよ

本記事で使用している各メンバーの画像は、同じくポピエモファンのMAXPAYNEさんからお借りいたしました。

使用をご快諾いただき、本当にありがとうございます!

併せて、掲載している全ての画像の無断転載はお控えいただきますよう、お願いいたします。