GPAPってなに?

ヤマハの柘植です。

今日はGPAPの概要を紹介していこうと思います。

GPAP(ジーパップ)はGeneral Purpose Audio Protocolの略で「汎用オーディオプロトコル」という新しく開発した技術です。言葉だけだと伝わりにくい技術のため、いったんこちらの動画をご覧ください。

動画にはCubaseというオーディオの編集ソフトが映っています。オーディオの編集ソフトなので、基本的に扱えるのは音のデータだけなのですが、こちらの映像の中に移っている色のついたトラックはオーディオではなく、照明(DMX)のデータが入っています。

実際に再生してみると、画面右下に移っている部屋の照明の色がトラックごとに切り替わっていくのが見ていただけると思います。

本来存在しえなかった照明のデータを「音の世界」に取り込めるようになりました。照明が「音のデータ」になってくれたことでいろいろなことができるようになります。例えば照明を音として編集ができるようになります。

Cubaseは音の編集ソフトなので、この照明データを音としてカット、コピー、ペーストが行えます。動画の中0:00:32のあたりを再生していただくと連続する4色の照明データがありますが、「これをサビの間に4回繰り返したい」場合は、コピペしてあげるとその演出データを作ることができます。

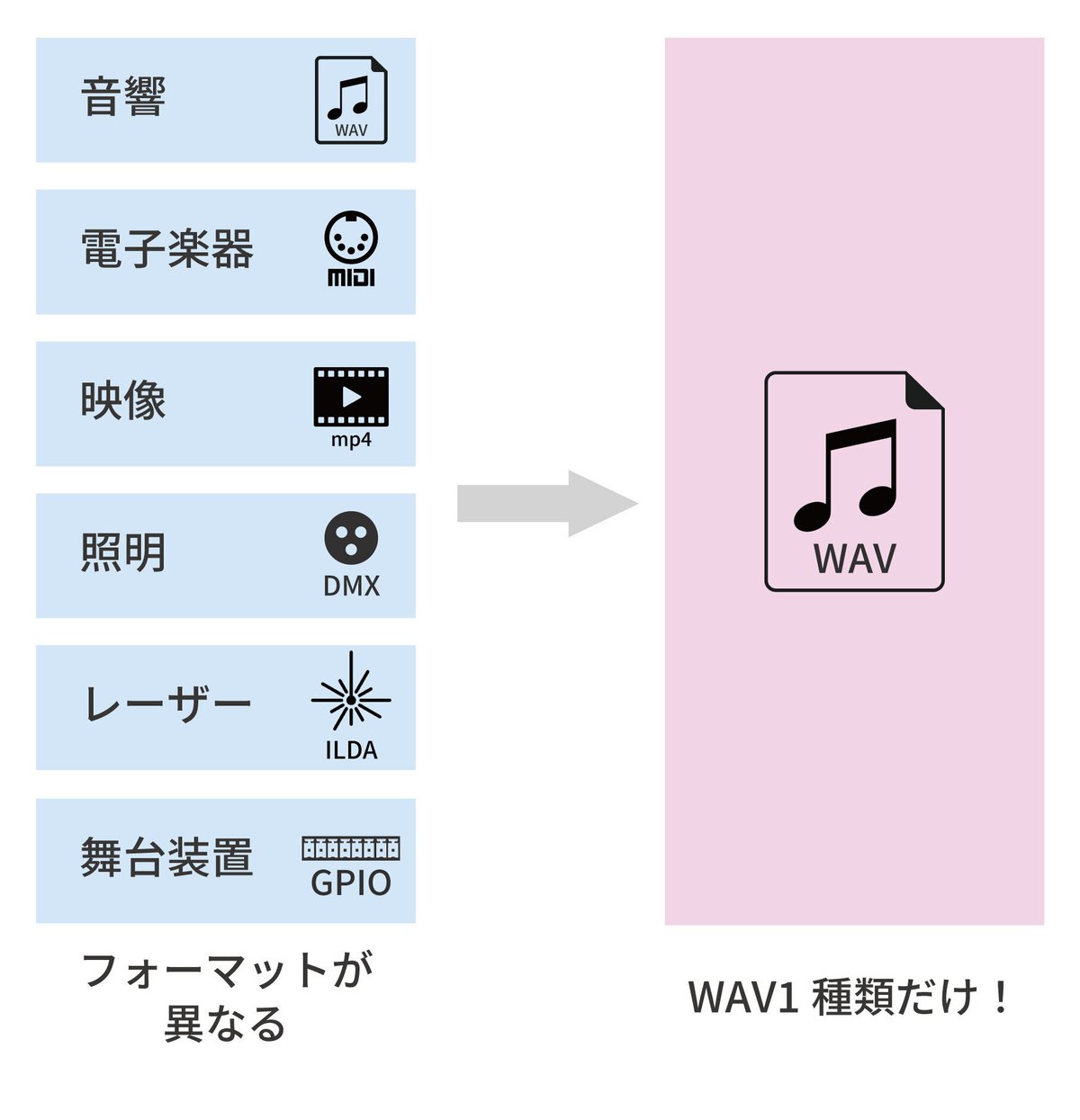

上記の動画では照明(DMX)をご覧いただきましたが、GPAPの技術は照明に限らず様々な形式の時間軸を持ったデータをオーディオ化することのできる技術にです。

具体的な例を挙げると動画で使用した照明を制御するDMX、レーザーの制御を行うILDA、設備機器などを制御するGPIO、楽器の演奏信号であるMIDIなどをGPAPでオーディオ化することができます。

この技術を使うと「様々なフォーマットのデータ」をオーディオとして等価に扱うことができるのですが、これによってさまざまなメリットが生まれます。

例えば音、照明、レーザーを同期した演出を行いたい場合、これまではばらばらのデータをタイミングを合わせて再生させるために専用の機器や複雑なシステムを組んでいく必要がありましたが、GPAPがあると「マルチトラックのオーディオ」として再生してあげるだけで実現できるようになります。

今回はGPAPのの概要をお伝えしましたが、次回以降の記事でより詳細な解説をしていこうと思います。