【読書記録】2021年GW前後

・『小さなトロールと大きな洪水』『ムーミン谷の彗星』(トーベ・ヤンソン)

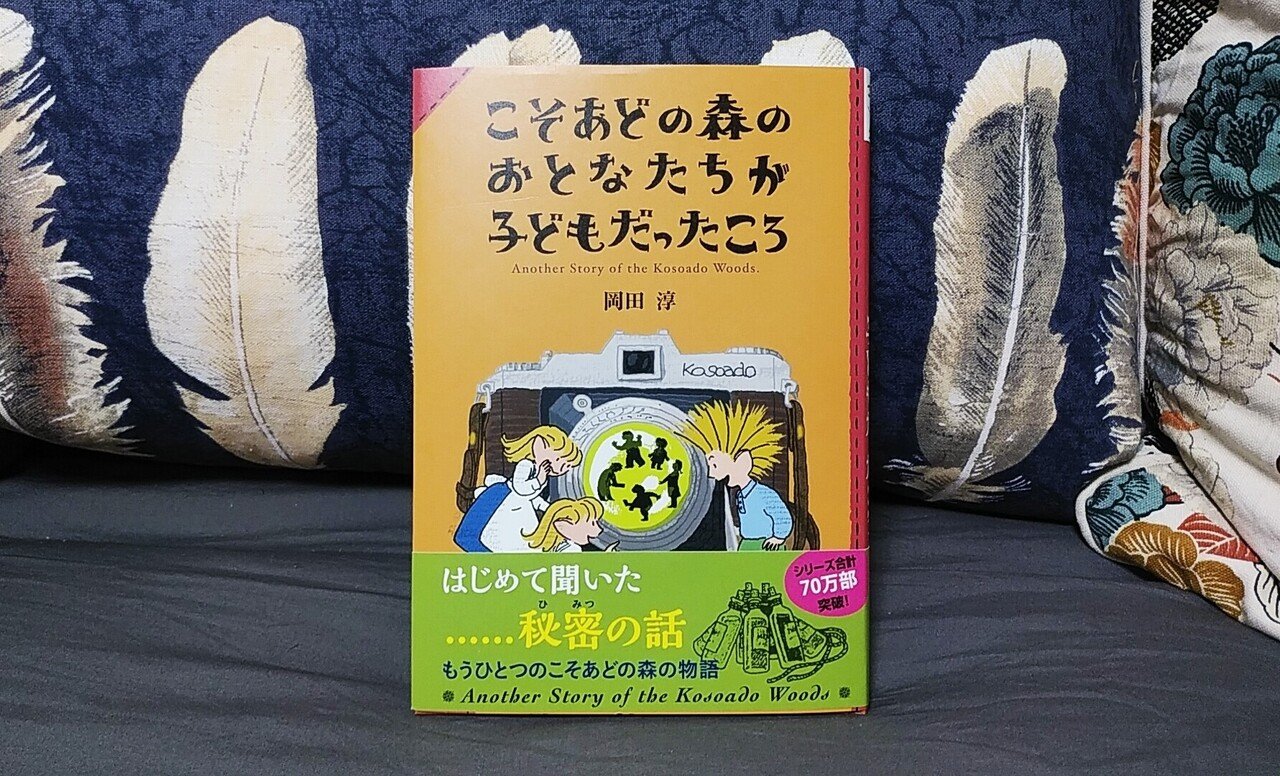

・『こそあどの森のおとなたちが子どもだったころ』(岡田淳)

・『オリガ・モリソヴナの反語法』(米原万理)

去年から読んでいた『指輪物語』を今年の頭に読了し、『ホビットの冒険』を読んでいたが、『追捕編』を読み切らずに次に手を出してしまった。ホビットはとりあえず措いて上記4冊の読書感想です。

『小さなトロールと大きな洪水』『ムーミン谷の彗星』(トーベ・ヤンソン)

友人の内祝いムーミンのお皿をいただいて、嬉しげに使わせてもらっているが、そういえばムーミンシリーズをきちんと読んだことがないなと思い至った。連休中に読む本を選ぶにはぴったりのタイミングだったともいえる。緊急事態宣言中も本屋だけは閉めてはならぬと個人的には思う。

刊行順に読んでみたかったので、この2冊をまず求めた。「洪水」は鴨川で、「彗星」は砂浜で読むことになった。

「洪水」は、名のあるムーミンの1作目にしては冒頭の暗さに少し驚いた。シリーズ化が意識される前の作品と後で知った。シリーズとしての思い込みのせいでエピソードや構成が散漫に感じたが、この自由さ(巻末の冨原氏の解説の言葉を借りれば「絶妙の力の抜けぐあい」)にしみじみと感じ入った。

「彗星」を読んだとき、たまたま浜にいて波の音を聞きながら、作者も海が好きなのかもしれないと思ったが、厳しい自然災害の連続には驚く。後半に干上がった海が出てくるが、表紙にもなっている竹馬と、山となってしまった元・島のシルエットが世紀末の様相を呈している。ハッピーエンドが約束されていて良かった。けれどそれにしては途中経過に胸騒ぎを覚える。ドキドキハラハラというよりも、進行には直接関係のないような会話や、スナフキンの言葉にぎくりとする。

読み終わったあと、満ち潮で打ち上げられた貝殻やシーグラスを習慣として拾い集めていた。次から次から打ち上げられてくるので夢中になっていると、波が迫ってきているのに遅れてジーンズを濡らしてしまう。ガーネットを拾うのに欲張るあまり、ひとつも手に入らなかったスニフのことを思った。

子どものための童話はたいてい大人が書くものだ。それ以上に、この物語にこれだけ深みを与えているのは作者の人格なのだろうかと思う。

『こそあどの森のおとなたちが子どもだったころ』(岡田淳)

新刊が出ていることを知ったのはこどもの日だった。どうしてもすぐ読みたくて即注文。翌日夜には読み終えていた。

こそあどの森のおとなたちのことは、大好きな4作目『ユメミザクラの木の下で』のときから気になっていた。番外編を書かれるにあたり、長く温めてこられたのかと思うと嬉しい。スキッパーとふたごがそれぞれのおとなたちのもとを訪れて昔話を聞くオムニバス形式で、それぞれの絡みはないけれど、ひとつひとつの話の面白さ(突拍子のなさや意外性)と切なさのバランスはさすが。いつもスミレさんをこういうところに持ってくるのはずるいと思うけれど、彼女のことが好きなので大丈夫です。それにしても、バーバさんは一生謎の人物のままなのだろうか。

おとなと子どもについて考えていて、すこし思い出話。1作目『ふしぎな木の実の料理法』を初めて読んだのは小学生のときだった。たしか2019年の春に思い立ってシリーズで未読のものをすべて読み、その勢いで、ちょうどその前日から申込を開始していた5月の神戸の講演会に申し込んだ。持参した『森のなかの海賊船』に岡田先生からいただいたサインには「2019年5月11日」とある。

こそあどの森のシリーズは一般には児童書と位置付けられていて、たしかに主人公・スキッパーは子どもだけれど、登場する子どもの数よりも実は取り巻くおとなたちのほうが多い。岡田先生の書くおとなが好きだ。けれどシリーズを通して、スキッパーだけが明らかに成長しているのが面白い。1作目のときは内向的だったスキッパーが、いまやふたごと過ごすのを厭わず、おとなたちのところに積極的に出かけていく、そこにたしかな成長が感じられるのが嬉しい。

さて、スキッパーとともに成長したのかどうか、サイン入りの『森の中の海賊船』(これもおとなの話だと思っている)は20年以上の歳月を経ておとなになったわたしの、宝ものになったのでした。

『オリガ・モリソヴナの反語法』(米原万理)

何年も前に「おもしろいよ」と言われて『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』とともに手渡されていたのに、アーニャのほうを読むのをやめてしまってから手を付けていないからこれが初読。見事すぐに引き込まれた。

旅行してチェコに魅せられ、ロシアには言い知れぬ憧れを募らせていたわたしなのに、なぜもっと早く読まなかったのだろう。

志摩が謎を追い始めたきっかけは、中盤でカーチャに再会してから初めて語られるから、それまでは状況がつかめないまま話がどんどん進んでいく。このおぼつかなさと先の気になるバランスがすごい。

ガリーナの手記に入ってからは、おぞましすぎる歴史にページを閉じて中断することもしばしば。女性のしたたかさや強さについて、だがそんな言葉では片付けたくないのだ。けれど、チェコに興味を持ったのはもともと漫画『MONSTER』(浦沢直樹)の影響。東欧のミステリアスな部分は、暗い歴史がもたらした側面もある。それに目をつぶってはいけないと思う。

わたしは子ども時代を港町で育った。実際に目にしていなくても、港に中古車がたくさん集まっていて、それをロシア人が検分しているという。そんな話を耳にするような環境といえた。その状況がいったい何だったのか、父に聞いてみてもよくわからないのだけれど。おびただしい数の車が船に積まれて海の向こうの大陸へ運ばれていくのを想像しては、知らない土地、知らない国に思いを馳せ、それはいつしか憧れに似たものになっていった。ただ、土地柄・世代柄、父親などはやはりロシアという国にいい感情を持っていない。いつかロシアに行ってみたいなどと言うといい顔をしない。

フィクションとはいえ、巻末の文献の多さや引用された資料に、ミステリアスなだけではないおぞましい歴史の一端を知るきっかけになったと思う。でも、おぞましいのは特定の国ばかりではない。ウイグル問題に関心があって、記事を見かければ読んでみるけれど、つくづく特定の人種の問題ではないのだと思う。それは自国内にもところどころに見え隠れして、うごめいている。

しかし、物語の虜になったのはそういうミステリアスな部分だけにではないように思った。オリガ・モリソヴナにまつわる謎を追うのは踊りに関わる女性たち。それも一人ずつ重要人物が増えていく。この一体感。自らもその一員になったかのようにわくわくとページを捲った。異国の地で謎を追うためのホテル暮らしというのも、今のわたしには心躍る状況。ルーム・サービスのコーヒーとサンドイッチすら羨ましいと思ってしまう。

若くして亡くなっている作者にも、興味がわく。次は「アーニャ」を読むしかないと思っている。

いいなと思ったら応援しよう!