『その名はKEEL』

かつてのアメリカは、世界中のバンドにとって大いなる市場という名の聖地であり、見果てぬ夢を実現すべき魅惑の土壌であった。

しかしその甘美なる楽園は、自らのフロンティア精神を試される、まさに未知の暗黒大陸でもあったのだ。

アメリカでの成功は、世界での成功を意味し、その美酒を自ら味わうべく、多くの戦士達がその頂きを目指し挑んでいった。

漸く見事に栄光を掴んだ僅かなバンド達。

しかし彼等に安息の瞬間などは無い。

次なるヒットへの大いなるプレッシャーに襲われ、心身共に疲弊し、ある者は酒に、またある者は薬に溺れていく・・・

嗚呼。

全米制覇半ばにして倒れていった多くの戦士達よ!!!

アメリカでの成功。

それはバンドにとって・・・何より、人生に於いて真の成功を意味したのであろうか・・・?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

LAメタルシーンに於いて『ボス』的な存在であったカリスマ・ボーカリスト『ロン・キール』率いるheavy metalバンド、それが『KEEL』だ。

ニューヨーク出身のロンのキャリアは実に長く、マニアならLAメタルを代表する名門バンドと云われた『STEELER』を直ぐに思い浮かべるだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

『STEELER』はロン・キールが結成したバンドだ。

メンバーはかなり流動的で、なかなかラインナップが固まらなかったが、遂にギタリスト発掘人・マイク・ヴァーニーの目に留まり、マイクが興したインディ・レーベル『シュラプネル・レコード』よりデビュー。

すると直ぐにニュースは世界中を駆け巡った。

それは『STEELER』というバンドではなく、皮肉な事に大半が、天才ギタリスト『イングヴェイ・マルムスティーン』の登場を祝うものであった。

そう。あくまでも『STEELER』はロンのバンドだ。

しかもロンはギターも弾いている。

(アルバムではロンとイングヴェイのツインギターという、実にレアな音源も収録されている。)

案の定、イングヴェイは光速で『STEELER』を脱退。『ALCATRAZZ』へと加入する。

残されたメンバー・・・ドラムのマーク・エドワーズは『LION』を結成し、ベースのリック・フォックスは『S.I.N.』を再編する。

残されたロンは暫くギタリストにグレッグ・チェイソン(後のBADLANDSのベーシスト)を迎え『STEELER』の名前で活動していたが解散。そして『KEEL』での活動を新たに始めたのだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『KEEL』は順調な活動の元に、1984年、シュラプネル・レコードより『LAY DOWN THE LAW』アルバムにてデビューを飾る。

そして1985年、ニューヨーク時代からの古い友人であるKISSのジーン・シモンズの強力なバックアップの元に、アルバム『THE RIGHT TO ROCK』をゴールドマウンテン・レコードより発表。

ワールドワイドデビューを飾るのだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

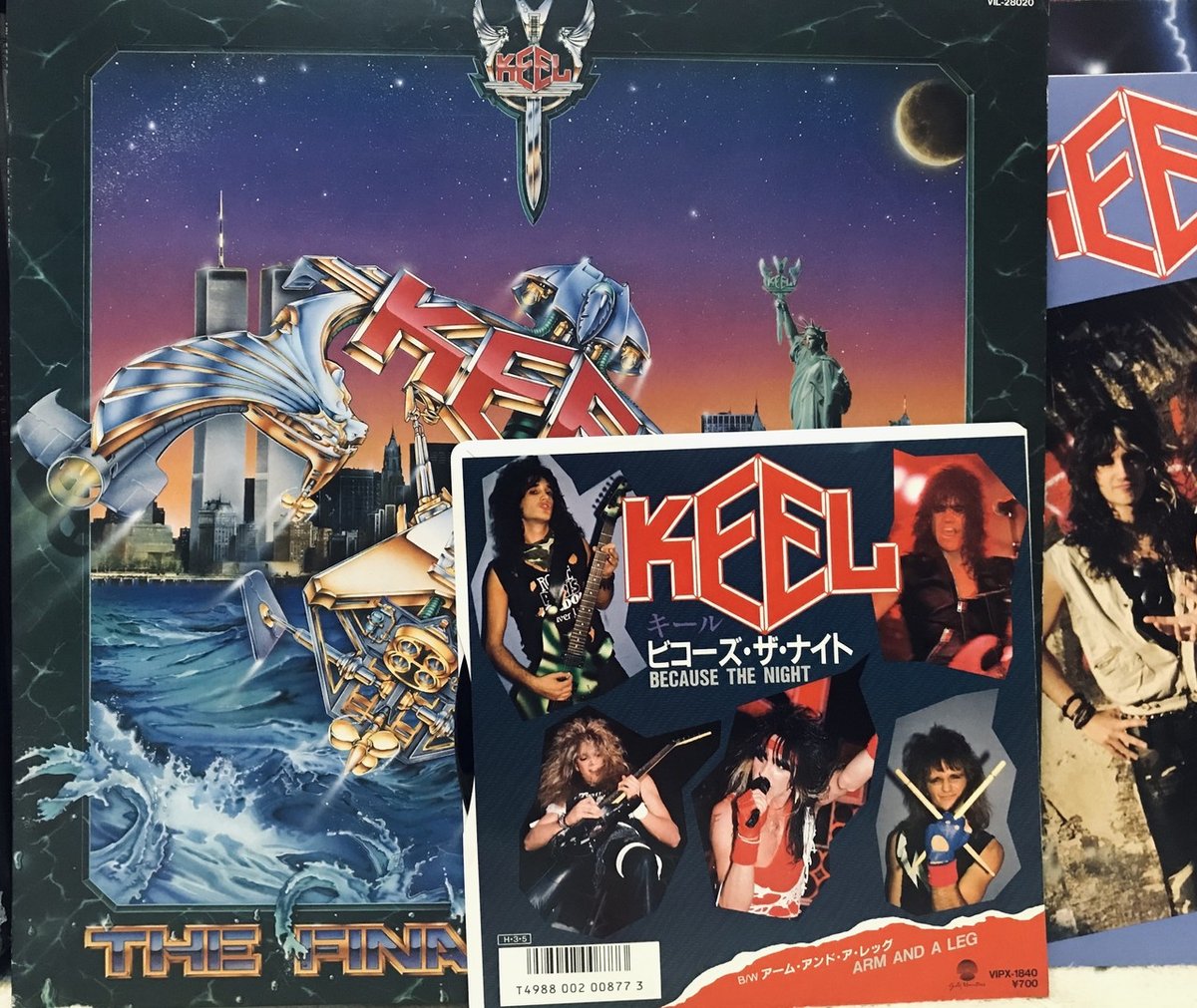

今回ご紹介するのは、1986年発表のアルバム

『THE FINAL FRONTER』からのシングルカット『BECAUSE THE NIGHT』だ。

もしかしてこのタイトルに『おや?』と思われた方は、かなりのニューヨーク・パンク通だ。

まさしくこの『BECAUSE THE NIGHT』は、ニューヨーク・アンダーグラウンドの女王・パティ・スミスの代表曲で、あのブルース・スプリングスティーンの作品だ。

ニューヨーク出身のロン・キールらしい選曲ではないか。

バンドはこの後にセルフタイトル・アルバムを発表するが、時代は1990年代の影が、LAの陽を遮り始めていた・・・

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1987年。僕は友人と組んだバンドで、KEELバージョンの『BECAUSE THE NIGHT』を演奏した。

僕はボーカル&ベース。

Young guitar誌にバンドスコアが載っていたのだ。

恐らく、北関東でKEELの『BECAUSE THE NIGHT』をカバーしていたのは僕達位だったと思う。

本当に良い曲だ。今もあの時を思い出す。

あのステージを・・・。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追記・『THE FINAL FRONTER』には一曲、実に美しいインストナンバーが収録されている。

『NIGHTFALL』。

今は亡きフィル・リノットへ捧げられた曲だ・・・

〜参考資料〜

ビクターレコード・プロモーションシート、

伊藤政則氏のアルバムライナーノーツ、BURRN!インタビュー、

ケラング!インタビューより。