【メモ】Susan Weinschenk,2012,『インタフェースデザインの心理学 』からポイントをピックアップ

002 対象のあらましをつかむのは中心視野より周辺視野の役目

人間には中心視野と周辺視野がある

周辺視野に入ったものを一瞥し、それによって得た情報に基づいて、概要をつかむ

周辺視野のほうが反応速度が速い。周辺視野の反応が速い遺伝子がサバンナで生き残れた

ポイント;周辺視野を意識して配置する

003 人はパターン認識でものを識別する

目の前にあるものを識別するとき、基本となる幾何立体(ジオン)を基準にしているらしい(アービング・ビーダーマン)

目から入ってきた情報は網膜で2次元化して知覚される。

ポイント;3次元のものより2次元を使う。

004 顔認識専門の脳領域がある

他の人の視線の先を見てしまう

生きているかは目で判断している

ポイント;人の顔を使うときは目線を有効に使う

007 人は手がかりを探す

アフォーダンス(ジェームス・ギブスン)

知覚可能なアフォーダンス(ドナルド・A・ノーマン)

ポイント;アフォーダンスに背かないよう意識する

008 人は視野の中の変化を見逃すことがある

必ずしも全部は見てくれない。状況や指示に影響される

視線追跡できるのは中心視野のみなので、視線追跡データは必ずしも「何を知覚したか」と関係しない。

ポイント;視線追跡データをデザイン上の決定要因にはしないこと

014 読むことと理解することは同じではない

可読性尺度は計算式が存在する※英文のばあい

206.835 - 1.015 (全単語数 / すべての文の数) - 84.6 (全音節数 / 全単語数)

ポイント;文章の難易度を読み手のレベルに合わせるべし

019 ワーキングメモリの限界

ワーキングメモリと感覚系からの入力量には逆の相関がある

ワーキングメモリの容量と学業成績は比例する ※ワーキングメモリの分量を試すような問題を出すことで知能を測れる

ポイント;ワーキングメモリにある情報を忘れてほしくないなら「じゃま」を排除する

020 一度に覚えられるのは4つだけ

「人が一度に記憶できる・処理できるのは7±2個」(ジョージAミラー)

「人は4個の事柄をワーキングメモリに貯められる。さらにチャンクにわけてグループ化することで、ワーキングメモリの利用量を圧縮できる」(アラン・バッドリー)

ポイント;チャンクに分けられるようにする

021 情報を覚えておくには、使うことが必要

何かを覚えてほしければ、繰り返す

スキーマを利用して覚えることで、長期記憶に保存しやすくなる

ポイント;ユーザーの持っているスキーマと一致させる

023 記憶は知的資源を大量に消費する

直近のもののほうが思い出しやすい(親近性効果)

最初よりも最後のほうのほうが思い出しやすい(接尾効果)

言葉よりも視覚のほうが思い出すのは容易

眠って夢を見ることで記憶する

ポイント;覚えてほしければ符号化し、邪魔せず、休ませ、最後に復唱する

028 心的な処理にはむずかしいものとやさしいものがある

心的資源の消耗が多い順 認知>知覚>運動

ボタンの適切な大きさを決めるための科学的な基準が存在する

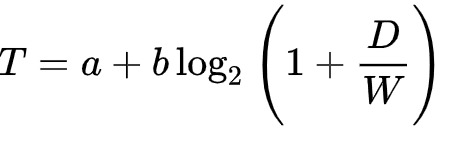

マンマシンインタフェースにおける人間の動作をモデル化したフィッツの法則

ポイント;視覚負荷や運動負荷よりも認知負荷を減らせ

033 人は物語を使って情報をうまく処理する

物語は人が情報処理するのを助け、物事の関係を伝えてくれる

明示的な因果関係が述べられていない場合も物語が因果関係を作り出す

物語はあらゆるコミュニケーションにおいて重要

ポイント;因果関係の飛躍を起こさせ、記憶を定着させたければ、物語を使おう

040以降は行動経済学のnudgeと近い要素

いいなと思ったら応援しよう!