ギターで始めるコード理論 - 基礎編 -

みなさんどうも。妖怪です。

コードについて私の知っている知識を共有できればと思います。

はじめに

まずお伝えしたいのが、理論があって音楽があるのではなく、音楽があって後から分析したのが理論ということです。

つまり、聴いて気持ち良ければなんでもOK。曲作りをするときは理論にとらわれないでください。実際自分も曲を作るときは理論が先に立つことは無いです。

じゃあなぜ理論を学ぶかというと、自分は再現性を作れるということが大きいと思っています。

コードについて知識があれば、なんかいいな…と思った雰囲気を再現できるようになります。コピーも少し楽になります。

そんな感じで、あったら少し楽できるのが知識です。音楽理論というほどちゃんとした話はせず、ギターがあればなんとなくコードがわかるようになるというところを目標にしたいと思います。

なお、筆者はすべて独学なので、内容が間違っていることは多くあると思います。指摘していただけたら嬉しいですし、コードに興味がある人のとっかかりとして読んでいただけたらと思います。

基本の7つの音

基本的に音楽は7つの音で構成されています。「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、(ド)」です。

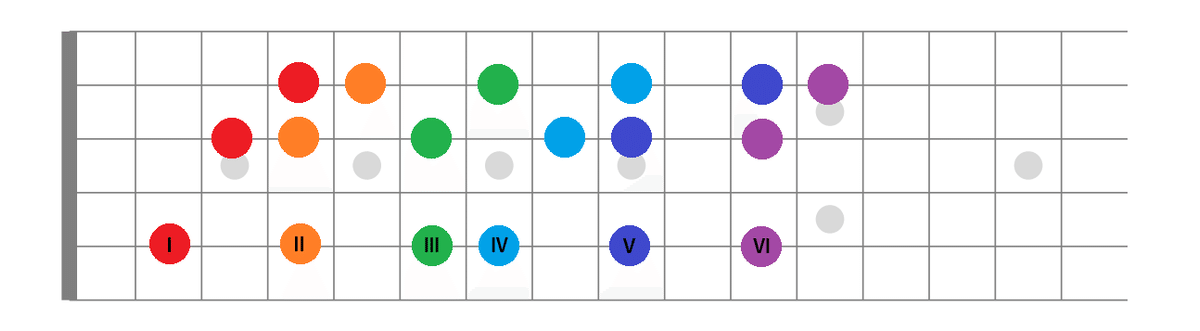

これをギターの指板で表すと下図になります。

基本一つ飛ばしですが、ミとファ、シとドだけが隣同士なのがポイントです。(フレットで隣の音を「半音」、一つ飛ばしの音を「全音」と言ったりします。3フレットの半音上の音は4フレットです。)

この並びはどの弦でも、どのフレットから始めても同じです。

実際一つの弦だけで弾くのはちょっと面倒なので、5・6弦を使って弾けるパターンを載せておきます。ドが6弦の場合は左、5弦の場合は右を使うと楽です。

さらにどの音とどの音が上下の位置にあるかを意識できると最高です。

このうちメインとなる音が「ド」です。この音をまずは探しましょう。

例えば天体観測でいうと5弦4フレットがドです。天体観測を流しながらこの音をドとして上図の音を弾いてみると、なんとなくしっくりくる感じがあるかと思います。

このメインの音を探すのはどうしても感覚になります。頑張ってください。慣れたらすぐわかります。

基本的に音楽は7つの音で構成されていると言いましたが、コードにとってとても重要な「ルート(コードの一番低い音)」も基本はこの7つの音のどれかです。

そして、どの音がルートかによって使われるコードはだいたい決まっています。

ただ、具体的にその話をする前に基本のコードとその押さえ方を覚えておきましょう。

【ちょっとわかってる人向け】

・ドレミファソラシドは階名です。

・マイナー調について今は考えないことにします。

・音と音にどれくらい差があるかは「度」という単位で表したりします。ただ、「完全」・「長」・「短」・「増」・「減」と色々ある上数え方もややこしいので触れません。

基本の3つのコード

基本のコードは①メジャーセブンス、②セブンス、③マイナーセブンスの3つです(怒られそうですが…)。

この3つ(×2つの押さえ方 = 6パターン)さえ覚えておけば、大体の曲のコードを取れます。

覚えておくと楽なので、6弦ルートと5弦ルートの2パターンを書いておきます。左が6弦ルートで右が5弦ルートです。

①メジャーセブンス

表記は「M7」です。(例:CM7、ⅣM7)

「△7」と書かれることもあります。

②セブンス

表記は「7」です。(例:C7、Ⅴ7)

③マイナーセブンス

表記は「m7」です。(例:Cm7、Ⅵm7)

「-7」と書かれることもあります。

【ちょっとわかってる人向け】

・あえてただのメジャーではなくM7を基本としました。理由は明確にセブンスと区別したかったからです。押さえ方的にもM7の方が楽なので。

・上記の押さえ方であれば、m7♭5もm7の押さえ方でいけます。

ダイアトニックコード

では実際に7つのルートと3つのコードの対応を確認しましょう。以下の通りです。

・ド … メジャーセブンス(M7)

・レ … マイナーセブンス(m7)

・ミ … マイナーセブンス(m7)

・ファ … メジャーセブンス(M7)

・ソ … セブンス(7)

・ラ … マイナーセブンス(m7)

・シ … (ここでは飛ばします)

曲を聴いて、メインの音を判別し、ルート(ベース音)が7つのどれかを特定したら、上の対応するコードを弾くだけで伴奏ができてしまいます…!!(まあ過言ではありますが…)

ここで、ドレミファソラシドだと今後ややこしくなるので「ド」→「Ⅰ」として数字に置き換えます。そうすると、以下の6つのコードとして表記することができます。

ⅠM7、Ⅱm7、Ⅲm7、ⅣM7、Ⅴ7、Ⅵm7

例えばⅠM7は「ルートがⅠ(ド)のメジャーセブンス」という意味になります。

この6つが音楽の基本のコードです。この6つで曲の大部分は構成されています。

そして、これらのコードは一番最初の「7つの音」だけで構成されています。ルートだけでなく構成音すべてです。こういうコードを「ダイアトニックコード」と呼びます。

下にルートの位置とそれに対応するコードの押さえ方を表した図を置いておきます。これと図2のルートの位置を覚えておいて、ルートに合わせて対応するコードを弾けるようになっておきましょう。

※メインの音が6弦2フレットの場合です。

※メインの音が5弦2フレットの場合です。

【ちょっとわかってる人向け】

・実は、シには「m7♭5(ハーフディミニッシュ)」というコードが対応します。ただ登場頻度が少ないのと複雑にしたくなかったので除外しました。

よくあるコード進行

おまけ程度によくある進行と好きな進行を書いておきます。こういう進行を覚えておくと、コピーするときに結構楽になります。

・ⅣM7→Ⅴ7→Ⅲm7→Ⅵm7

王道進行と呼ばれてるやつです。最初がⅡm7になってるパターンが結構好き。

・Ⅵm7→ⅣM7→Ⅴ7→ⅠM7

小室進行と呼ばれてるやつです。

・ⅠM7→ⅣM7(繰り返し)

インディーポップっぽいやつ。結局この2コードが一番良い。

・ⅠM7→Ⅲm7→ⅣM7

個人的に好きな進行。エモ進行と勝手に呼んでいる。emoかと言われるとそうでもない。

まとめ

以上で基礎編は終了です。これであなたはシンプルな曲であればコードをとって伴奏を弾けるようになりました。おめでとうございます。

重要なのは「7つの音」、「3つのコード」、そしてそれらの対応です。これらを覚えることが、コードを知る上で基礎になります。

ただ実際に曲のコードをとってみると、今までに書いたパターンに当てはまらないことが多くあると思います。この言わば「例外」のパターンが膨大にあり、それこそがコードの面白いところです。

この「例外」について理解するために、次の編では「ドミナント」について解説していきたいと思います。

続き↓