蝦夷の館跡、円空歩く。

前回の続き、円空の足取りを道南十二館"と、道南十二館以外の館跡から辿りたいと思います。

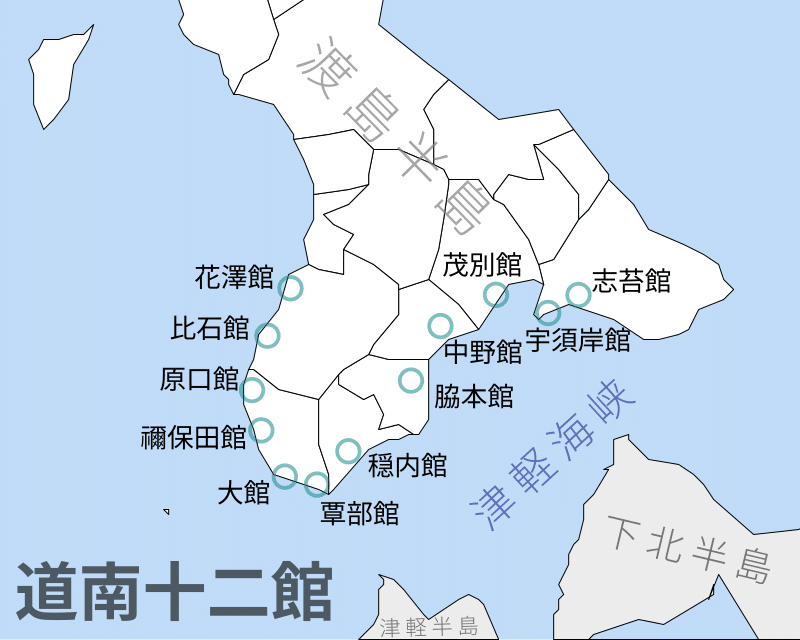

Wikipediaより

円空が蝦夷入りした松前の港があるのは、上図でいうと大館。

そこから、花澤館のある上ノ国までの軌跡を、今回のYouTubeでは纏めています。

上ノ国には、花澤館の他にも、勝山館、州崎館の計3つの館跡があります。

それは、松前藩の祖である武田信広が最初に拠点とした地だからです。

武田信広は、若狭国の守護大名の子でしたが、21歳で出奔。

1454年、蝦夷地へ渡り、既に花澤館を築いていた蠣崎季繁の婿養子となり、蠣崎姓となります。

1457年、アイヌの蜂起(コシャマインの戦い)で功を挙げ、州崎館を築き、しばらくの間過ごします。

1473年、この頃には広大な勝山館を築き、州崎館から移り住みます。

※1514年、2世光広が松前の大館に拠点を移し、150年経て円空が来た時には、福山館(松前城)で5世が松前藩主となった矢先でした。

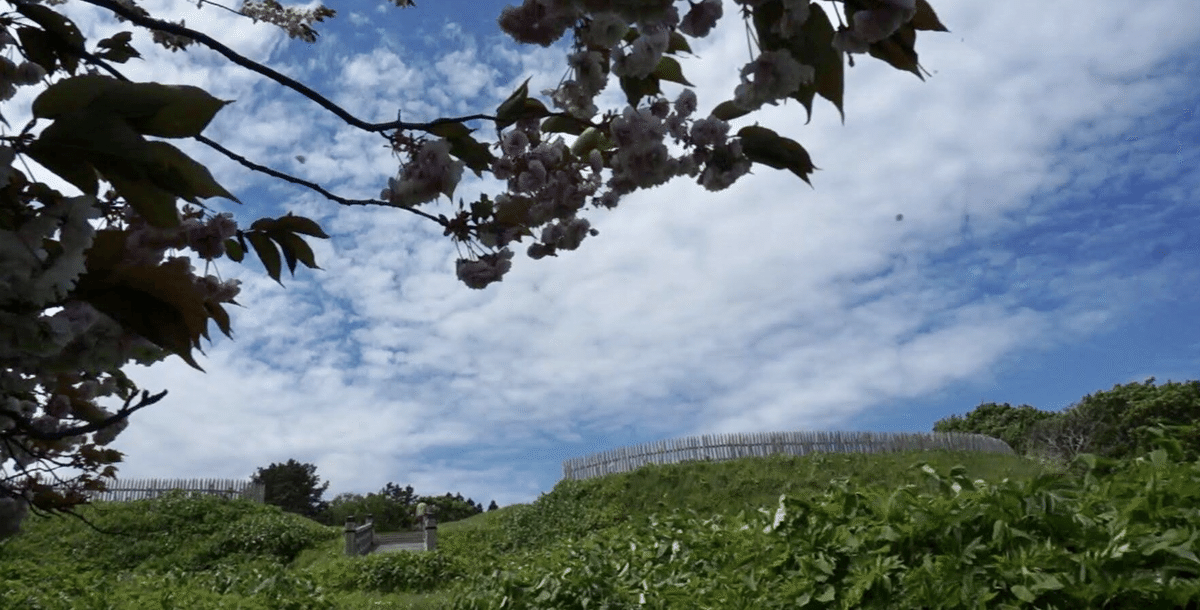

遊歩道も整備されています

麓には和人とアイヌの墓も!

天の川河口を確認したと想定

隣接して旧笹浪家の蔵には、

現在円空仏3体が展示

春、彗星見。西部上國太平山鳴動、天河海口成ㇾ陸。按、是皆不祥之兆也。

ここ上ノ国で「春に彗星が現れ、太平山は鳴動し、天の川河口が陸になり、これは全て不吉の兆し」と松前藩の記録に残るのは、円空が来る前年のことでした。

円空は天の川河口付近で、2体の仏像を彫っています。

その1体が、もう一つの館跡、州崎館にありました。

武田(蠣崎)信広は、その居館内に毘沙門堂を建てます。

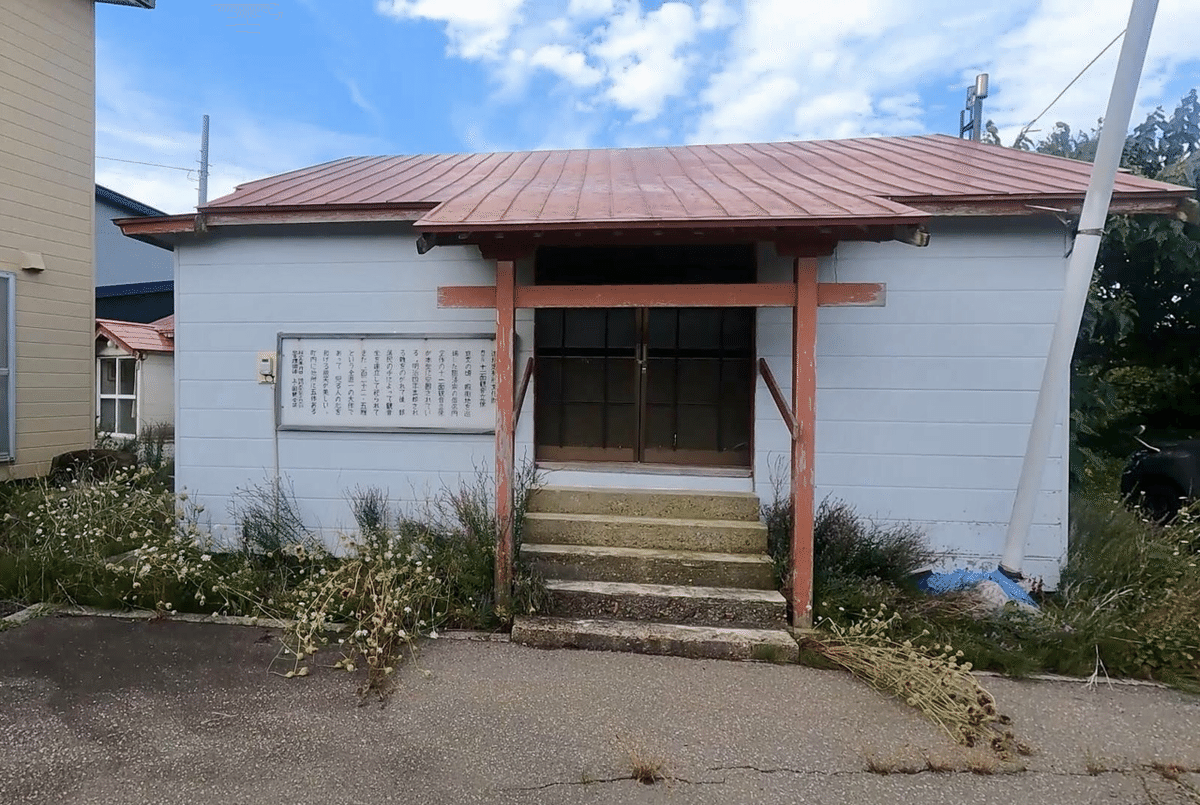

【由緒】

寛正3年(1462年)夏、武田信広が洲崎の館に旧称毘沙門天王社(毘沙門堂)を鎮祭し、円増院秀延が別当になった。創立の縁起は、先ず新羅之記録に現れた。

御神体となった毘沙門天像は、浜に流れついたという"古櫃の浜"という伝説に登場します。

伝説の古櫃浜?

偶然、発見

"洲崎館の西側の海の沖に、毎夜怪しい光が現れ、住民が怖がるので信広は、円増院秀延という僧にその正体を見届けさせる。漂着した古櫃を開けると黄金の毘沙門天王が現れた"

伝説に別当の名前があるとは、リアル!

しかも、その毘沙門天に円空は高さ74.7cmの坐像を奉納しています。

蝦夷で彫った坐像は、殆どが40〜50cm。例外の2体も60cm未満です。

このお堂は、明治4年に砂館神社と改称され拝殿の裏に鎮座しており、円空の像は神仏分離令の際に隠し、守られ現在は近くの北村地蔵庵におられます。

その裏側に・・・

かつての毘沙門堂

円空が、天の川河口付近で彫ったもう1体の仏像は、当初川沿いにあった山神社に祀られていました。

蝦夷で彫った立像3体(現存2体)の中の1体になります。

高さ146.6cmの十一面観音立像です。

この見たこともない大きな神像2体を、民衆は心の拠り所としただろうと想像できます。

この立像も神仏分離令で隠し、守られ、後に対岸に新設された観音堂(下写真)に安置され、令和3年まで女性達による観音講が続けられていました。

井上雄彦氏は、

この観音堂で

「目から水が出た」そうです

旧笹浪家住宅の蔵で

拝観できます

花澤館周辺には円空仏は発見されていないので、上ノ国の3つの館跡の軌跡は以上となります。

蝦夷に渡ってから円空は、松前で1体、上ノ国で2体を彫仏しましたが、その間の集落でも円空は3体彫っています。

その3体については、また次回。

最後までお付き合い頂きありがとうございます。🙇