【Web3】3つの言葉で分かる!「ブロックチェーン」概説

ブロックチェーンとは?を3行で!

1つ目の言葉 ブロック=「誰/何が」「いつ」「何をした」履歴の塊

2つ目の言葉 チェーン=ブロックが手を繋いでチェーン(鎖)を構成

3つ目の言葉 相互監視=みんなで監視し合うから改ざんがしにくい

目次

非中央集権、分散型台帳・・・・なんだそれ?

1つ目の言葉「ブロック」

2つ目の言葉「チェーン」

3つ目の言葉「相互監視」

まとめ

1.非中央集権、分散型台帳・・・・なんだそれ?

Web3を牽引するブロックチェーン技術!

ビットコイン暴落しまくってて草

弊社のソリューションはブロックチェーンを活用して改ざん不可なデータベースを構築可能です。

ブロックチェーンという言葉が世の中に出始めてはや数年。

個人的には先進技術の中でも特にワケのわからない技術だと個人的に思う。

でもWeb3の基盤技術だし、ビットコインで使われているし、様々なサービスがブロックチェーンで作られていたりするんでしょ?じゃあ取り敢えずGoogle検索あたりに”ブロックチェーンとは”なんて打ち込んでみてみるわけだ。

ブロックチェーン技術とは情報通信ネットワーク上にある端末同士を直接

接続して、取引記録を暗号技術を用いて分散的に処理・記録するデータベースの一種であり、「ビットコイン」等の仮想通貨に用いられている基盤技術である

https://www.soumu.go.jp

うん。分からん。

となるワケですよ。そりゃそうだ、だって概要説明なのに概要知っているのを前提に書いてあるんだもん。

そしてそのまま「よく分からないけど、なんか仮想通貨とかに使われている技術」という認識のまま多くの人が日々暮らしているのだと思う(個人の感想)。

この記事ではそんなよく分からんけど大事っぽいブロックチェーンについて3つの言葉に分解して解説をしたいと思う。

2.1つ目の言葉「ブロック」

すべての造語には意味がある。と思う。

であるならばブロックチェーンにも意味があるはずだ。

「ブロック」と「チェーン」である(小並感)

この2つを理解できればブロックチェーンをほとんど理解した、と言って差し支えないと考える(本記事ではもう1つあるけど)。

ならば「ブロック」とは何か。

「ブロック」とは「誰/何が」「いつ」「何をした」の履歴である

本当にこれだけ。

例を挙げるなら、下記のようなものがある

ー「筆者が」「2023年1月1日12時30分に」「この記事を作成した」

ー「A君がB君に」「2023年1月14日2時55分に」「10円振り込んだ」

ー「商品Aが」「2023年2月20日1時45分に」「倉庫Bに入庫した」

上記のような履歴情報を一塊のデータにして保存しておくのだ。

このような履歴データの塊をブロックと呼称しているだけ。

上記の例は仮想通貨をイメージしているが、口座の取引情報を履歴として

保存しているのがわかる。ここに例えば「Hissha.E」が取引をすると取引No.5が追加され、新しく取引No.1〜No.5を含んだ「ブロック」が生成されるというわけ。

3.2つ目の言葉「チェーン」

ぶっちゃけ「ブロック」までなら今までのデータベース、もっというとメモ帳とあまり変わらない。ブロックチェーンをブロックチェーンたらしめているもう一つの要素が「チェーン」である。

「チェーン」とはブロック同士を繋げた数珠繋ぎのデータである

さて、ブロック同士を繋げるとは一体なんのことか。

ここで先程無視していただいた「ハッシュ値、ハッシュ化」という考え方が出てくる。

ハッシュ化とは?なんのことはない。暗号化のようなものだ。

入力した文字を、とあるルールに則って特定のランダムな文字列にしてしまう技術があり、その結果生成された文字列のことをハッシュ値と呼んでいる。

多分自分でやってみた方が早いのでおすすめのサイトを紹介する。

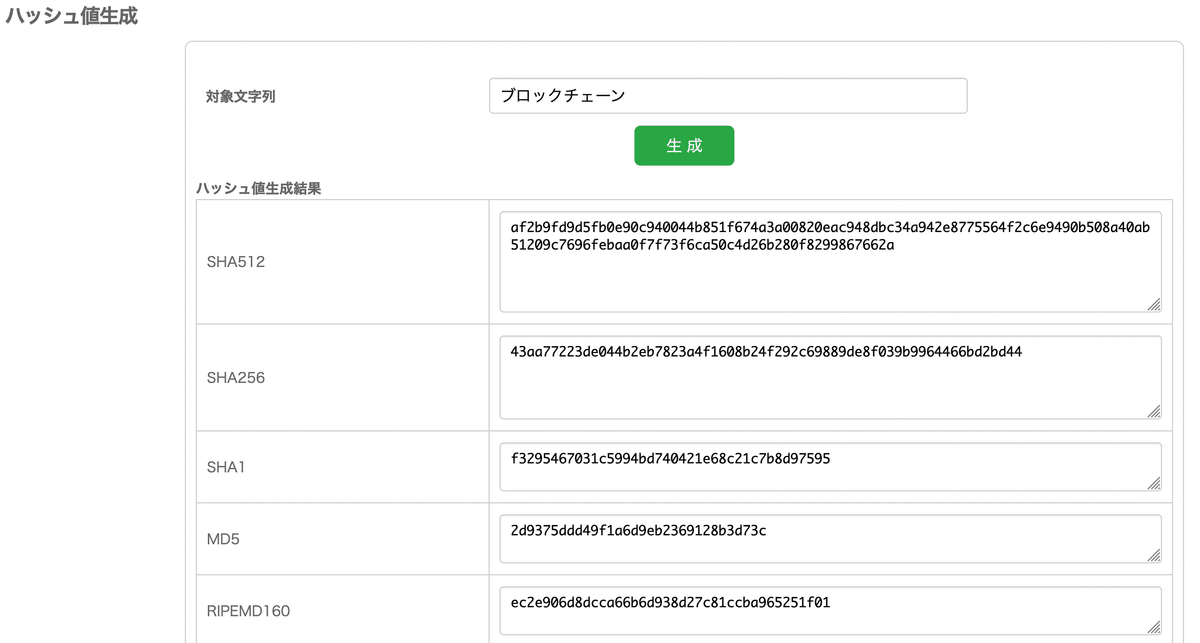

ここの「対象文字列」の欄に適当な文字を入れて「生成」をクリックすると、いくつかのアルゴリズム(変換ルース)に基づいてランダムな文字列に変換してくれる。これがハッシュ値である。

ハッシュ値を生成するのに必要なのは何も文字列だけではなく、データでも良い。ブロックチェーンの場合は、「ブロック」をハッシュ化して、ハッシュ値を生成しているのだ。

当然先程の暗号通貨取引の例だと、

取引No.1〜No.4までのデータをハッシュ化した場合と

次のブロックで取引No.1〜取引No.5までをハッシュ化した場合ではハッシュ値が異なってくる。これが「チェーン」を理解するための考え方である。じゃあ、結局「チェーン」って何?という話だが。

「チェーン」とは「ブロック」のハッシュ値を繋げていったデータの繋がりである。

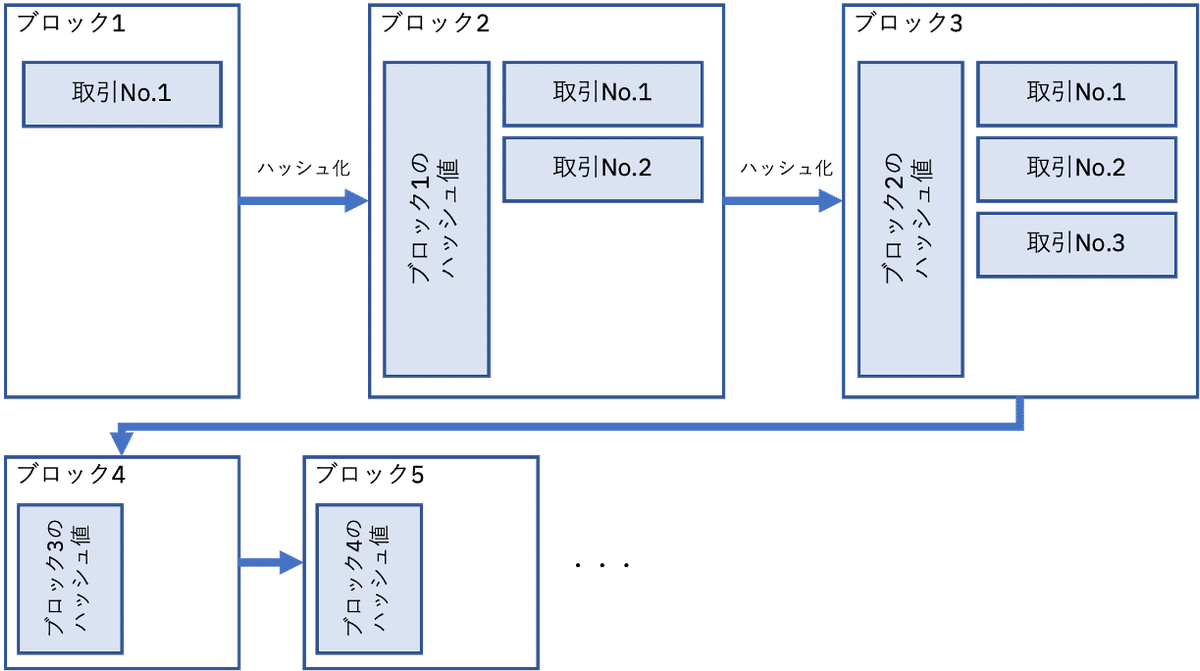

下記の図を見ていただきたい。

生成された「ブロック」のハッシュ値を次のブロックのデータに予め埋め込んでおく。これが「チェーン」の正体。

ブロック1のデータのハッシュ値はブロック2に埋め込まれ、ブロック2ではブロック1のハッシュ値ごと自分のデータ(取引No.1~No.2)をハッシュ化するのだ。

つまり、マトリョーシカのように前のブロックのハッシュ値を取り込んでいく様が鎖のように見えることから「チェーン」と呼ばれる。

「チェーン」を構成するメリットはひとえに改ざん防止にある。

ハッシュ値というものはほんの少しでもデータを書き換えてしまうと全く違った結果になるのが特徴。

例えばここで取引No.2の中身を違ったものにしてみたとしよう。

本当はYamada.AからTanaka.Bに10円振り込み、なのに

Yamada.AからTanaka.Bに100円振り込み、などに改竄。

そうなると何が起こるかというと、取引No.2のデータが変わるのでブロック2のハッシュ値も変わってしまう。すると、ブロック3に存在していた元のブロック2のハッシュ値を合わなくなり不整合が起きるため、改ざんが起きたことをチェーンの参加者が知ることになるわけだ。

4.3つ目の言葉「相互監視」

さて、ここまで「ブロック」と「チェーン」について学んできた。

ここで冒頭の例を思い出してほしい。「弊社のソリューションはブロックチェーンを活用して改ざん不可なデータベースを構築可能です」という言葉。これ、厳密に言うと嘘。

ブロックチェーンは「改ざん不可」ではない、「改ざん抑止」ができる仕組み。

だってブロックチェーンだろうと改ざんは簡単にできるんだもん。実際。

例えば管理者用のアカウントで入るとか、ログを書き換えちゃうとか。

でも先程の「チェーン」の仕組みがあるので、改ざん自体は検知されてしまう。じゃあ、「誰に」検知されるのか。と言う話。ここで登場するが「相互監視」と言う言葉。

ブロックチェーンの特性として、何か変更がある度に自動的にデータを他の全参加者に配信する。というものがある。

つまり「ブロック」が追加された「チェーン」を全員が同じものを保有しているわけだ。

例えば先程の例のように取引No.2でTanaka.Bさんが自分のチェーンに改ざんを行った場合、改ざんを行ったデータが全参加者に自動で配信されるため、他の全参加者がTanaka.Bさんが改ざんを行ったことを知るのである。

私はよくこの様をホワイトボードに例える。

取引情報を全てみんなが見える教室のホワイトボードに順番に書いていく。当然誰が、何を、いつ、書いたのかは明確だ。みんなでその人が描いている様をいているのだから。

悪意を持った誰かがホワイトボードの中身を変えるためには当然、ホワイトボードの前に立って、誰かの書いた内容を消して、新たに書き加える必要がある。

するとみんなこう言うだろう、「おいおい、何勝手に変えているんだよ」と。

データをみんなで「相互監視」し合うことによって、間接的に改ざんを防止する。これがブロックチェーンにおける改ざん抑止の仕組みである。

5.まとめ

ブロックチェーンとは

1.履歴情報=「ブロック」を

2.マトリョーシカのようにハッシュ値で繋げていき、「チェーン」を構成し

3.その「チェーン」をみんなで同じものを持って「相互監視」する

仕組みであることがお分かりいただけただろうか。

次回はブロックチェーンの実際の使われ方を見ながら、ブロックチェーンのユースケースやメリット、デメリットなどを解説していきたいと思う。

ご清聴ありがとうございました。