「ブリリアントカット」について

宝石紹介シリーズも第3弾となりました。

最初は、幅広い「ガーネット」を網羅的に紹介しました。続く第2弾は、アベンチュレッセンスを持つ宝石として2種類の「アベンチュリン」と「アベンチュリンガラス」を紹介しました。

そして今回は、石の紹介ではなく、”カット” の紹介をしてみたいと思います。

いつもは、私が所蔵するコレクションや商品の写真を使った紹介が主ですが、今回はダイヤモンドの設計のお話なので、シミュレーションソフトを使った図がメインとなります。

すみません!所蔵コレクションにダイヤモンドはこれしかないので…高いですね…ダイヤモンド…

さて、前置きはそこそこにして本題に入ります。

ダイヤモンドのカットについて、その歴史と、現在主流となっているブリリアントカットの数学的に導かれた美しさの秘訣を、前後半に分けて紹介します。

今回はその前半となる、ダイヤモンドカットの歴史編です。

ダイヤモンドが最初に文化として取り入れられたのは、紀元前3世紀頃のインドに遡ります。

当時のインドの宰相カウティリヤが記した『アルタシャーストラ』の中にその記録が残されています。産出する鉱山によって分類された6種類のダイヤモンドについて書かれていて、重く、打撃にも耐え、規則的な形をしており、金属よりも硬く、強い光を放つものが最高の品質であると書かれています。

ダイヤモンドの研磨技術の起源については正確には分かっていませんが、ご存じの通りダイヤモンドはとても硬度の高い宝石なため、カットは難しく、原石の形はそのままで表面の不純物を落とし表面をある程度平滑にする程度の加工でした。

インドのカットダイヤモンドについてはフランスの宝石商タヴェルニエの1665年の記録からわかります。16世紀以前のインドでは、原石の元の形を大事にしており、カットというよりは、研磨を使ってスポット(内包物)やグレイン(成長線)などの欠陥を取り除いたり隠したりするための加工でした。

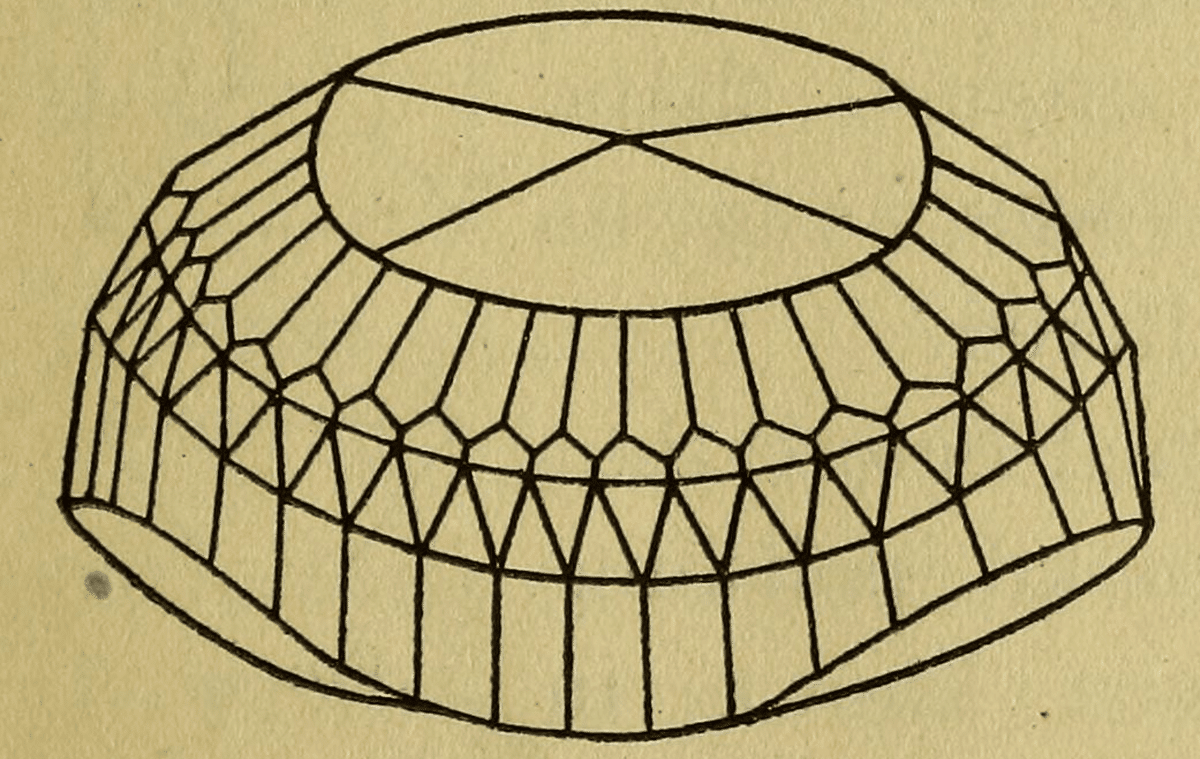

タヴェルニエの記録の中でも印象的なダイヤモンドは「グレート・ムガル」で、280ctの大型のものです。これは多面体のドーム状のカットで、当時の大型ダイヤモンドでは最も一般的なカットです。

他にも様々な形のカットがあったようですが、ほとんどは原石の形を変えずに表面をたくさんのファセットで覆うようなデザインでした。この時代のカットの考え方は石の大きさを減らすことなく表面を研磨することに重きを置いていたためです。このようなカットは総称として「ムガルカット」と呼ばれています。

ヨーロッパのダイヤモンドカット技術も14世紀以前のものはよくわかっていません。ブラジルなどで鉱脈を見つける以前のヨーロッパでは、状態の良いダイヤモンドの原石が手に入ることは稀であり、低品質のダイヤモンドをなんとか宝飾品にするためにダイヤモンド職人が研磨加工を施していました。

ダイヤモンドのカット技術が進歩を始めるのは15世紀からです。回転式の旋盤(当時は人力)が工具として用いられるようになったことと、宮廷でダイヤモンドの装飾品が流行したことがきっかけです。

元々はごく限られた王族や、宗教的な装飾品のみに使われていたダイヤモンドでしたが、1450年頃、フランスの王シャルル7世の宮廷で、公妾(王の愛人)アニェス・ソレルが身に着けていたファッションが流行し、ヨーロッパ中に広まっていったことで急速に需要が拡大しました。それまではダイヤモンドは権力と富の象徴として男性が身に着けるものでしたが、これ以降は女性も身に着けるようになっていったようです。

1476年頃、ブリュッヘの研磨職人ルドウィック・ヴァン・ベルケムがダイヤモンド粉末を使ってダイヤモンドを研磨する手法を開発したことで、研磨工程が劇的に改善されました。ダイヤモンドとダイヤモンドをこすり合わせることで、カットでは余分な部分を取り除いて、そのときに出てくる粉末を回収してさらに研磨に利用するという方法です。

また、カットのデザインに対称性の概念を導入したこともベルケムの功績としてはずせません。

ペンデロックやブリオレットなどのカットが代表的なデザインです。

しかし、これらのカットは原石の重量のロスが大きかったことと、後に出てくるカットに比べるとファイヤなどの光の効果が小さく、輝きが少ないため、廃れていきました。

16世紀半ばには、ローズカットが登場しました。重量のロスが小さく抑えられることと、輝きが比較的きれいなことで人気となって、100年くらい長く愛されることとなり、色々なデザインやプロポーションで応用されました。

ただ、このローズカットもファイヤを強くするためには薄くしなければならないのに、薄くすると石内部の光量が減るという欠点のために、後のブリリアントカットに取って代わられ廃れてしまいました。

17世紀半ばに入ると、ついにブリリアントカットの原型がうまれました。本題ですね。

初期のブリリアントカットはマザランカットと呼ばれる(ダブルカットブリリアントとも呼ばれる)デザインでした。

このカットはローズカットよりもはるかに輝きやファイヤが大きくとても美しく見えたことでしょう。

サポートいただけると幸いです。いただいたサポートは資料代などとして活動に利用させていただきます。