ペリドット -大地と宇宙のロマン-

●序文

不定期宝石紹介シリーズ 第5弾「ペリドット」編です。

今回紹介するのは、新緑のような生命力を感じさせるライトグリーンのペリドットです。

宝石としてはペリドットという名前が現在では一般的ですが、古くは鉱物名としてオリビンという名前が良く知られていました。和名は橄欖石(かんらんせき)といいます。どちらも、オリーヴの果実の色にちなんでいます。

ペリドットは地球に多く存在し、宇宙からも降ってくるということで、大地と空のロマンを感じさせてくれます。

人類との付き合いも長いため、名付けの歴史にもおもしろい行き違いがあります。

ありふれた石ひとつから地球と宇宙、人類の歴史について思いをはせてみてはいかがでしょうか。

● 基本情報

・モース硬度: 6.5 ~ 7 (宝石 その美と科学)

・屈折率: 1.653 ~ 1.689 (宝石 その美と科学)

・比重: 3.34 (宝石 その美と科学)

・結晶系: 斜方晶系

・劈開: 長軸(C軸)に平行に明瞭

・色: 黄緑色~緑色、褐色を帯びた緑色

・産地: ハワイ、ミャンマー、スリランカ、オーストラリア、中国、アメリカ アリゾナ州

● 化学的な特徴

ペリドットは、オリビンと呼ばれる化学式(Mg, Fe)2SiO4で表されるケイ酸塩鉱物の宝石としての名前です。マグネシウムと鉄を含んでいて、それぞれの含有比率で分類されるフォルステライトやファヤライトと同じ分類の石です。マグネシウム分が多いとフォルステライト、鉄分が多いとファヤライトとそれぞれ分類できます。

このような同じ結晶構造に異なる成分が好きな比率で入れ替わることができる結晶同士を難しい言葉で”連続固溶体”や”isomorphous(アイソモルファス)”などといいます。ペリドットの色味や屈折率などのこまかな違いはこのような成分的な違いによって生まれてくるものになります。マグネシウムの影響がつよいと黄緑色に近づき、鉄の影響が強いと褐色や黒色が強くでてきます。

一般的な岩石によく含まれている鉱物で、マグマが冷えて固まってできる火成岩に入り込んでいます。

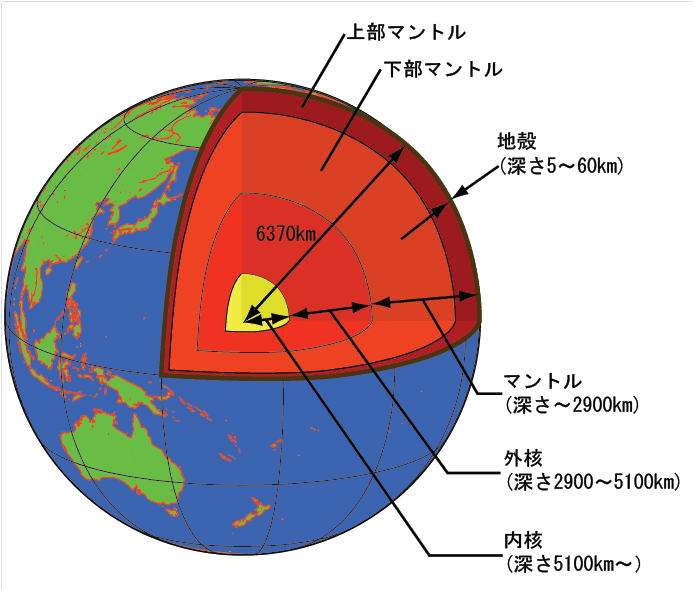

地球の内部のうち、私たちが立っている地殻から数十km~数百km地下にあるマントル上部という層はかんらん岩(主にオリビンでできた岩)の層だといわれています。ですから、地球の内部にはオリビンがたくさん眠っているんですよね。火山の噴火などのときに、そのマントル上部にあるかんらん岩の層を巻き込んで破壊しながらマグマが吹きあがって、オリビンが地上に出てくるというわけですね。

最も顕著な例としては、ハワイ島のグリーン・サンド・ビーチです。ここはハワイのマウナロア火山の噴火で地上に上がった大量のオリビンの欠片で埋め尽くされたビーチです。

● ペリドットの利用

ペリドットは宝石として古くから使われていました。紀元前1500年頃のエジプトではすでに宝飾品としての利用がはじまっていたとされています。

鉱物としてのオリビンは非常にありふれた鉱物なのですが、宝飾品として利用できる品質のものはその中でも少なく、重要な産地は限られています。

後の章でも触れますが、最も古典的な産地はアラビアの紅海に浮かぶセントジョン島です。エジプト文明などに輸出されていたそうです。中米カリブ海にも似た名前の島がありますが別モノなので注意!

サポートいただけると幸いです。いただいたサポートは資料代などとして活動に利用させていただきます。