日本酒の食中酒の正体

台風が上陸して、九州地方は記録的な大雨との予報が出ています。

大きな被害の無いよう、現地の人の無事を祈ります。

お酒のご紹介です。

あたごのまつ

宮城県大崎市に本社を構える新澤醸造店。創業は1873年。

「愛宕の松(あたごのまつ)」は創業当時から続く伝統銘柄です。

2000年には究極の食中酒を目指した「伯楽星」を発表。

現在の杜氏は渡部七海氏、2018年に当時22歳で全国最年少の女性杜氏として誕生、以後の酒造りにあたっています。

飲んでみましょう。

上立ち香はバナナ系のふんわり漂う香り。

口に含むと非常にシルキィな口当たり。

酸が顔を出す中間、高級アルコールの含み香とともに渋みが点在します。

後口は酸で〆。青いバナナの香りと少しの辛みを残し、余韻は比較的長めです。

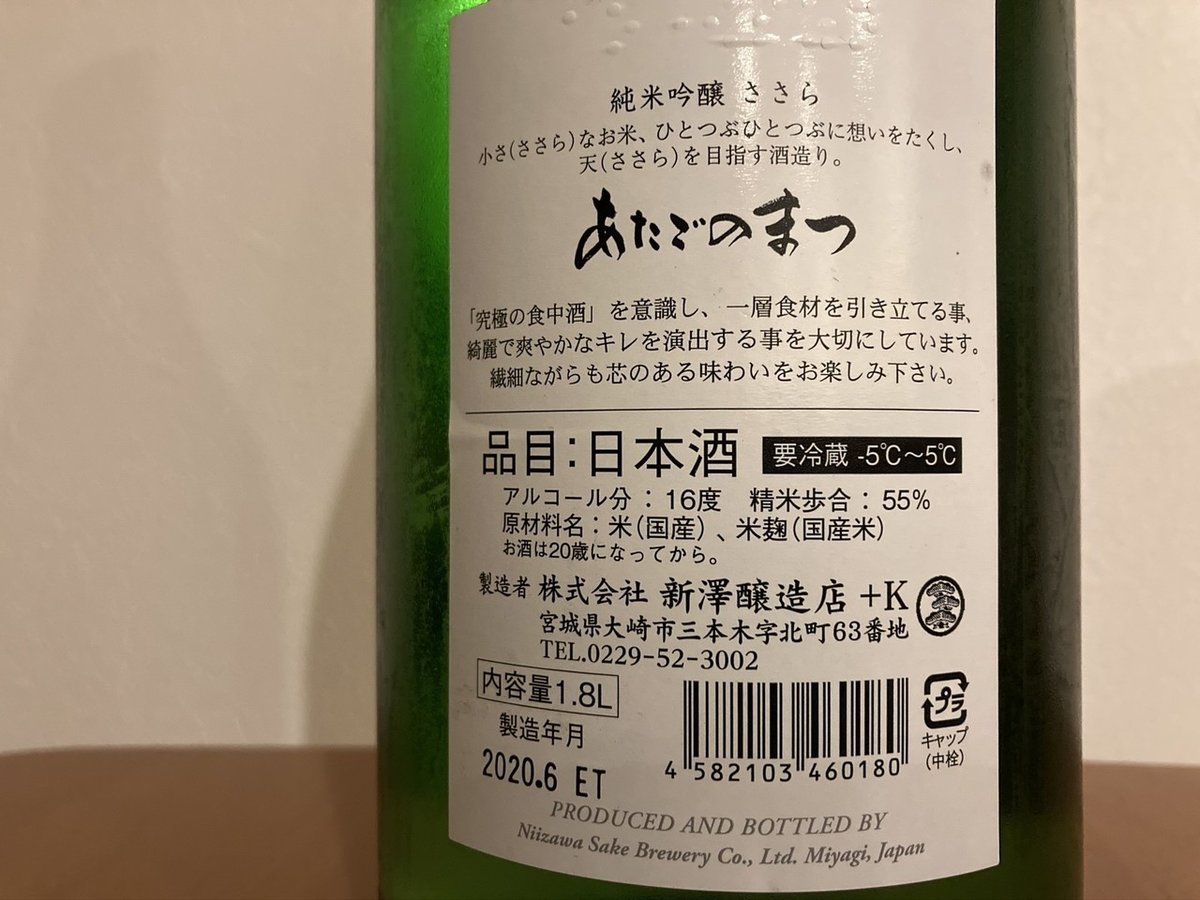

ラベル情報を記載しておきます。

純米吟醸 ささら

アルコール分:16度

精米歩合:55%

原材料名:米(国産)、米麹(国産米)

製造年月:2020.06

「究極の食中酒」を意識し、一層食材を引き立てる事、綺麗で爽やかなキレを演出することを大切にしています。

購入は北野エース。

価格は2,725円(税抜)でした。

・・・

食中酒という言葉があります。

日本酒で食中酒というと、食事をしながら飲むのに向いている酒という意味で使われることが多いと思います。

ということは、裏を返せば、食中酒ではない日本酒というのは、食事と一緒に飲むのに向いていない日本酒ということ。

なのですが、ここでふと立ち止まります。

私自身、日本酒を飲むときはだいたい何かしら食べながら飲むことが多く、本当に日本酒だけを飲む場合であっても、その日本酒が食事と一緒に飲むのに向いていないと思って単体で飲んでいることは皆無なのですね。

つまり、前述した、食事をしながら飲むのに向いている日本酒を食中酒というのなら、基本的に日本酒はすべて食中酒であろうと思うのです。

食中酒ではない日本酒というのは存在しないのだ、と。

ですがやはりおかしいのです。

日本酒において食中酒というカテゴリ・概念は明らかに存在するからです。「このお酒は食中向きだね」「食中酒として楽しむ」という表現は、日本酒において確実に存在している。

そして逆に、「これは単体でも楽しめるね」という評価をされた日本酒は、食中酒ではないという評価に基づいている。

このとき食中酒としてカテゴライズされる日本酒は、具体的にはどのような日本酒を指すのでしょうか?

日本酒における食中酒という言葉は、比較的新しい表現です。

過去20年ほどで登場してきたように思われます。

それ以前は日本酒を評価するのに食中酒とは言いませんでした。

なぜなら、日本酒は基本的にすべて食中酒だったからです。

日本の生活習慣の中で、日本酒は酒席・宴席で酒肴と合わせながら飲まれるのが一般的でした。

このとき酒肴として選ばれるものは塩辛だったりおひたしだったり刺身だったり(なんなら炙った烏賊で良いわけです)様々ですが、要はご飯のおかずになりうるものなら何でも良いとされていた。

ご飯を食べるとおかずが欲しくなるように、日本酒を飲むときはなにかアテが欲しい、というのが飲兵衛の総意だったと思います。

それが近年、従来の食べ合わせではうまくマッチしない日本酒が増えてきた。

フルーティな香りがあったり、果実感があったり、スパークリングだったり、塩辛やおひたしや刺身では、以前と同じように飲めない(誤解を恐れずに書けば、余韻がまとまらない・飲み疲れたりする)日本酒が多く造られるようになりました。

もちろん果実味たっぷりの日本酒に合う肴もあるのですが、従来のように何も考えず何にでも合うと思われた日本酒とは異なり、ペアリングが重要になっています。

そしてそういうお酒と区別するために、「この酒は食中酒ですよ」と(造り手が?売り手が?)言い出した。

つまり食中酒とは、もともと飲まれていた、何も考えず何にでも合う、ゆるゆる飲める日本酒を指す。

本来日本酒はすべて食中酒のはずなのに、近年のお洒落な日本酒の台頭が、わざわざ食中酒とそうでない(最近の)酒という形で分け隔てることになってしまったと考えます。

もともとは食前酒・食後酒と並んで、飲まれるシチュエーションを含んだ表現だった食中酒。

日本には食前酒・食後酒を楽しむ文化はもともとありません。

その中で日本酒に食中酒だけがカテゴリ追加されたのは、個人的には不自然な気もします。

しかもワインやブランデーを楽しむ状況での食中酒とは明らかに意味が異なるので、誤解を生じやすいと思います。

ですが日本語特有のあいまいさを許容する文化が、食中酒の表面だけを取って(意味と概念を変えて)当てはめ、そしてそれが(あいまいさをはらんだまま)浸透した。

日本酒が食中酒というカテゴリを持つのは、当然の帰結だったのかもしれません。

・・・

新澤醸造店のホームページの蔵の歴史を記載したページに、以下のような文言があります。

食前酒・食後酒という単語しかなかった時代に、どんな料理も引き立てるお酒を目指し生み出された「伯楽星」は“食中酒”のパイオニアであった。

言葉通りであれば、新澤醸造店が日本酒において「食中酒」という言葉を導入した元祖である、という風に読めます。

これが実際のところどうなのか?は調べていませんので私のほうではわかりませんが、今回ご紹介のお酒「あたごのまつ」が、前述した食中酒のカテゴリに入るお酒であることは間違いないと思います。

ただし、そもそも宮城県の日本酒は、軒並み食中酒なんです(一部、栗原市のほうで造られているお酒は異なるかもしれません)。

食事の邪魔をせず、主張は少ないけど食事をしながらゆるゆる飲むことを想定して造られたお酒が非常に多いと思います。

そういう中で、敢えて食中酒という言葉を導入したのは何故なのか……?

またしても新沢醸造店のホームページから引用しますが、

現在は“究極の食中酒”をコンセプトにし、国内国外問わず星付きのレストランでも多く使用されている。

この文章が、その結果を物語っていますよね。

食中酒というカテゴリが生まれるより前に、新澤醸造店が目指した食中酒とは、間違いなく世界を意識したものであっただろう、と思います。

日本酒の一カテゴリである「食中酒」とは、同じ言葉ではあるけれど、意味合いが少し異なっているのだろう、と感じます。

「食中酒」って燗にすると映えるお酒が多いのも特長だと思います。

最初こそ「あたごのまつ」を冷たい状態で飲んでいましたが、途中から燗に切り替えました。

ちょっとしたつまみを口にしながら、ぬるく温めたお酒。

これからの秋の夜長にピッタリのシチュエーションだと思います。

いいなと思ったら応援しよう!