日本人が生が好きな理由

2020年も4月に入りました。

新年度が始まり、新たな環境・新たな気持ちで意欲的に行動していきたいものですが、COVID-19の影響が大きく、どうしても気持ちが沈みがちです。

私としては、せめて日本酒に携わる人たちは、できる限り応援していこうと思っております。

お酒のご紹介です。

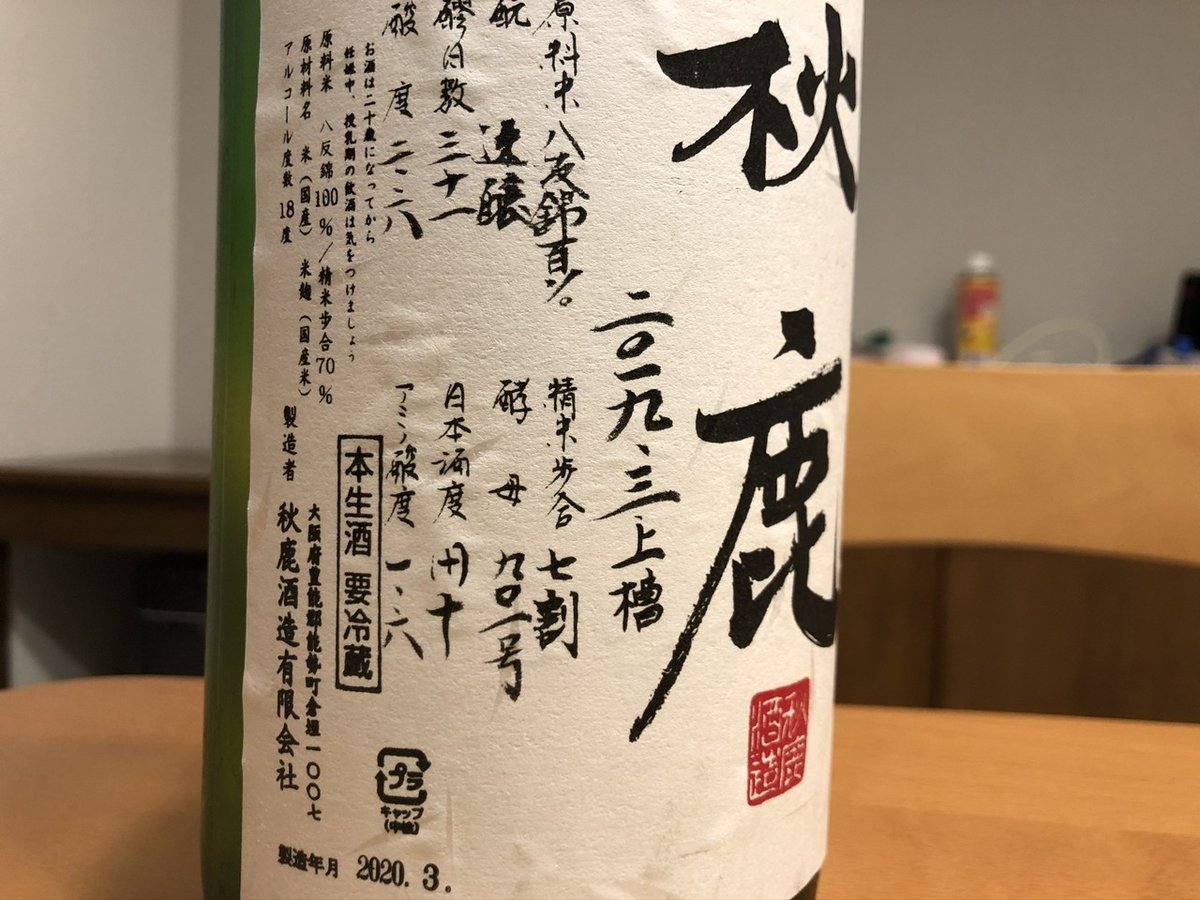

秋鹿(あきしか)

大阪府豊能郡能勢町にある秋鹿酒造は創業1886年。

この蔵で作られるお酒は全量純米酒です。米作りから醸造まで一貫して手掛けています。

飲んでみましょう。

上立ち香はふくよかな穀物の香り。

口に含むとピリッとしたガスが舌先に感じられます。ちょっと遅れて甘みと酸味。

とろみのある中間。ガスの刺激とボリュームのある旨みが平坦な丘を作ります。含み香は高級アルコールと落花生。喉手前に苦みを少し。

ガスと酸がまとまってキレます。余韻は意外にも短め。

ラベル情報を記載しておきます。

仕込第42号

槽搾直汲

原料米:八反錦100%

精米歩合:70%

アルコール分:18度

酛:速醸

酵母:901号

醪日数:31日

日本酒度:+10

酸度:2.8

アミノ酸度:1.6

上槽:2019年3月

製造年月:2020年3月

スペックがいろいろと書いてありますが、少なくとも私が飲んだ限りまるで当てになりません。アルコール分は18度も感じられずスッキリしていて、1年寝ているとは思えないほどピチピチで、日本酒度もこんなに高く感じません。

生酒・直汲みのポテンシャルを秋鹿が出したらどうなるか?の答えがここにあるような気がします。

・・・

日本人は、生が好き。

もともと生食文化が根付いている和食ですが、世界を見渡しても日本ほど生食に抵抗のない国はほかにありません。なぜ日本人は生が好きなのでしょうか?

この謎を解くために、生食についての歴史を解説してみたいと思います。

実は生食の発祥は日本ではなく、隣の大国・中国であると考えられています。前漢の時代に編纂された礼記には、膾(なます・生の魚肉や野菜を酢に浸した保存食)として生食文化があったことが記されています。

膾は中国から朝鮮半島に渡り、さらに日本に伝来しました。

日本では8世紀ごろ、日本書紀に蛤を膾にして天皇に奉ったという記載があります。また、生・鮮という字は膾と同じ意味であり、昔の生魚・鮮魚は酢漬けの魚介であったと考えられます。

そして日本では江戸時代まで、膾はメインディッシュの役割として発展していきました。

室町期以降、膾をより発展させた料理として、切り方を洗練させ煎り酒(のちに醤油)で和えて食べるようになります(刺身)。

そして18世紀には鮨が登場、ヅケにした刺身を酢飯に乗せて食べる文化が生まれました。

また活〆技術の登場により、鮮魚の腐敗を抑制する方法も発展。

より鮮度の良いものを、より生に近い状態で食べられるようにする。

そこに日本文化の思想が垣間見えます。極力手を加えず、純粋であり自然であるものを尊ぶような、そんな思想が生食から透けて見えます。

そして決定的なのが、戦後の高度成長期。

三種の神器の一つ「冷蔵庫」の登場です。冷蔵庫によって、一般家庭でも生食が可能になりました。かつては外食でしかほぼ不可能だった生食が、冷蔵庫によって家庭でも可能になる。ここに「生」への強いこだわりが生まれたのではないか。

つまり、なぜ日本人は生が好きなのかといえば、もともと日本文化的な素養はあったが、冷蔵庫がその欲望を具現化したと言えるのではないか。

生野菜、生醤油、生菓子、生卵、生ビール、そして生酒。

熱処理をしていない、そして熟成していない、酢や塩などの添加(保存のため)をしていない、そういったものを食べることは、冷蔵庫が無ければ不可能です。

冷蔵庫が憧れの象徴として君臨したのは、日本文化の思想が具体化する非常に贅沢な家電だったからと言える。そして、できるだけありのままのものをそのままいただくのが日本人にとっての贅沢になったのではないか、そう思うのです。

一方、膾発祥の地・中国では16世紀ごろ、李時珍著の本草綱目という書物で「肉や魚を生で食べることは、人体に悪影響を及ぼす」と記載されます。宋代には疫病が流行ったこともあり、調理には必ず火を通し、しっかり味付けするようになりました。これが現在の中華料理でも受け継がれています。

・・・

秋鹿……

飲むたびに、すごい酒を造るなあと感動します。

完全純米蔵の、生酒・槽搾り・直汲み。

酒が生きているのを実感します。

徹底した美学を感じます。

すごいなあ……

いいなと思ったら応援しよう!