【経営をするように生きる】ポーターの競争の戦略を人生に活かす

表題の割には非常に簡単な話です。

一言で言えば、自分のおかれた競争環境を現在と未来において把握・想定しながら差別化しましょう、ということです。

ただ、常に意識をしていることで人生の選択に有利に活かせそうなので記載することにします。ポーターの競争の戦略は奥が深いですが、人生に活用する場合には非常にシンプルな要素だけで十分です。

経営をするように生きる

人生100年時代で長く働く必要があり、かつVUCAで変化が早い時代なので、必然的にマルチステージ(いろいろな仕事や人生のステージを1つの人生で経験する)人生になることがほぼ間違いない流れになっています。

そのような中で、人生も会社の経営も似たようなものだな、ということで「経営をするように生きる」ことを題材に執筆をしています。

経営をするように生きるのであれば、経営理論も人生に活かせるのではない

かと考えた試みの一つです。

あまり難しいことには触れない(パレートの法則)

経営理論は経営において活用するためには、複雑なことまで理解をして実践をしなければ役に立たないことが多いですが、人生において活かす上ではそのエッセンスだけを知っておくだけでかなり活かせるものになります。

パレートの法則(80:20の法則)と言われるように、世の中のだいたいのことは、80%の効果を20%程度の内容でカバーできるといいます。以下の図を参考ください。

特に人生に活かすだけならば、20%もいらないポイントを活かすだけでも大きな効果が出せそうです。

ポーターの競争の戦略と5フォース分析

ポーターの競争の戦略は、5フォース(ファイブフォース)分析で説明されることが多いです。

5フォース分析について簡単に見てみましょう。

5フォース分析は、経営においては対象の企業が属する業界・環境の競争の度合を把握するためのものです。

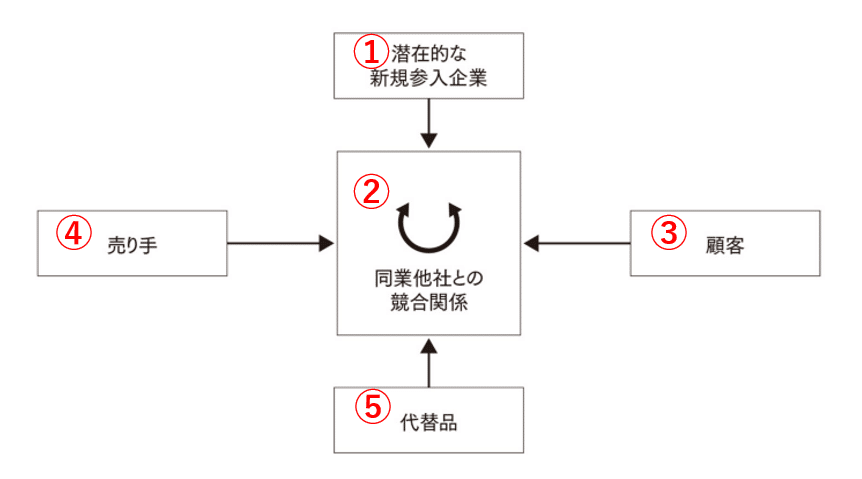

以下の図にあるように、以下の5つのフォース(脅威)を把握するフレームワークです。

①潜在的な新規参入企業・・・その業界における参入障壁が低いか。新規参入者が入ってきやすい状態だと競争は激しくなる。

②競争関係・・・同業他社の業界内での競合関係は厳しいか。当然ながら同業者が多く差別化があまりなされていなければ価格競争が厳しくなる。

③顧客の交渉力・・・顧客が自社の商品サービスから他社のものに乗り換えやすいか、その他特定の顧客に依存しているなど顧客の交渉力が強い場合には収益性が低下する。

④売り手の交渉力・・・自社が売り手(仕入先や外注など)を選べない立場にいる場合には仕入先などの交渉力が強くなり収益性は低下する。

⑤代替品の存在・・・PCにとってのスマホなどの代替品が豊富な産業ほど、それらの代替機能に乗り換えられるため収益性が低下する。

これら5つのフォースをチェックリストのようにしながら確認することによって、今の経営における戦略的なポジショニング(Strategic Positioning:SP)を把握します。

このポジショニングを把握する理由としては、この世の中には儲かる産業と儲からない産業があり、自社が属している産業におけるポジショニング(SP)の状況はどうか、ということを理解するためです。

上記5つのフォースがそれぞれに厳しい状況だと、「完全競争」に近い状態となり、いくら頑張っても儲かりません。

「完全競争」にはいくつかの条件があります。そのうちの3つを挙げると

①市場に無数の企業がいて、どの企業も市場価格に影響を与えられない

②その市場への新規参入障壁(コスト)がない。撤退障壁もない

③各企業が提供する商品サービスが、他の企業と同質で差別化されていない

一方で、5つのフォースが緩い状況だと、「独占や寡占」に近い状態となり儲かりやすい状況と言えます。

自社の商品サービスにおける競争環境が緩やか(差別化がされている、またはほかのプレーヤーがいない状態であるならば)、ピータードラッカーの言う企業の目的の一つである、

「①その企業の特有の使命を果たす」・・・がやりやすいことになります。

以下の図にあるように、5フォース分析などで外部の競争環境を分析することで自社の状況が、完全競争と完全独占のどのあたりに存在するのか、を把握することができます。

完全競争から離れるために

5フォースは、自社の競争環境を把握するためのものであることを述べてきました。

もちろん、競争の戦略においては、この競争環境を踏まえてどのような戦略的な打ち手があるか、も示されています。

高い超過利潤を得たい企業に重要な戦略は、自社の特性を他社に似せない=差別化を図る ことになります。差別化によっていかに完全競争から乖離させるか、がポイントになります。(とても当たり前の話ではありますが)

その方向性として、ざっくり言えば

①コスト主導戦略

②差別化戦略

の2つが挙げられます。

コスト主導戦略は、規模の経済を活かして競合他社よりも安く商品サービスを生み出し同質以上の商品サービスを安価に提供できるようにしてシェアの拡大を図ったり利益率を高める方法です。

差別化戦略は他社と異なる商品・サービスの提供を追求する戦略です。

この場合の差別化とは、顧客が求める要素において差別化をすることが大切です。この点については、別途マーケティングの記事などで記載したいと思います。

ここからの具体論などは、人生に活かすという観点から一旦割愛します。

ポーターの競争の戦略を人生に活かすために

簡単にポーターの競争の戦略のエッセンスを述べてきました。(というには恥ずかしいくらい浅い内容ですが、それはパレートの法則ということでご容赦ください。)

では、人生に活かすためのポイントはなんでしょうか。いくつかの問いから考えてみましょう。

「・今の自分自身の仕事が完全競争に近い状態になっていないか。」

私自身、就職氷河期でかなり厳しい社会人のスタートを過ごしました。残念ながら、人生においての競争環境については自分だけでは選べないマクロな環境というものがあります。

一方で、ある程度の人生の経験を積んできた方にとっては、その仕事や、その仕事によって積み上げられる経験や強みを持っている競合他者が多いかどうか、また、その仕事に就くことが簡単かどうか(参入障壁)などによって、現状把握することが必要です。

また、特に重要なのは「顧客との交渉力」です。顧客とは、まさにビジネスパーソンであれば、今働いている会社です。

会社にとっての自分が代替可能な存在なのかどうか。冷静に現状を把握することが必要です。

また、もう一つの方法としては、転職はしないものの転職活動をすることによって自分の客観的な市場価値を知ることです。自分としてはかなり頑張っているつもりでも今の待遇が悪く、そして転職活動においても市場価値が低いということは、今の自分がいる環境の競争環境が悪いことを示しています。

「・現在の競争度合いを緩和するために必要なことは何か。」

では、現状の競争環境を緩和するために自分にできることはなんでしょうか。

企業経営のようにコスト主導戦略はとれないでしょう。(場合によっては、今後chatGPTのようなAIを活用しながら、個人の生産量を格段に向上させてコスト主導戦略をとる個人も出てくるかもしれませんが)

やはり、差別化戦略をどのように進めていくか、ということになるでしょう。リスキリングについても、そのような軸で考えていく必要があるでしょう。

ITやAIの専門家には付け焼刃のリスキリングでは到達できないでしょう。いずれ競争領域ではなくなる領域の一般的に言われているスキルを皆と同様に身につけたところで差別化になるのか、ということを冷静に考える必要があるでしょう。

「・将来(5年後、10年後など)における自分の仕事の競争環境はどうなっているか。」

「・将来(5年後、10年後など)における自分の仕事の競争環境を緩和するために今できる差別化は何か」

上記のように、現状把握だけでなく、将来を見据えて考えると今の行動が変わってくることでしょう。

差別化をするためには時間を要することが多いです。そして、今の差別化を図るための行動が、将来の差別化につながるかということを考える必要があります。

未来は読みづらいですが、仮説を立てて考えていきたいですね。

こんな感じで、少しづつ経営理論と人生をつなげたり、いろいろと「経営をするように生きる」ことについて書いていきたいと思います。