【EVENT REPORT】12月10日SOCIAL GOOD DAY2022座談会に学生が登壇しました!

みなさんこんにちは。インターン生のみぞです。

12月9〜10日にSOCIAL GOOD DAY2022イベントが QUESTIONにて開催されました。「SOCIAL GOOD DAY2022」とは、参加者の皆さんに"人にやさしい、地球にやさしい"ソーシャル・グッドなコト・モノ・ヒトとの出会いや体験を提供する場として開催されたイベントです。QUESTION 1Fではマルシェ、4Fではトークイベント、7Fではワークショップ、8Fではフードを楽しめる&体験できるイベントとなりました。

今回はその中でも、12月10日に行われた座談会「今更聞けない!でもわからない!「ソーシャル」の意味を学生と学ぶ」にて、学生がゲストスピーカーとして登壇した際の様子をお届けします。

◯登壇者紹介

▼同志社大学商学部 4回生 三谷翔氏

▼京都大学経営管理大学院 2回生 陳品渝氏

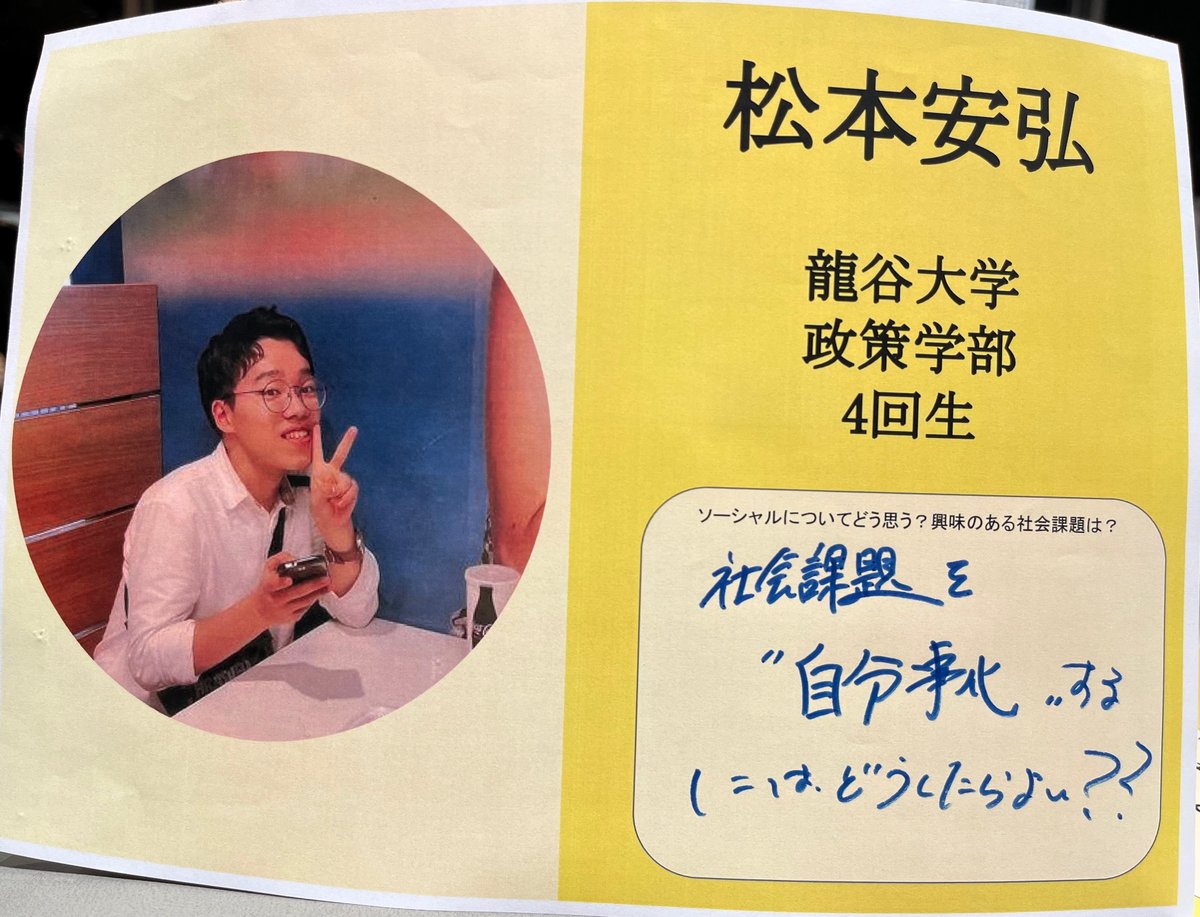

▼龍谷大学政策学部 4回生 松本安弘氏

▼京都芸術大学デザイン学科 3回生 太田菜那氏

▼一般社団法人ソーシャル企業認証機構 石井規雄氏

普段からStudents Labを利用している4名の学生と一般社団法人ソーシャル企業認証機構 石井規雄氏が「ソーシャル」について話し合いました。

ソーシャル企業認証(S認証)についてはこちらをご覧ください。

1時間に及ぶトークセッションには多くの方にご参加いただき、とても濃く・深く「ソーシャル」について、または学生の疑問について対話が行われました。

全ての内容をこのレポートでご紹介することはできませんが、座談会のハイライトをお届けします!ボリューミーなレポートとなりますが、ぜひ最後までお読みください👀

◯松本さん「人を動かすのに必要なことは?」

まずは学生の松本さんから石井さんに質問が投げかけられました。松本さんはグローカルセンターが関わる学生プロジェクトのリーダーとしても活躍されています。

松本さんがリーダーを務めるプロジェクトのnote(活動レポート)はこちらからご覧いただけます。

🟠:学生

🔵:石井さん

🟠松本さん:ソーシャルについて、「社会課題をどう自分事化するか」というのが大きなポイントだと思います。グローカルと関わるなかで、また、大学等での研究のなかで、社会課題をデータ(数値)として扱う機会が多いです。消費者や企業にとってはそういった数字が大事だと考えています。でも、数字だけじゃ人は動かないですよね。石井さんは、人を動かすために数字以外に必要な要素はなんだと思いますか?相手に感動してもらえるような良いストーリー、焦らせるような危機感を煽ること……それとも別のなにかでしょうか?

🔵石井さん:早速難しい質問ですね。やはり、「今すぐ誰かの行動を変えたい!」というのなら「こうしないとこうなってしまう」というリスクを提示するなどの危機感を煽るのが手っ取り早いと思います。ですがこのような、相手をYESと言わざるを得ない状態にするという手段は「瞬間」のパワーを生み出すことはできても「継続」的な力にはならないですし、相手からの信頼も得づらいですよね。だから私は、誰かのための課題を解決すること・お節介を焼くことが大事だと考えています。誰かのために何かをしてきたこと、小さなことの積み重ねで結果が変わっていき、お互いの信頼が生まれる……そうやって一歩違う行動に変わっていくのではないでしょうか。「ソーシャル」とは別のものですが、「社会課題解決」についても、自分の信念・方針に共感してくれる人(共感者)を作って、自分の取り組みをいろんな人に広く知ってもらうことが第一歩です。あなたがいるならやってみよう、と思える関係性作りが大切だと思います。

🟠松本さん:社会課題解決に関連して、今は貧困問題に興味があります。気づいたきっかけは、学生の貧困という言葉に「自分も他人事ではない」と思うようになったことです。そんな自分の疑問・モヤモヤを拾ってくれる人(共感者)が身の回りにいたからこそ今に繋がっているのだと感じましたし、そういった環境も大切だと思いました。

◯三谷さん「石井さんが実際に取り組んでいるソーシャルなことは?」

先ほどの松本さんと石井さんの話をもとに、三谷さん(グローカルセンターのインターン生)から対話を深める質問が投げかけられました。

🟠三谷さん:「まずは知ってもらう・共感してもらう」という言葉に納得しました。一つ気になるのですが、石井さん自身が実際に取り組んでいる、社会課題解決やソーシャルに関連した身近なアクションはありますか?個人で行っていること、企業・会社で行っていることなどを教えてほしいです。

🔵石井さん:全然高尚なことではないのですが、個人として意識して行動しているのは「手前取り」(お店に陳列されている商品を賞味期限の近い手前のものから取ること)です。今までの生活の中で、食品を食べきれずに捨ててしまうことも多くありました。ですが自分で意識的に手前取りをすると、食品ロスに貢献しているという意識が芽生えます。そうすると、余計なものは買わずに必要な分だけ買うという習慣が身について、環境にはもちろん、家計にも優しい消費になると思います。また、仕事に関してのソーシャルなアクションは、他の人に「素敵ですね」と言ってもらえるようなこと意識して行っています。S認証を取ってもらった企業、取ろうと頑張ってる企業、S認証に興味ある人などなど……そんな人々が行動を起こせるようにいろんな人とお話をしていく、そして自分の行動も変えていくことが、結果的に社会課題解決やソーシャルにつながっていくのではないでしょうか。

🟠三谷さん:なるほど。「素敵ですね」と言ってもらえる、という考え方は面白いですね。では、石井さん自身が素敵だなと思う具体的な取り組みは何かありますか?

🔵石井さん:私は今このように話をしようとする学生がいること、土曜日にわざわざこのイベントを聴きに来てくださっていること自体が素敵な取り組みだと感じています。誰かが行動しようという意識、その行動をキャッチしていこうというやさしさ……その集合体がより良い結果につながると思いますし、それがソーシャルということなのだと思います。

🟠三谷さん:ソーシャルって結構身近なものということを改めて気づけました。

◯陳さん「日本人同士の距離感って遠いですよね」

続いては陳さんからの質問です。陳さんは台湾から京都に来た留学生で、現在は経営について大学院で学んでいます。

🟠陳さん:台湾人として日本に来て、幸せな生活を送ることができています。ですが、日本人と日本人の距離感が遠いと感じています。人と人、企業と顧客の関係は大切ですよね。人との距離感を縮めるために石井さんのおすすめの方法はありますか?

🔵石井さん:人との距離というものは、「奥ゆかしさ」「相手を慮る」という言葉の通り、日本人は「まず相手のことを考える」ところからスタートする場合が多いと思います。そうすると、必然的に距離は遠くなりますが、それは優しさの一種だと思いますし、距離が遠いことは決してダメなことではないと思います。ただ、それでも意思疎通がうまくいかなければ行動を変えなければいけませんよね。例えば、「私はこんなにやっているのに、どうして誰も気づいてくれないの」と見返りを求めて憤ることは独りよがりになってしまいます。これはソーシャルなコミュニケーションではありませんよね。ところで、人との距離があることそのものに課題を感じるのには、陳さんなりの理由があるはずですよね。台湾の距離感と日本の距離感が違うと思ったきっかけがありますか?

🟠陳さん:日本人と話すとき「本音と建前」をとても意識しています。

🔵石井さん:そうですね。日本人は自分を守るために建前を使ったり、本音を隠すために建前を使ったりします。ですが本質は、「本音を伝えると伝わらない(不快にさせてしまうかもしれない)から、自分のことを伝えるためにあえて建前を使っている」のではないでしょうか。これは、コミュニケーションのありようの話に繋がると思います。直接的な言葉が苦手な人、建前ではなくはっきり言ってほしい人、国に関わらずそれぞれいろんなコミュニケーションのあり方があります。このご時世、「お国柄によるソーシャルディスタンスの違いがある」などとよく言われますよね。でも、人としての距離感は変わらないと考えています。コミュニケーションを上手に取れるかどうか、という点が一番大切だと思います。どのような距離感が心地いいのか、相手に率直に聞いていけばいいし、伝えていけばいいのではないでしょうか。

トークセッションでは学生の素朴な疑問に石井さんが真っ直ぐな考えを伝えてくださり、とても深い対話が行われました👏

★ ★ 質疑応答タイム ★ ★

◯太田さん「デザインの力できっかけづくりを」

学生と石井さんのトークセッションの後は、会場から登壇者への質疑応答の時間となりました。

質疑応答では、会場の社会人から学生の太田さんへと質問が投げかけられました。太田さんはデザインを学ぶ学生で、このSOCIAL GOOD DAY2022イベントにて8Fフードコーナーのポスターなどのデザインも担当されました。

🟠:学生

🟢:会場参加者

🟢会場(社会人):太田さんはデザイナーとしても活動されていますよね。デザイナーは、人の気持ち・行動を変えるものをどうデザインするかが大切だと思います。太田さんは自分が感じている社会課題について、デザインの分野でどのようなアプローチができると思いますか?

🟠太田さん:私がデザインの中で大切にしていることは、あることについて知ってもらうことです。このきっかけづくりがデザインの果たす役割だと考えています。ある事柄について、自分ごととして考えてもらうところから興味が生まれてくるのではないでしょうか。「これってどういうことだろう」「自分のことかもしれない」「考えなきゃ」と思えるような細工・仕掛け……これらを意識しながら、これからデザインの力でSDGsやジェンダーについて知ってもらえるように頑張ります。

◯「ソーシャル」は身近なことから

質疑応答を終え、当日の4Fのモデレーターを務められた京都信用金庫の藤原さんからまとめの一言をいただきました。

藤原さん:今日のイベントを通して「社会課題ってなんだろう」と、一度考えてみてほしいです。この座談会では学生からの、または大人からの「生の意見」を聞いていただきました。「お互い何を考えているんだろう」と思いを馳せてみてください。はっとすること、もやっとすることなど、どんな小さなことでも、帰り道に考えてみたり、寝る前に考えてみたり、ふとした瞬間に思い出したり……そうやって考えることを普段の生活から大切にしてほしいと思います。

座談会ではソーシャルや社会課題について、明確に「これだ!」と思えるような答えは生まれませんでしたが、きっと参加者の皆さんそれぞれの心に残る「かけら」は対話の中でたくさん生まれたと思います。そんな「かけら」を大切にして、自分からは程遠く思えるような漠然とした物事について考え、思いを馳せることこそ、ソーシャルや社会課題を理解する第一歩になるのではないでしょうか。

◯参加者の感想

座談会の最後には参加者の皆さんから感想をいただきました。小学生から社会人の方まで幅広い世代の皆さんに参加していただき、賑やかで楽しい座談会となりました。

🟢会場(高校生):私は「ソーシャル」と言われても何がそおーしゃるなのか分からなかったし、今日はとりあえず来てみただけで、どんな話をするかも知りませんでした。でも、トークセッションの中で、学校では聞くことがないお話をたくさん聞くことができました。学校は決められたこと・カリキュラムに沿った内容しか教えてもらえないし、社会課題についても「SDGs」という型の中で話されます。今日のお話では、自分が持ってない視点からソーシャルについての話を聞くことができてよかったです。

🟢会場(社会人):若い人が真剣に社会課題を考えているということに衝撃を受けました。大人がもっと真剣にならないといけない、中途半端ではいけないと強く感じました。会場の高校生の学びにもなっていて素晴らしいですね。最高の一日です!

🔵三谷:このイベントに学生のセッションの時間があり、そして登壇する学生代表が、日本のことを日本人とは違う価値観で見ている留学生の陳さん、社会課題解決を考えるプロジェクトに参加している松本さん、アートの世界で活動をしている太田さん、Student Labで学生の声を聞いている三谷と様々な環境で活動している学生が「ソーシャル」について話していることはすごいインパクトだと思います。

会場にお越しくださったみなさんにも満足していただける、素敵な座談会となりました✨

◯座談会を終えてみぞの感想

今回の座談会に登壇した学生は、普段はStudents Labで活動している学生です。Students Labには留学生、デザインを学ぶ学生、学生プロジェクトに参加している学生、中高校生、関西以外の大学に通う学生など、様々な学生が集っています。Students LabやQUESTIONで生まれる学生同士・学生と大人の出会いも素敵ですね。

ソーシャルについて考えるのは難しいですが、私(みぞ)は座談会を聞いて、「人との関わり」こそソーシャルではないかと思いました。現在、ソーシャルという言葉は非常に便利で至るところで使われていますが、多用されているからこそ曖昧模糊な言葉となっています。しかし、一般的にソーシャルとは「社会」を表す英語です。ではその社会とは、人間が集まって生活を営むその集団のことを指します。人は一人では生きてゆけない、という言葉は有名ですよね。私は、石井さんの「誰かのために何かをすること、その小さな積み重ねが結果の変化に繋がる」という言葉の通り、人との関係のなかで少しでも良いこと(自分が「素敵だ」と思えること、誰かのためになること)を積み重ねていくことがソーシャルに繋がるのではないかと考えました。

約6000文字の長文となりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。このnoteが、皆さんにとってソーシャルとは何かと考えるきっかけとなりましたら幸いです。