クライアントワークも。地域活動も。グラグリッド的「プロジェクト・ファシリテーター」ってどんな仕事?

皆さんは「ファシリテーター」という言葉から、どんな仕事をイメージしますか? ワークショップをリードする人? 言葉は見聞きしていても、その役割はどことなくつかみにくいのではないでしょうか。

そこでグラグリッドでプロジェクト・ファシリテーターとして活動している尾形さんに登場してもらいました。実際にどういった仕事をしているのか、やりがい、そもそもファシリテーションの役割とは何なのか。クライアントワークから地域活動まで幅広く携わっている尾形さんの視点、かつグラグリッド的なプロジェクト・ファシリテーションについて、いろいろと話を伺いました。

尾形 慎哉(専務取締役/プロジェクト・ファシリテーター)

大学では工業意匠を学ぶ。11年間、東京のデザイン会社でユーザビリティエンジニアとして勤務。2011年グラグリッド設立。”場の多様性は、デザインの可能性”をモットーに、プロジェクトから生まれる価値の最大化に向けた戦略立案、マネジメント、ファシリテーションを担当。

——まずは尾形さんがファシリテーターとして活動してきた経緯から話を聞かせてください。グラグリッド設立前は、ユーザビリティやUI設計を得意とするデザイン会社に勤務されていたんですよね?

そうですね。製品やサービスなどの使いやすさを評価するユーザビリティエンジニアとして働いていました。ファシリテーションに興味を持つきっかけも、その会社に勤めている時です。

とあるUIシステムの開発プロジェクトでお客さまとUI設計でのやり取りをする中、話がうまくまとまらない状況が起こりました。要件を聞いて、自分たちである程度つくり込んでデザインしたUI画面を「提案」して合意を得ようとしていたのですが、関係者から多様な意見が出て、なかなか合意に至らない。そこでやり方を変えて、つくっている途中段階のUI画面を見せて意見を聞いてみたんです。すると「対話」が生まれ、そこからつくり込んでいくことで、うまくいきました。

この体験から「自分たちだけで要件からUIを考えて提案する必要はないんだ。お客さまと一緒につくっていけばいいんだ」と気付いたんです。当時はファシリテーションという言葉も知りません。作成段階のUIをお客さまに見せながら対話を行うプロジェクトとして、一緒に担当していた社内メンバーとは、「劇場型でお届けしようぜ!」みたいな言い方をしていました(笑)。振り返るとそれが共創によるプロジェクト・ファシリテーションの原点になっていますね。

グラグリッドを設立してからも、しばらくは特にファシリテーターを名乗ってはいませんでした。きっかけは、時代の流れを受けて登場したフューチャーセッション(※)に出会ったこと。そこでようやくファシリテーションという言葉や、ファシリテーターという専門家が存在すると知って、ファシリテーションを意識しながら活動してきました。専門の教育を受けた経験はありませんが、とにかくいろいろなセッションに参加しまくって、たくさんのファシリテーターのやり方を見ながら学んできました。

※多様な関係者が対話をしながら、複雑な社会課題に対して現在の延長線上にない未来をつくっていく取り組み

——これまでの経験を踏まえてファシリテーションやファシリテーターの役割をどのように捉えていますか? 多くの人は「ワークショップをする人」みたいなイメージだと思いますが、尾形さんの活動を見ているとそれだけではないようにも見えるんです。参考に例を挙げると、日本ファシリテーション協会では次のように記載されています。

ファシリテーション(facilitation)とは、人々の活動が容易にできるよう支援し、うまくことが運ぶよう舵取りすること。

集団による問題解決、アイデア創造、教育、学習等、あらゆる知識創造活動を支援し促進していく働きを意味します。

その役割を担う人がファシリテーター(facilitator)であり、会議で言えば進行役にあたります。

ファシリテーションとは - FAJ

https://www.faj.or.jp/facilitation/

大枠では私もこの認識に近いです。ただプロジェクト・ファシリテーションの場合は、ワークショップのファシリテーションをしつつも、目的やゴールに向かってプロジェクトが進んでいるかどうかも常に気にしています。プロジェクトには目的なりゴールが必ず設定されていますので。ファシリテーターではなく、あえてプロジェクト・ファシリテーターと名乗っているのも、「プロジェクトを遂行していくためのファシリテーションを実践する人」という意味合いがあるんです。

——プロジェクトに関わるファシリテーションなので、ファシリテーションと意図的に区別しているんですね。実際に多くのプロジェクト・ファシリテーションを担当されていますが、どんなところにやりがいを感じますか?

テーマに対して関係する皆さんの思いが明確になり、それぞれのメンバーが自分ごととしてテーマを捉えられた時に、プロジェクトとして新しい景色が見られる、その変化の過程にやりがいを感じています。

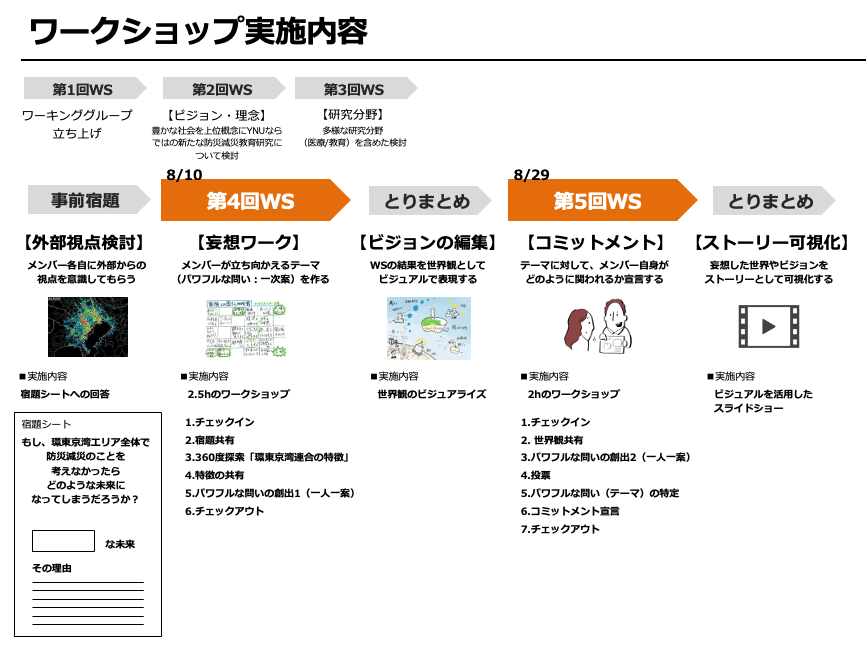

例えば横浜国立大学の事例。新しい研究組織を立ち上げる指針としてビジョンドリブンをテーマとしていたのですが、関係者の方々はそれぞれに想いを持っていて、ひとつにまとめるのが難しい。そこで私たちが舵取り役となって、その想いをまとめていきました。プロジェクト・ファシリテーションによって、研究者の皆さんたちが新しい研究組織とどう関わっていくのかを自ら見出すことができた。その過程や結果を目の当たりにして、手応えを感じたプロジェクトです。

地域活動として関わっている寄居町プロジェクトでも、駅前をどう活用するかというテーマに対して、住民の皆さんがそれぞれに何かやりたい想いを持っていました。その想いを形にする「寄居駅前妄想実験プロジェクト『ぐるぐる』」を立ち上げ、ワークショップ・プログラムを通じた成果が「寄居カオースメントまつり」につながっていきます。プロジェクトを通じて参加者皆さんの仲間意識が芽生え、今後の継続的な活動に取り組むチームが醸成された感触もあります。単なる街おこしのイベントを開催しただけではない関係性ができたと思うんです。

——プロジェクト・ファシリテーションに必要なスキルについてはどう捉えていますか? 同じく日本ファシリテーション協会では、「場のデザインのスキル ~場をつくり、つなげる~」「対人関係のスキル ~受け止め、引き出す~」「構造化のスキル ~かみ合わせ、整理する~」「合意形成のスキル ~まとめて、分かち合う~」といった4つが挙げられています。

そこで挙げられているスキルは確かに大切です。加えて言うと、プロジェクト・ファシリテーションでは、なぜそれに取り組むか、何のためのプロジェクトかを明確にするための課題設定やコンセプト設定が重要です。ここでは課題やコンセプトの構造をモデリングするスキルが役に立っています。これも横浜国立大学と寄居町の事例でお見せします。

横浜国立大学のプロジェクトでは、ビジョンドリブンな研究組織を立ち上げるにあたって、外部視点からの「立ち向かうべき社会的テーマが設定されていない」という点に課題を見出しました。そこで研究組織における内部視点と外部視点の関係性をモデリングし、モデリングしたプランを元にワークショップを設計していったんです。

寄居町の駅前活用プロジェクトでは、単に駅前の市街地で賑わいを起こせばいいものではなく、寄居町の山・里山・川といった豊かな自然に注目。その関係性を循環というコンセプトにして、モデリングしました。このコンセプトを起点に、寄居駅前妄想実験プロジェクト「ぐるぐる」の実現へとつながっていきます。

——モデリングによって課題やコンセプトが明確になっているからこそ、理にかなったワークショップが設計できて、最終的な成果につながっているんですね。ではプロジェクト・ファシリテーションを実践していくにあたって、どんなことに気を付けていますか?

何のためにプロジェクトを行っているのか、常にゴールや目的を見失わないことです。そのためにはプロジェクト全体をファシリテーションしつつ、ワークショップも設計・リードして細部にも目を配りつつといった、鳥の目・虫の目を持つように意識しますね。ワークショップでは準備に時間をかけます。頭の中で何回もシミュレーションをしながら、実際にリハーサルを重ね、どんなプログラムを組むかアプローチを決めています。

——最後に同じようにプロジェクト・ファシリテーションに取り組んでいる人、興味を持っている人にメッセージをいただければと思います。

ここまでの内容を読んで、それでもプロジェクト・ファシリテーションはよく分からないと思われる方もいるかもしれません。でも実はプロジェクト・ファシリテーションという肩書でいいのかどうかも、自分の中では迷いがあるんです。仕事をしながらずっとしっくり来る肩書を探していて、あれこれ悩みつつプロジェクトに取り組んでいる毎日です。ですから一緒にプロジェクト・ファシリテーションを模索していく仲間がいたら、励みにもなるのでうれしいです!

寄居町の活動は、さいたまテレビにも取り上げられました!

「Watch Report 都内で活躍するクリエイターが寄居町とのニ拠点生活で生み出す新たなにぎわい(埼玉ビジネスウオッチ)」

構成・文 佐伯幸治

グラグリッドでは、一緒に働くメンバーを募集しています。

ご興味のある方は、採用ページをご覧ください。