ノート学の活動を残したい! 「技術書典#16」で冊子を頒布しました

2017年から始まった、新宿区立落合第六小学校での「ノート学」。

2023年度のノートグランプリをもって、小学校での7年間の活動が終了となりました。

小学校側の予算や先生たちの体制の変化が、終了すると決めた大きな要因ではありますが、それ以上に私たちは「学校での実験をやりとげた」という達成感をもって、次の目的に向かうべきときだと感じていたからです。

終わるけど、このままこの活動をなかったことにしたくない!

そこで、落合第六小学校でノート学ラスト・デイには、これまで一緒に活動してきたノート学研究員のメンバーが駆けつけ、新しい一歩を踏み出すための話し合いを行いました。

未来につなげる一歩を踏み出すために「ノート学の活動でこれから残したいもの」というテーマで話し合いました。

ふりかえると、たくさんの思い出とともに「伝えていきたい知見」や「つなげたい想い」が見えてきました。

子どもたちがひとり1本、ペンを持って体育館で大きな紙に身体をめいっぱい使って自分の思考を解放してきたこと。自分が考えていることを人に見せ合うことで、発見やお互いにたかめ合い、批判する尊さを知ってきたこと。ノート学の根源にある、一人ひとりが考え解釈し工夫して生み出していく、という哲学。

なにかの形にして残せないか?伝えていけないか?と話し合い、さまざまなアイデアがでてきました。

わたしたちは

子どもたちが大人になったときに「ノート学」という授業ができるように、

また、同じように苦しんでいる方たちにこの活動をしってもらえるように。

これまでの活動でえられた知見やメソッドを、ひろく社会にひらいていくことにしました。

小学校やグラグリッドが中心となって実施するプロジェクトは一旦終了です。ここからは、プロジェクトメンバー1人ひとりが、自分でやってみたいこと重視し、これまでの活動を1冊の本にまとめることが決まりました。

「同人誌をつくろう」!

ここからは、グラグリッドの小野ではなく、ノート学研究員の小野個人の視点から、技術書典への参加までのストーリーをお伝えしたいと思います。

技術書の祭典 「技術書典」へ!

「ノート学」の同人誌は、新しい技術に出会えるお祭り「技術書典」で頒布してみよう!とチャレンジすることになりました。

技術書典(ぎじゅつしょてん)は新しい技術に出会えるお祭りです。技術書典は「いろんな技術の普及を手伝いたい」という想いではじまりました。技術書を中心として出展者はノウハウを詰め込み、来場者はこの場にしかないおもしろい技術書をさがし求める、そんな技術に関わる人のための場として我々は技術書典を開催しています。

話し合い後、すぐに技術書典での頒布に向けて、動き始めたわたしたち。

冊子づくりに参加した有志メンバーは8名。

和波里翠、沼野友紀、和田あずみ、中村佳奈子、逢坂憲吾、川村美月、三澤直加、小野奈津美(順不同・敬称略)

8名のサークル「ノート学」としての活動がスタートしました!

開催まで2ヶ月弱。印刷の時間を考慮すると1ヶ月ちょっとで各々の担当ページを書き上げることになります。

オンラインの打ち合わせでは、冊子のアイデアを持ち寄り、担当者を決めてどんどん決めていきました。

共著の役割分担や、印刷所選びなど、詳細は和波さんがnoteでまとめてくださっているので、ご覧ください。

新しい技術に出会えるお祭り「技術書典#16」

いざ、当日

2024年5月21日(日)、池袋サンシャインで行われた技術書典の日に!

早速頒布するための準備をスタート。

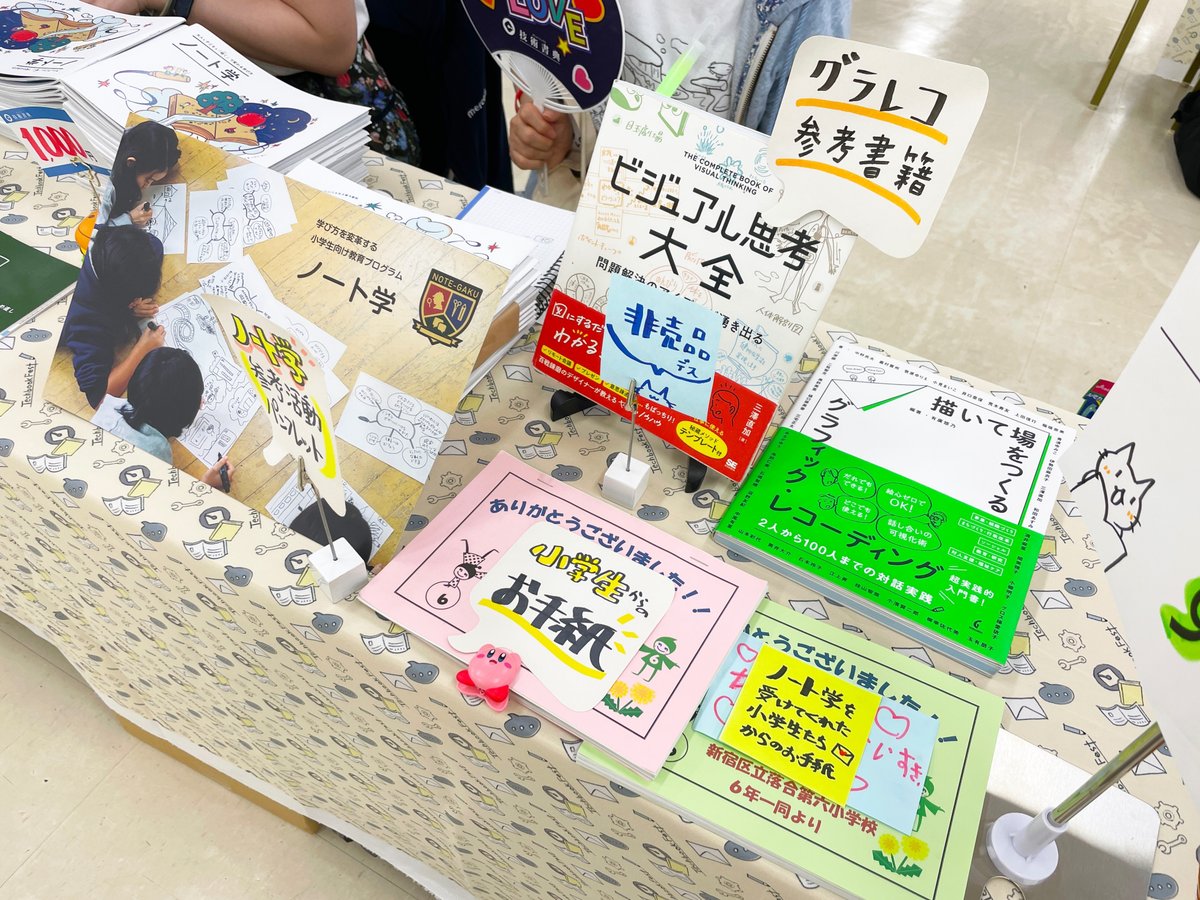

(一部、メンバーの私物も混ざっています)

これまで作成してきた非売品の活動冊子や、ノートグランプリ終了後にいただいた子どもたちからの手紙。関連書籍(ビジュアル思考大全や描いて場をつくるグラフィックレコーディング)なども配置し、立ち止まっていただく準備は万端に。

「技術書典#16、開場いたします」

開場を知らせるアナウンスと、大きな拍手とともにイベントがスタート。わいわいと人の流れと熱気が流れ込んできました。

「子どもたちの柔軟な発想に刺激を受ける」

「小学校でこんな取り組みをされていたんですね!知らなかった!」

「ワークシートがあるからうちの子どもと一緒にできそう」

手にとっていただいたかたから、驚きやわくわくのコメントが飛び出ていました。

効果的な説明や関連資料の見せ方、配置など、アップデートしていました。

なんと、用意していた100冊は完売!!

事前にSNSでのアピールを見て足を運んでくださった方や、たまたま足を止めて説明を聞いてくださった方、ご友人が持っていて興味を持ってくださった方など、多くの方に冊子を手に取っていただきました。

イベント終了後には、オンライン販売も

技術書典では6月9日(日)までオンラインで冊子を購入することができたので、わたしたちも出品することに。

※現在は、電子書籍(PDF)のみ購入することができます

当日会場には行けなかった、当日買いそこねてしまった方、SNSを見くださったかたなど、駆け込みで購入してくださった方もいて、トータル109冊を売り上げることができました!

2刷分(120冊)の在庫もほぼオンライン販売分に回ったので、トータルで3刷(自分たちが必要な分)するという、すごい結果となりました。

「ノート学」での取り組みが、必要としている方のもとへ届く

ノート学の活動が1冊の冊子になったことで、これまで以上に、ノート学で生まれたノウハウや、情報を必要としている方のもとへ届いているように感じています。

「大人も子どもも「描く」で変わる学び方 ノート学」の一部をご紹介

ノート学のこれまでの歴史や、これからグラフィカルなノートにチャレンジしてみたい人向けのTips、フレームワークを使って考えながらグラフィックに挑戦してみるための紹介ページなど、バリエーションは多岐にわたったノート学の冊子。

冊子の一部をご紹介します。

「ノート学」は終わらない!

それぞれの視点やアプローチでできあがった「ノート学」の冊子。

落合第六小学校でのプロジェクトが終わっても、多くの方に手に渡り知っていただく機会ができたこと、そしてなによりも「ノート学」の活動を冊子という形に残すことができ、本当に嬉しく思います。

当日、会場に足を運んでくださったり、オンラインで購入いただいたみなさま、そして共にプロジェクトをつくったノート学研究員のみなさまに感謝申し上げます。

ありがとうございました!

ノート学 共著メンバー

和波里翠、沼野友紀、和田あずみ、中村佳奈子、逢坂憲吾、川村美月、三澤直加、小野奈津美(順不同・敬称略)

(小野)