消えゆくまち、岡谷3

今回は目に見えない岡谷市の姿に迫っていきます。

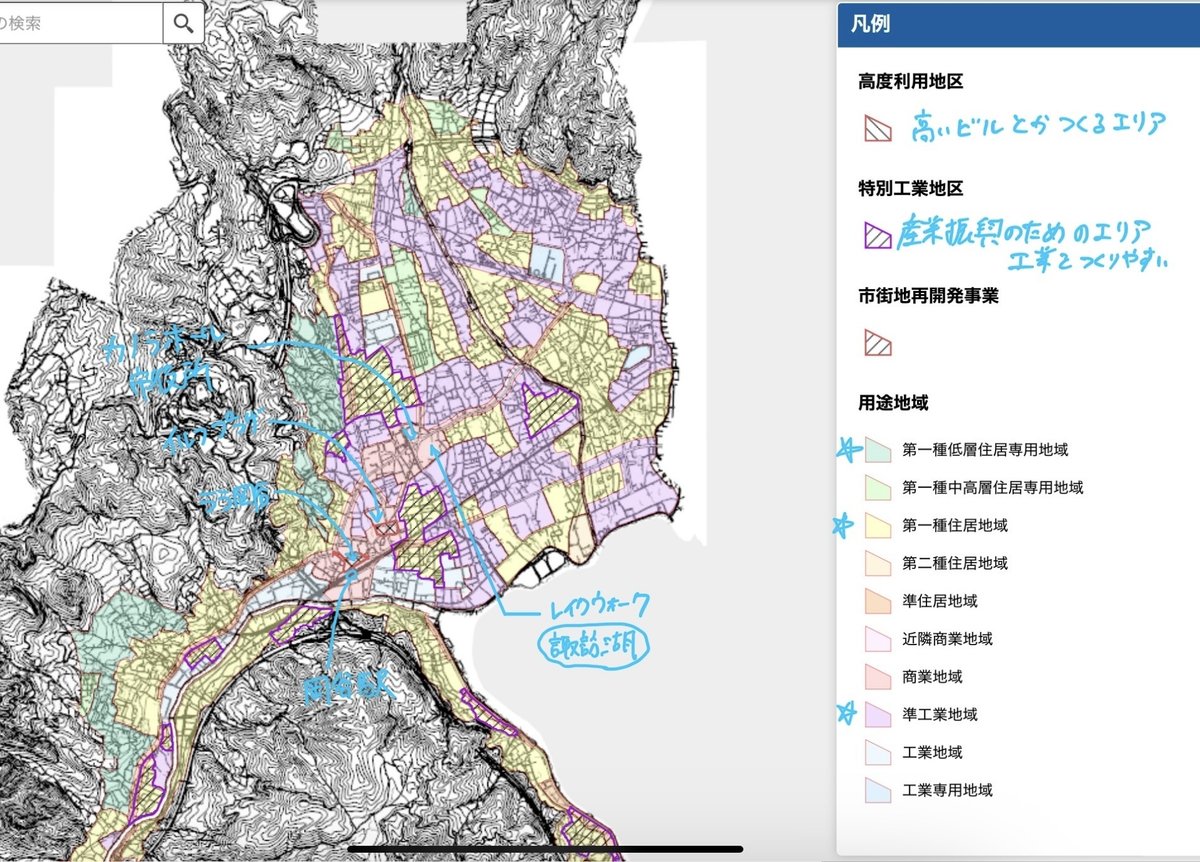

岡谷駅前のララ岡谷やイルフプラザは大規模な商業施設を建てられるように高度利用地区、商業地域(赤っぽいオレンジ)に指定されています。工場が紫のエリアにたくさんあって、その周りの黄色いエリアに従業員が家を建て、薄いブルーのエリアである静かで環境の良い山手に居住性に優れた閑静な住宅地が並ぶというイメージです。昔工業都市だった名残が今も変わらずみて取れますね。

山手にある第一種住居専用地域は建築物の用途や規模が最も厳しく制限されています。裏返せば大きな商業施設が建てにくく、坂だらけの非常に生活が大変な場所になっています。後述しますが土砂災害特別警戒区域内、または崖地であることが多いため地価が下がる、再建築時に建築基礎等へ形態規制がかかります。準工業地域は日影規制をかけているとはいえ建築規制がゆるいです。住宅環境が永く守られるかどうかは運次第となりとつぜん自宅の隣に工場ができる可能性も十分ありえます。

2021年のデータでは岡谷の産業別事業所数の割合は1次産業0.5%、2次産業29.5%、3次産業70%です。私の子供の頃には廃工場やクローズした卸売の物流ターミナルがたくさんありました。2次産業の従事者は年々減り工場はなくなり、多くの人々は第3次産業へと移っていった結果閉鎖した工場等や田んぼは消えてどんどん新しい戸建住宅やアパートへと変わっていますので実体験とデータが一致します。

次にハザードマップを見てましょう

画像で言う左下の谷間は川岸、画像下中央あたりの諏訪湖の湖畔沿いが湊です。山間で黄色で塗られたエリアは土砂災害警戒区域、濃いめの茶色でマーキングされたエリアは特に危険性が高い土砂災害特別警戒区域に指定されています。平地部の河川に沿って水たまりのような薄い青や赤黄色が示されていますが浸水想定エリアで、紫の線は活断層です。

率直に言って、安全に住める場所は非常に限られている印象を受けます。

幼稚園保育園や小学校、避難所が土砂災害警戒区域や浸水エリアに入っています。川岸や湊はよく豪雨で土砂崩れが発生し死者もでています。山手の閑静な住宅街は実は土砂災害が起こる山を背にしているわけです。山は日照時間にも大きな影響があり太陽光が山に遮られるため川岸や湊、山手は日照時間が少なくなります。寒冷地では日照時間がとても大切で暖房コストや人の心にも大きな影響を及ぼします。これから家を探す方は不動産の重要説明で浸水や土砂災害警戒区域のアナウンス義務がありますが、あなたの住む住居の敷地外の情報は自分で掴むしかありません。

ここまでくるとひしひしと消えゆくまち岡谷を感じてきたのではないでしょうか。目に見えている表面的な問題にいくら取り組んでも無意味な事は過去が証明しています。都市を形作る骨格や制度から考え直さないと全くの無駄で、駅前がどうのとか少子高齢化がどうの、瑣末な話です。次世代にこのまちを繋ぐなら岡谷はどうなりたいか決断しないといけません。

次回は、まちの展望や未来について述べていきます。