分裂によるコミュニティの活性化

【近未来予想図 2020年12月未来予想イベント向け記事】

1.ネット上の「コミュニティ」に参加したのは、いつからだろう?

もう記憶が曖昧ですが、おそらく一番初めは90年頃、大学院生の時のSUN※1のニュースグループに参加だと思います。それもUUCP接続※2で。これに参加したことで、「CMT回覧※3」に入れてもらい、Emacs※4やX-Window※5を入手することができました。

また同時期は、パソコン通信全盛期で「Nifty Serve」※6のBBS※7のいくつかに参加していたと思います。なんのBBSかは忘れましたが、ダイアルアップで電話代が掛るので、ダウンローダーを使い一括でダウンロード、投稿をローカルで行い、今度は一括アップロードしていたと思います。

しばらく月日が流れ、2000年代前半になると自宅にもインターネットが引かれ、ISDNテレホーダイで「23時からの冒険💗」を行いつつ「メーリングリスト」によるコミュニティに参加するようになりました。

この時、その当時乗っていた車(以下L)の所有者が集まる「Lメーリングリスト」に参加しました。Lの情報が何か入手できればいいや、くらいの軽い気持ちで参加しましたが、そのあと自分の人生に大きな影響を与えることになりました。

2.「Lメーリングリスト」で起きたこと

「Lメーリングリスト」に参加すると、日本全国の所有者がLについて熱く語っていました。Lの魅力、自分のL自慢、Lと行った旅行やドライブなど様々な話題がメーリングリストに流れてきました。自分も「23時からの冒険💗」そっちのけで、意見交換をしていました。そのうち、関東メンバーでオフ会やろうということになり、人生初めてのオフ会に参加しました。そのオフ会会場が...

こうなる前に晴海にあった大型カー用品店の「オートウェーブ晴海」でした。この後も定期的にオフ会は開かれ、昼過ぎから集まって夜中までここの駐車場で色々話していました(当時の写真を探したがなかった...)。自分も30代前半、若かったです。

そして全国オフ開催へ。数十台のLが集まり、盛大に開催されました。それまでMLでしかやり取りしていなかったメンバーでしたが、前からの顔見知りのように打ち解けることができ、これがオフ会の魅力、インターネットによる新しいコミュニケーションの形に感動していたのを思い出します。

しかし、蜜月は長くは続かず、ML内でも些細なことから言い争い(今で言う炎上)が起こるようになりました。特に車の集まりなので運転についての「コンプライアンス意識」の違いで言い争いが度々発生し、最後は私を含めた十数人のメンバーは脱会となりました。

3.新しいコミュニティの立ち上げ、そしてまた分裂

前の章で「コンプライアンス意識」と書きましたが、はっきり書くと「峠を攻める」ことです。反社会的な行為であり、それなりの立場がある社会人がやることではないと思っていました。

他の脱退したメンバーもその認識で、合法的にスポーツ走行できる場所であるジムカーナ場やサーキットでの走行を中心とした、新しいコミュニティを立ち上げることにしました。今度はMLではなく、その頃(2005年頃)流行り出したSNSであるmixi上で「Garage-K」というコミュニティを立ち上げました(全く更新されていませんが、mixiには残骸が残っていると思います。あえてリンクは張りません)。

「Garage-K」のリアルな場所は、都内某所にあった実家の車庫兼倉庫で、そこを土日になるとガレージ化してメンバーが集まり、朝から夜中まで車のメンテナンス作業を行っていました。メンテナンス終わると次の週には、サーキットに走りに行くという「リアルGT」生活でした。

バーチャルな「Garage-K」で平日連絡を取り合い、土日はリアルな「Garage-K」で集まるという組み合わせで、コミュニティの運営はうまくいき、メンバー集まってのメンテナンス作業と終わった後のガレージでのバーベキュー、サーキットでの走行会への参加、スキー場の駐車場を借りた「ジムカーナ練習会」など、「リアルGT」生活を満喫していました。

でもなんか物足りない、サーキット走るだけでなくレースがしたい、それも耐久レースがしたいと思うようになり、「Garage-K」とは別に耐久レースメンバーのみのmixiコミュニティを立ち上げました。それが「チーム野ラ犬」でした。実際に耐久レースに参加していました(詳しくは、私のTwitterプロフィールを参照)。

しかし、またまた環境が変化します。「チーム野ラ犬」も、私を含めたメンバー全員が「飼い犬」となり、レースチームとしての活動は終了。でも「飼い主」、「飼い犬」とその「子犬達」とのコミュニティは、レース活動が終了した10年後の今も続いています。

4.今後のオンラインサロンに必要な仕組み

長々と自分の経験を書きましたが、ここからが本題です。

リアルの付き合いを前提でしたがインターネット上のコミュニティを運営してきた経験から、いつかは何かしらの理由でコミュニティは分裂をすると考えます。オンラインサロンも同じと思います。

分裂の理由が「より限られたメンバーで集中的に議論したい」といった前向きな理由もあれば、「あの人(方々)とはそりが合わないから別れたい」という後ろ向きな理由もあると思います。

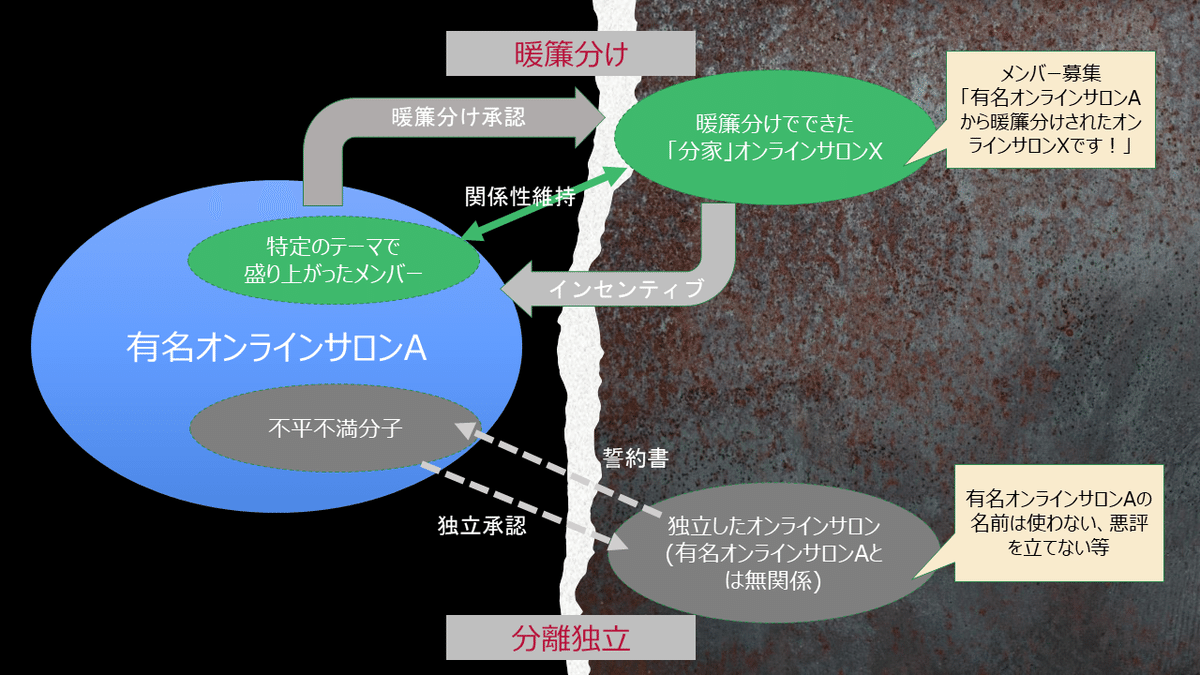

前向きな理由による分裂であれば、元のオンサインサロンの「分家」扱いとなる「暖簾分け」の仕組みが必要と考えます。「分家」のサロンは、「本家」の名前を使い運営することで、新たなメンバーも獲得しやすくなります。「本家」のサロンは、名前の使用とメンバーの一部が移籍するため、その対価として「分家」からロイヤリティを頂くことになります。分裂というと「本家」のサロンにとっては、マイナスとなるところを、その名前も広がり、ロイヤリティも入り、プラスに変えることができます。

では、後ろ向きな理由による分裂の場合はどうなるのか。これは「分離独立」の仕組みになると思います。「本家」サロンから分離独立が承認されたら、完全に独立した形で新たなサロンを立ち上げてもらうことになります。もちろん「本家」の名前を使わないし、悪評を立てないなどの誓約書も取ることになります。

下図は、このオンラインサロンの分裂を図示したものです。

私の場合に当てはめると、「Garage-K」から「チーム野ラ犬」は「暖簾分け」相当となります。「Ⅼメーリングリスト」からの脱退は、「分離独立」相当となります。

5.まとめ

コミュニティは長く続くと、マンネリ化し物足りなくなります。また不平・不満が必ず出てきます。そのままにしないで積極的かつ前向きな「分裂」を行い、新陳代謝を図るべきだと思います。それがコミュニティ全体の活性化につながり、より新しいアイデアや成果を出すことにつながると私は考えます。

以上