アレンジしよう①【ガチ入門編】

内輪用備忘録的な感じです。

導入

アレンジにはいつも悩まされて命を削ってる気がします。

良いアカペラが出来たら良いアレンジ、あまりバンドが上手じゃなかったらアレンジが悪かったなんて考えて、作る前から頭を抱えて泣きながらアレンジに取り組む私です。

でも、『ハゼ馳せる果てるまで』とか『笑ってたいんだ』とかプレイヤーが楽しそうに歌っているときや、上手な演奏を聞かせてくれた時に、人一倍感動を得られるのはアレンジャーです。

ただ勘違いしないで欲しいです。

アレンジは間違いなく大変だし悩みが尽きないけど、それはあくまで「良い音楽を作ろう」の部分。

アレンジに必要な最低限の知識は決して難しいものじゃないです。

簡単な楽譜であれば、

誰でも一歩を踏み出せるわけです。

多分、音大生の友達がこれを見たら発狂しちゃうくらいには難しいところを端折り倒した説明になります。目標は、

「最低限のアレンジが書ける」

「楽典について自分で調べられる」

この二つを目指して記事を書いていきます。

スケール(音階)とキー(調)

一つの楽曲に使われる音は限られています。

ピアノの端から端まですべての鍵盤を使う音楽というのは、難儀な現代音楽のみです。

ここではアレンジの第一歩として、

なんの音を使えばいいのかを考えていきます。

事前知識:音名

(C=ド、D=レ、B♭=シ♭ etc.)

内容:メジャースケール、マイナースケール、キー、ディグリー

7つの音で音楽を【スケール】

前段にもあるようにアレンジに使われる音は限られています。つまり、スケールについて学ぶことで、使う音と使わない音が分かるようになります。

スケールとは?

ピアノの鍵盤は1オクターブ(下のドから上のドまで)で12個の音があります。

基本的にはこの中で7つの音しか使いません。

いわゆる、「ドレミファソラシド」の事です。

ドから始まるスケールが用いられている曲には、

ドレミファソラシ(ド)の7つの音しか出てこないと

今は覚えておいてください。

「12×2」の調【キー】

7つの音を駆使してアレンジを進めていくわけですが、必ずしもすべての曲がドレミファソラシドしか使わないとは限りません。

「レミファ#ソラシド#レ」の曲や「シ♭ドレミ♭ファソラシ♭」の曲もあります。

どの音から始まるスケールなのか、

それがキー(調)です。

Cから始まるスケールの事をCメジャースケール、

Fから始まるスケールの事をFメジャースケールと呼びます。

同様に、Cメジャースケールを使う曲のキーはCとなります。

Key=C(Cメジャースケール)

Key=F(Fメジャースケール)

つまり、始まる音に応じて使われる音が違うわけです。1オクターブ12音、それぞれに対応する12個のキーがありがあります。

以下の通りです。

また、この世の曲すべてがメジャースケールという事はなく、マイナースケールを使用する楽曲も多数存在します。深堀すると少しややこしいので、メジャーコードとの対応だけを先に覚えてしまいましょう。

アレンジの時にメジャースケールかマイナースケールかは、さほど重要ではないと私は思っているので、なんとなくで読み進めてみてください。

マイナースケールはメジャースケールと同じ音を使います。ただし、始まる音の場所が違うので少し注意が必要です。

例えば、Cメジャースケールと対応するスケールは、Aマイナースケールと言われています。

それはスケールに使われている音をみれば一目瞭然です。

Cメジャースケール

C D E F G A B

Aマイナースケール

A B C D E F G

どちらも調合のついてないドレミファソラシドを使っており、

最初の音が違うだけですね。

FメジャースケールとDマイナースケールも見てみましょう。

Fメジャースケール

F G A B♭ C D E

Dマイナースケール

D E F G A B♭ C

スケールの構成音は同じで並び方が違うだけです。

アレンジの時にはコードは調べで並べるだけなので、深いことは考えずに二種類(メジャーとマイナー)のスケールがある事だけ知っておいてください。

ここで一つ、楽典が難しいといわれる所以が「マイナースケールは三種類ある」というところです。

今回は作曲講座ではないので割愛しますが、一通りこれを読み終えたらマイナースケールについて自分で調べてみるのも面白いと思います。

その音、何番目?【ディグリー】

コードを勉強するに先立って、音の並び方というのは音楽理論において非常に重要になってきます。

これは結構便利なのでわからなかったらLINEください。

先に述べたメジャースケールとマイナースケールの対応は、同じ音を使っているにも関わらず、全く印象の違う音の並びとしてその調が現れます。

つまり、音という絶対的なものに対して、音に数字を振り並びという相対的なものを表す指標が「度数(ディグリー)」というわけです。

例えば、Cメジャースケールの場合

Cメジャースケールの最初の音(主音という)を

基準に以下の様になります。

C D E F G A B

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

ローマ数字を用いてそれぞれ「一度」「二度」、、

といったように数えます。

(補足①音程)練習の時に「音程が悪い」という指摘を受けたことがあるかと思いますがそれは誤解で、音程は音そのものの高さではなく、音の距離や位置を示すものになります。音そのものの高さはピッチですね。覚えて損はないと思います。

これも今回割愛しますが、音の距離(音程)の表し方には複数の種類があります。ここでは決まったスケールの音に名前を付けていますが、これを鍵盤全体に世界を広げたときに、黒鍵が出てきますね。

そういった半音との距離を示すものも存在します。

「短三度」や「完全五度」、「増六度」といったものです。

これはそこそこボリューミーですが、結構考える場面もあるので調べてみてください。

コード(和音)

ここまででなんの音を使えばいいのかをざっくり説明してきました。

Key=Cならドレミファソラシド、

Key=Am(Aマイナー)ならラシドレミファソでしたね。

コードも最初は嫌になるくらいおびただしい数の種類があって悲しくなっちゃいますが、実はそんなに怖くないです。

基礎の7コードを覚える。

セブンスコード、テンションコードを理解する。

「コードはあくまで名前であり、積んだ音に名前を付けているだけ」という事を理解する。

これさえ理解出来たら本当にあとは楽譜を書いてみるぞ!というスタートラインです。

事前知識:スケール、音程(ディグリー)

内容:ダイアトニックコード、メジャーコード、マイナーコード、

セブンスコード、テンションコード

だんご三兄弟【コード①】

コードとは何かをまずは明確にしておきましょう。

コードは三つ以上の音積んだもののことを言います。

もう見慣れてますよね。

だんご三兄弟みたいですね。

種類こそたくさんあれど、前段でも言っているように一つづつ紐解いていけばなんてことはありません。和音もそこそこのボリュームはちゃんとあるので、また今度深堀をしていきましょう。

今は三つ以上の音の重なりと覚えていてください。

7人の小人【コード②】

さて、コードが三つの音の重なりと分かったところで、以下の7つの音の並びを覚えておいてください。

Cメジャースケールを使う楽曲の場合(Key=C)

使うコードは基本的にこの7種類です。

この7つのコード群のことをダイアトニックコードと呼びます。

Cメジャースケールの鍵盤7つを1つ飛ばしに3つ同時に鳴らしたものです。

入門編ではこのコードのみ、もしくは少し味付けしたコードしか使わないので覚えておきましょう。

そしてこのコード達にもスケールと同様にディグリーを割り振りアレンジで扱っていくことになります。

C(Ⅰ) Dm(Ⅱ) Em(Ⅲ) F(Ⅳ) G (Ⅴ) Am(Ⅵ) Bm(♭5)

ここは丸暗記で行きましょう。といいたいところですが、このコードが出現する理屈は、もう既にここまでの知識で理解することが出来ます。

それぞれのコードの構成音を見るとCメジャースケールに出てくる音を並べているだけなのです。

そしてその音の塊にあとから理論に基づいてコード名を定めているわけです。実際に見てみましょう。

Cメジャースケールとダイアトニックコード

コード 構成音

C C, E, G

Dm D, F, A

Em E, G, B

F F, A, C

G G, B, D

Am A, C, E

Bm(♭5) B, D, F

この様にスケールの解説の通り、7つのドレミファソラシド以外にあたる音はCメジャーダイアトニックコードには含まれていませんね。

仮にCm(ド、ミ♭、ソ)の場合にはCメジャースケールに含まれないミ♭が出現するため使いません。7つの音だけで音楽をというのは、ここから来ています。

しかし、これまで見て来た楽譜には臨時記号でシャープやフラットが付いているのを目の当たりにして来たと思います。

もちろんシャープやフラットが付く、いわゆる調に含まれない音というのも今後使っていくことになると思いますが、それらにもなぜつけることが出来るのかという明確な理由があるので追々一緒に勉強していきましょう。

メジャーとマイナー(補足)

ここは一通り読んでから戻ってくるでも大丈夫です。

前段でダイアトニックコードを確認したときに

コード名に○mと付いているものに引っかかったら読んでください。

二人はきっと大丈夫だと思うけど、コードにも

スケールと同様にメジャーとマイナーがあります。

Cダイアトニックであれば、

C, F, GとDm, Em, Am, Bm(♭5)の様に大まかに分けられます。

メジャーコードは鍵盤12個(黒鍵を含む)で見たとき、

3つの音の間隔が長三度(半音4つ分)、短三度(半音3つ分)で並んだものです。

マイナーコードは鍵盤12個(黒鍵を含む)で見たとき、

3つの音の間隔が短三度(半音3つ分)、長三度(半音4つ分)で並んだものです。

コードCの場合

C (D♭ D E♭ E)

1 2 3 4

E (F G♭ G)

1 2 3

コードDmの場合

D (E♭ E F)

1 2 3

F (G♭ G A♭ A)

1 2 3 4

かなり見づらいですね。

ごめんけどここら辺はYouTubeで調べてみてください。

7人の大人【コード③】

基礎の基礎はとりあえずここで終わったと考えてもらって大丈夫です!!!

もう今すぐ二人は簡単な楽譜を書くことが出来ます。ただやっぱり今のままだとどうしても味気なかったり、書いていて満足できない、いわゆるつまらない楽譜になってしまうかなと思うので、もう少しだけ、簡単にいい感じの楽譜がかけるようになる知識を書いておきます。

まずはセブンスコードです。

ここまで最も基礎の三音重ねた和音、三和音について簡単に触れてきましたが、セブンスコードは三和音に7th(七度、スケールの七番目の音)を重ねることで出来ます。

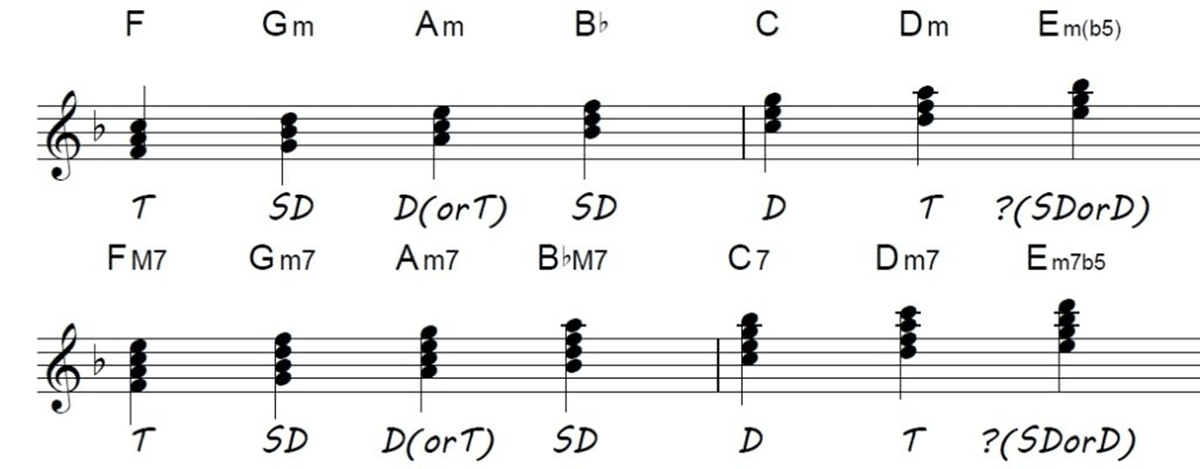

Key=Fの場合、以下の通りです。

Fメジャースケールの鍵盤の7つ目の音をそれぞれ上に重ねただけです。

簡単ですね。

次にテンションコードです。

テンションコードはセブンスコードと同様に上に音を重ねるだけです。

9th, 11th, 13thの音をセブンスコードの上に重ねる、いわば五和音です。

厳密な呼び名はここでは言及しませんが、参考までに軽く解説します。

これらのコードはボイシング(音の積み方や選び方)によって現れ方が異なります。

例えば、

9thのコード、C9の構成音はC, E, G, B, Dです。

ここから7thのBを抜くと「Cadd9」と呼ばれるコードになります。

11thは鍵盤で見てみると、ドに対して4番目の音のオクターブ上の音です。

三度と七度を抜いたら「Csus4」と呼ぶことも出来ます。

どちらも度々練習で耳にする名前ではありませんか?

この様にコードというのも種類や使いどころは様々ですが、

○9と○add9、○11と○sus4の様に似たコードや、

○7と○dim、もっと言えば○m(♭5)と○dimの様に呼び方が違うだけのコードもたくさんあります。

楽典や音楽理論について調べてみると難しい用語や禁則、ルールが沢山出てくると思います。

でも、基本的にはクラシックのように音の使い方に制約はなく、基礎さえ押さえていればアレンジは誰でも書くことが出来ます。

まずは簡単な楽譜をサビだけとかで書いてみるだけでも、実際プレイヤーとしてのレベルも上がること間違いなしです。

大変読みづらい散文となりましたが、ガチ入門編はこれで終わりです。

頑張って書いてみてねえ。