25)超高齢者はがんで死なない

体がみるみる若返るミトコンドリア活性化術25

ミトコンドリアを活性化して体を若返らせる医薬品やサプリメントを解説しています。

【がんは遺伝子が変異して発生する】

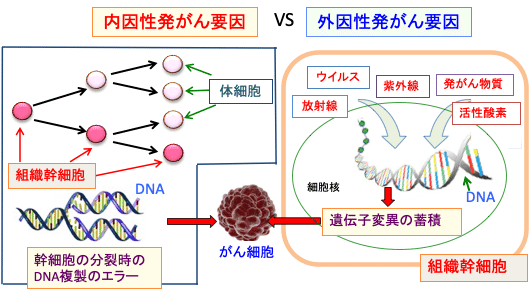

がん細胞が発生するには遺伝子変異を起こす原因が必要です。遺伝子変異を起こす原因としては、内因性(DNA複製時のエラー)と外因性(喫煙や放射線などの発がん物質による遺伝子変異)の発がん因子があります。

毎日、体の200分の1の細胞がアポトーシスで死滅し、細胞分裂で新しい細胞が生まれています。細胞分裂する体内細胞が10兆個として、成人で1日に500億回以上のDNA複製が起こっていることになります。このDNA複製時のエラーによって遺伝子変異が発生します。

一方で、喫煙や放射線被曝が発がん率を高めることや、加工肉が大腸がんの発生率を高めることなど、多くの疫学研究は発がんにおける外因性の発がん要因の重要性を指摘しています。(下図)。

図:がん細胞は「組織幹細胞の遺伝子変異の蓄積」によって発生する。この遺伝子変異は、内因性(DNA複製時のエラー)と外因性(喫煙や放射線などの発がん物質によるDNA変異)の原因によって発生する。

【がんの発生率は加齢とともに指数関数的に増加する】

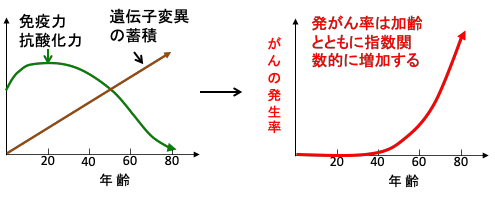

複数のがん遺伝子やがん抑制遺伝子に変異が起こった細胞からがん細胞が発生します。長く生きれば、それだけ遺伝子変異が蓄積するので、がんの発生は加齢とともに増えることになります。

一方で、私たちの体内では、活性酸素やフリーラジカルの害を軽減する抗酸化力が遺伝子変異の発生を抑えるように働いています。また、免疫監視機構(免疫力)が正常に働いていれば、発生したがん細胞を排除してくれます。

このような体に備わった発がんに対する抵抗力は、がん細胞の発生を防ぐ抑止力になっています。しかし、抗酸化力も免疫力も20歳前後をピークにして加齢とともに低下していきます。

つまり、加齢に伴って組織幹細胞における遺伝子変異はどんどん蓄積し、抗がん力(抗酸化力や免疫力など)は20歳くらいをピークに年齢とともに低下していくので、この相乗作用によって、40歳以降、がんの発生が増え、加齢とともに指数関数的に増加すると考えられています(下図)。

図:組織幹細胞への遺伝子変異の蓄積は加齢とともに増加し、がん細胞の発生を抑制する抗酸化力や免疫力は20歳代をピークに低下していくので、がんの発生率や罹患率は40歳代から増加しはじめ、加齢とともに指数関数的に上昇する。

【がんの発生率は80歳代をピークにして、以降は急激に減少する】

体内に持続的に存在する組織幹細胞の遺伝子に変異が蓄積することによってがん細胞が発生し、がん細胞の発生を防ぐ免疫力や抗酸化力は高齢になればなるほど低下するので、一般的には、100歳の人の発がん率は80歳の人よりも高いはずです。

しかし、実際は、100歳の人の方が80歳の人よりもがんの発生率もがん死亡率も低いことが明らかになっています。例えば、以下のような論文があります。

Cancer suppression at old age(高齢におけるがん抑制)Cancer Res. 68(11):4465-78, 2008年

この論文では、米国のハーバード大学の研究グループが、米国の地域がん登録のデータを解析し、高齢者集団におけるがんの発生率や罹患率やがんによる死亡率を検討しています。

その結果、ほぼ全てのがんにおいて、その発生率は80歳代でピークになり、100歳を超えるような人では、臨床的ながんが発生することは極めて少ないという結論が得られています。そして、老化というのは、一般的には発がんを促進する要因ととらえられていますが、超高齢者にとっては、老化は発がんを阻害する要因として作用する可能性を示唆しています。

「がんは生涯にわたり幹細胞に蓄積する突然変異により発生する」という多段階発がんモデルでは、がん発生数は生涯にわたり年齢を重ねるとともに増加するということになります。

90歳以上の人口割合が少ない時代では、疫学データも90歳も100歳も80歳以上で1つのグループにまとめられて処理されていたため、この多段階発がんモデルで不都合は無く、最近まで誰も異議を唱えていませんでした。

しかし、先進国では90歳以上の高齢者は急速に増加しており、100歳以上の超高齢者も珍しくなくなりました。そして、80歳以上の人口を5年ごとに分けて解析するデータも利用できるようになりました。

前述の論文の研究の解析で使われた米国の地域がん登録は米国人口の8~26%に相当する人口のがん発生率や死亡率のデータを集めており、極めて正確な情報です。そして、このデータを解析すると、ほぼ全てのがんで、年代の違い(1979-1983, 1989-1993, 1999-2003の3つの年代)にかかわらず、がんの発生率は80歳代をピークにして、それ以降は急速にがんの発生率が低下することを明らかにしています。

さらに同じ研究グループが、2012年のCancerという学術雑誌(Cancerは日本語で「癌」)にさらに詳しい解析の結果を報告しています。

Peak and decline in cancer incidence, mortality, and prevalence at old ages.(高齢者におけるがんの発生率と死亡率と有病率のピークと減少)Cancer 118(5): 1371-86, 2012

この論文では、男性の23種類のがん、女性の24種類のがんに関して、米国の2000年の国勢調査と地域がん登録のデータを解析し、『がんの有病率は90歳以降急激に減少する。がんの発生率は75~90歳でピークになり、90歳以降は急激に減少する』という結論が得られています。

そして、従来の多段階発がんモデルは85歳以下にしか当てはまらないことを示唆しています。

米国の報告以外にも、超高齢者では発がん率が減少することを示す報告は複数あります。

例えば、高齢者の解剖例での検討がイタリアのTrieste大学の病理部門から報告されています。この研究では、507例の高齢者の剖検例を対象に検討しています。剖検というのは死因を明らかにするために解剖して病理学的に検査することです。

その結果、がんが見つかった割合は、75~90歳が35%、95~99歳が20%、99歳以上が16%という結果が報告されています。

がんが死因になった割合は、75~90歳では約25%に対して、95~99歳では9.5%、99歳以上が7.1%になっています。

つまり、95歳以上では、80歳代よりもがんの発生率が低くなるということです。

(Clin. Geriatr. Med. 13(1):55-68, 1997

)

【90歳以降に発がん率が低下する理由】

さて、90歳以降にがんの発生率や罹患率が低下する理由として、いろんな可能性が考えられます。例えば、次のような可能性があります。

1)高齢の人は検診を受けないので、がんが見つかりにくい。

2)高齢者は、タバコやアルコールなど発がん率を高めるものの摂取が減る。

3)環境中や職場で暴露される可能性のある発がん物質に接触する機会が減る。

4)高齢になってくると食事の内容も変わり、発がん物質の少ない食事や、がん予防成分の多い食事をしている。

5)高齢になると食事の量が減り、体重が減少する。カロリー制限や体重減少が発がん抑制に働いている。

6)超高齢になると、細胞の増殖活性や炎症応答の低下などによって、がん細胞の増殖を促進する因子が減少する。

7)がんになりにくい体質を持つ人やがんに対する抵抗力が高い人が、長寿を達成できる。

超高齢者でがんの発見率が少ない理由として、超高齢者はがん検診を受けないからだという推測に対しては、確かに数十年前であればその可能性はあるのですが、最近では、病院で亡くなる高齢者が増え、CTなどの検査法も進歩しているため、高齢者のがんの診断率は若い人より高いと言えます。したがって、超高齢者で生前にがんと診断されることが少ないのは、やはり、がんの発生率が低いことと、がんが発生してもおとなしいがんが多いことを反映しています。

また、食事や環境の内容の違いだけでは90歳以降に急激に低下することは説明できません。しかし、カロリー制限や体重減少の関与はあるかもしれません。カロリー制限は寿命延長とがんの発生予防に関連しています。

カロリー制限による長寿遺伝子のサーチュインやAMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)の活性化は、寿命の延長と発がん抑制に効果が期待できます。超高齢者では体脂肪が減少し、寿命延長とがん予防の効果があるアディポネクチンの産生が高いことが報告されています。超高齢になると食事摂取が少なくなるので、カロリー制限と同じ機序が作用している可能性は否定できません。

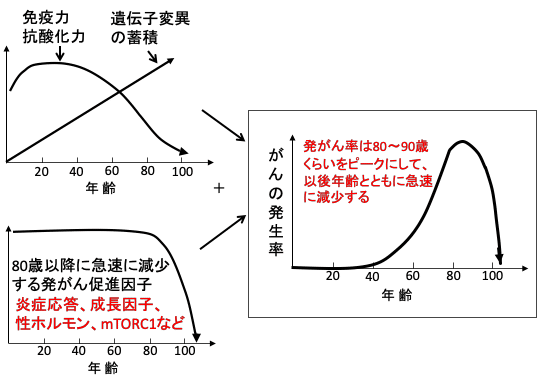

また、超高齢になったときの体内環境が、がんの発生や発育を抑える方向で作用している可能性は十分に想定できます。人の寿命がつきる限界に近くなると、がん細胞の発生や増殖を抑える何らかの生物学的メカニズムが存在する可能性はあります。例えば、老化にともなって細胞の増殖活性が低下すると、炎症が起こってもあまり反応しません。慢性炎症はがんを促進することが証明されています。

慢性炎症によって様々な炎症性サイトカインや炎症性物質(活性酸素やプロスタグランジンなど)が産生されるとがんが促進されますが、そのような炎症応答が低下するとがんの発生も増殖も悪性化も低下する可能性があります。

また、細胞や組織を成長させる成長因子や増殖因子やホルモンも、超高齢になると急激に減少します。

これらはがん細胞の発生や増殖を促進しています。つまり、80歳代以降に急激に減少する発がん促進因子があると仮定すると、90歳代以降にがんの発生率が減少することになります。

がんの成長には数年単位の時間がかかるので、たとえ体内にがんが存在しても、増殖活性が低いと症状を呈するような臨床的ながんは発生しにくいと言えます。(図)。

図:遺伝子変異は加齢とともに蓄積し、発がんを抑制する免疫力や抗酸化力は加齢とともに減少するので、90歳以上の超高齢者で発がん率が低下する理由の一つの説明として、80〜90歳以降に急速に減少する発がん促進因子の存在が示唆されている。

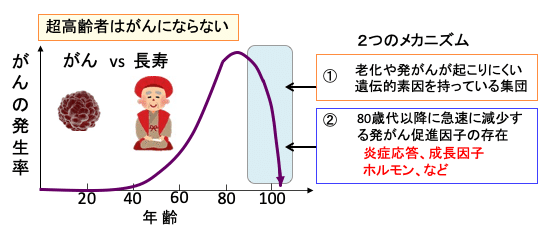

上記のメカニズムもある程度は関与はしているのでが、最近の研究では、「寿命を延ばす遺伝的形質はがんの発生を防ぐ」と言う可能性の重要性を示唆しています。つまり、「長寿になる遺伝的素因は、がんの発生に抵抗する」と言う考えです。

長寿になりやすく、がんになりにくいという体質が存在する可能性が指摘されています。発達した医学の恩恵によって様々な病気があっても80歳代くらいまで生きることはそれほど難しくはなくなっています。先進国では人口の半数以上は80歳以上生きています。

しかし、病気や老化に対する抵抗力がかなり高くないと100歳を超えるような超高齢まで生きることは困難だと言えます。医療によって病気による死亡は減らせても、体の老化による死亡(老衰)は医療では遅らせることは限界があります。

つまり、超高齢者は、老化やがんが起こりにくい遺伝的素因(体質)を持っている可能性があります。実際、酵母や線虫やハエやマウスに至る遺伝的研究で、長寿に関連する遺伝子が数多く見つかっています。

図:がんの発生率は80歳代をピークにして90歳代以降は急速に減少する。90歳以上で発がん率が減少する理由として2つのメカニズムが考えられる。①老化やがんに対する抵抗力の高い人や、老化やがんが起こりにくい遺伝的体質をもった人が100歳を超えるような超高齢まで生存できるため、超高齢者ではがんが少ない。②80〜90歳以上になると発がん促進要因(炎症応答、成長因子、ホルモンなど)が減少するために、超高齢者の集団ではがんの発生率が低くなる。発がん促進因子を減らし、発がん抑制因子を増やせば、高齢になってもがんの発生を予防できる。

【インスリン様成長因子-1(IGF-1)の血中濃度が低い人はがんが少なく寿命が長い】

寿命と発がんに関連する因子として、例えば、成長ホルモンやインスリン様成長因子-1(Insulin-like growth factor-1: IGF-1)があります。

体の成長を促進する成長ホルモンは肝臓に働きかけてインスリン様成長因子-1(IGF-1)を分泌させ、このIGF-1が標的組織の細胞分裂を刺激します。したがって、多くの臓器や組織の細胞にIGF-1の受容体があり、それらの細胞から発生するがん細胞の多くがIGF-1受容体を持っています。

成長ホルモンやその受容体やIGF-1のシグナル伝達系などに欠損のあるマウスでは、寿命が延び、がんの発生が少ないという報告があります。人間でも、IGF-1の低い人ほどがんによる死亡率が低いという報告や、IGF-1の低下しているほうが長寿であるという報告もあります。またIGF-1の働きを阻害するIGF-1結合蛋白の高い人のほうが長生きであるという報告もあります。

100歳以上の超長寿者では、成長ホルモンやインスリン/IGF-1シグナル伝達系の働きが低下するような遺伝子変異を持った人が多いという報告があります。

100歳以上まで生存した人(百寿者)の子孫と、比較的若く亡くなった人の子孫を比較すると、百寿者の子孫の方がIGF-1の血中濃度が低かったという報告もあります。以下のような報告があります。

Low circulating IGF-I bioactivity is associated with human longevity: findings in centenarians' offspring.(IGF-1の血中濃度の低値はヒトの長寿と関連している:百寿者の子孫の研究)Aging (Albany NY). 2012 Sep;4(9):580-9.

この研究では百寿者(100歳以上まで生きた人)の子孫192名と、両親が比較的若く死亡した対照群80名で、インスリン様成長因子-1(IGF-1)の血中濃度を測定しています。

両親が早死にした対照群に比べて、百寿者の子孫のIGF-1活性とIGF-1量は有意に低値を示しました。百寿者の子孫は血中のIGF-1活性が対照群より低いという結果です。

つまり、長寿家系の人はIGF-1の量が少ないと言う結果です。

高齢者男性で、血中のIGF-1の濃度が高い人はがんを発生するリスクが高いという疫学研究の結果が米国から報告されています。この研究では、50歳以上の男性633人を対象に、IGF-1値を測定したのち18年間の追跡調査を行った結果、試験開始時にIGF-1値が100ng/mlを超えていた男性のがん死亡のリスクはIGF-1値が低かった男性のほぼ2倍であったということです。(J Clin Endocrinol Metab. 95(3):1054-1059. 2010年)

その他の研究でも、血清IGF-I濃度が高いほど、前立腺がん、乳がん、肺がん、大腸がん、膵臓がんの発生率が高くなることが示されています。つまり、高齢になってIGF-1が低い人は、寿命が延び、がんの発生が抑制される可能性があります。

そして、IGF-1の産生が低い体質や、IGF-1で誘導される細胞内シグナル伝達系の働きが弱い遺伝的素因を持った人は、長寿でがんが発生しにくいという可能性があります。

インスリン/IGF-1シグナル伝達系はカロリー制限やケトン食や糖質制限などの食事療法でも抑制できます。つまり、これらの食事ががんを予防し寿命を延ばす作用があります。

体を成長させる成長因子や増殖因子やホルモンなどは、若い人には若返り効果があるのですが、高齢になるとがんの発生を促進し、寿命を短くするのです。

加齢というのは発がんメカニズムにおいては、「がんの原因」とまで言われていますが、長寿とがん抑制に共通する体内因子もあるので、超長寿者はがんが少ないのです。

つまり、老化やがんに対する抵抗力の高い人や、老化やがんが起こりにくい遺伝的体質をもった人が100歳を超えるような超高齢まで生存できると言うことです。したがって、超高齢者の集団ではがんの発生率が低くなるのです。

長寿とがん抑制の両方に共通する体内因子を活性化、あるいは老化とがん化を促進している因子を抑制することが、がんの予防と長寿の両方を達成するためのターゲットとして重要であると言えます。その具体的方法の一つは、インスリン/インスリン様成長因子-1(IGF-1)シグナル伝達系の活性を抑制するカロリー制限や糖質制限です。さらにカロリー制限模倣薬と言われる薬やサプリメントの利用も有効です。

カロリー制限と同じ効果(抗老化や寿命延長効果)を示す薬をCalorie restriction mimetics (カロリー制限模倣化合物)と言います。

カロリー制限模倣化合物には糖尿病治療薬のメトホルミン、ぶどうやブルーベリーに含まれるレスベラトロールやプテロスチルベン、ポリアミンの一種のスペルミジンなどが知られています。

抗加齢医療では、体を若返らせる目的で、成長ホルモンやインスリン様成長因子-1(IGF-1)を補充する治療が行われています。このような成長因子を補充する方法は一時的な体の若返りには有効ですが、長期的にはがんの発生を促進し、寿命を短くすることを理解しておく必要があります。