「世阿弥」 未来への約束 銀座花伝MAGAZINE vol.21

日本の夏は「鎮魂」の季節。2021年の夏、大きな驚きを呼んだ「鎮魂」といえば、五輪の開会式で国歌斉唱の後に演じられた森山未来さんによる気迫の舞でした。黒い塊がゆっくりとうごめき、起き上がろうとするが倒れることを繰り返す、入魂の表現。「コロナ禍で亡くなられた方への鎮魂」「東日本大震災被災者への慰霊」でありながら、多くの人々が驚いたのは、その舞が「無念」さの強烈な表出だったからに他なりません。

どのような無念さだったのか。

その伏線として見えてきたのが、新国立競技場のデザインをめぐっての解任騒動で、ご記憶の方も多いと思います。当初のデザイン案は、建築家・ザハ・ハディドさんの手がけた2本の流線形のアーチが印象的なデザインで、五輪招致運動のアピールポイントにもなり進められていました。ところが、事業費の高騰が問題になると彼女はその元凶とされてしまい案は白紙撤回。その直後2016年にザハさんは心臓発作で亡くなってしまいます。

この問題を社会的テーマとして世に問うた「未練の幽霊と怪物」。2021年7月に上演され、作・演出は、国内外で活躍する鬼才・岡田利規氏、主演は森山未来さんでした。ザハ・ハディドさんのような存在が忘却されることに抗う(あらがう)意味を、能の霊的な存在が思いを語る世阿弥の「夢幻能」の形式を借りて音楽劇として創り上げて、大変な話題になりました。筆者もこの舞台を拝見しましたが、森山さんが透明な面を付けてザハさんの亡霊を舞う姿は、体に情念をみなぎらせながらも、懺悔と慰霊の心に満ち溢れた世界観を作り上げるという浄化を伴う舞台でした。「無念さ」の表現は、広告代理店や公共政策に縛られた国の政策決定に対する痛烈な批判として胸にひしひしと迫るものがありました。

開会式での森山未来さんの舞表現に、東日本大震災の被災者、コロナ禍で犠牲になった人々、オリンピックによって踏みつぶされた弱者、ザハ・ハディドさんに象徴されるクリエーターたちの無念さを始め、様々な構造的な矛盾に苦しめられた人々の怨念を真正面から受け止め、土下座し、許しを乞う姿を見たのは筆者だけでしょうか。

舞の動きは身体を地面に投げ出すなど、五体投地(ごたいとうち)と呼ばれる、仏教におけるかなり強い意味を持つ礼拝の方法からインスパイアーされたと言います。この礼拝はインドやチベットで行われていますが、国内では東大寺の修二会(しゅにえ=毎年2月に人々の幸福を祈るために開かれる行事)で行われるものが有名です。

日本古来の芸能「能」の技法を思わせる表現とも重なり、重層的な慰霊と懺悔の心が平和を祈願する姿にも映り、残念な交代劇が繰り返される一連の渦中にあって唯一の救いでもありました。

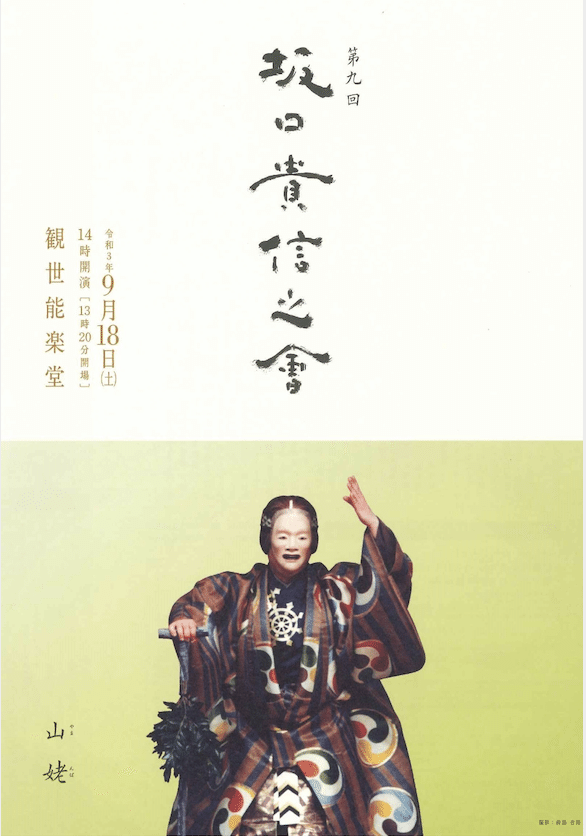

本号では、世阿弥が「未来への約束」として遺した「老いの開発」という生き方の美学、天才を産んだ子供時代など「人間・世阿弥」を特集します。 また、森山未来さんがリスペクトする演出家・岡田利規氏をして「フォースのある能楽師」として絶賛したのが、観世流・シテ方 坂口貴信師。今回 9/18に銀座・観世能楽堂で開催される「坂口貴信之會」公演にあたり、演目である世阿弥の名作「山姥」の見どころをお届けします。

銀座は、日本人が古来から持ち続ける「美意識」が土地の記憶として息づく街。このページでは、銀座の街角に棲息する「美のかけら」を発見していきます。

1 特集 世阿弥 未来への約束

第一部 世阿弥とは誰か?

・ミステリアス

世の中に、これほど多方面から日本文化芸術の頂点として深堀され、圧倒的なネームバリューがありながら、まるで実像が見えてこない歴史上の人物がいるだろうか。果たして本当に実在していたのか、そんな疑問さえ湧き上がってしまう、それが、「芸能者・世阿弥」という人物である。

因みに、些か旧聞に属するが、朝日新聞社が2000年に発表した識者が選んだ「日本人の顔10人」(西暦1000年〜1999年)において、世阿弥の得票数は徳川家康、織田信長に次いで3位に輝いている。言ってみれば、歴史上の大人気キャラクターであり、かねてよりNHK大河ドラマの主人公として取り上げて欲しいと云う多くの要望があるにもかかわらず、そこにはテーマとして扱う事が難しい「謎」が存在するので実現していない、と云うのである。

・世阿弥の功績

世阿弥の世界に与えた功績は比類ないものである。

今から約650年前(室町時代)に、物真似・見せ物的「申楽」を「能」という芸術の域に押し上げ、永遠なる循環をもつ「夢幻能」として大成させて日本の芸能史の頂点を創ったと云うことに留まらない。それは、世界最古の演劇として、シェイクスピアよりも200年も早く演劇理論を打ち立てた点にもある。さらに、その卓抜性は、真四角な空間と長い橋掛りをもつ小宇宙的な演劇空間(能舞台)を発見し、能面を軸とする無駄を削ぎ落とした極限の演技の確立、通常の逆転の発想から見つめた生と死の普遍的なテーマ性、とりわけ、人間の情念を結晶させながら進行する「夢幻能」という形式の革新性などその要素は言い尽くせない。

また、アメリカの神話学者ジョーゼフ・キャンベルは、1985年「神話の力」の中で、神話が「序破急」によって人々に伝播しやすい構成になっていることを分析的に示したが、世阿弥は650年も前に人類普遍の物語には「序破急」という演劇の組み立てが存在していることを発見して「風姿花伝」と云う最初の伝書に記している。「序破急」とは世阿弥によるネーミングで、能・狂言の構成を3段階に分け、それぞれの中で更に演出・速度等を変化させると云う手法である。即ち「序」は導入の静かな部分、「破」は中心となる展開部、「急」は終局に向けた部分と云うように分け、また「時間軸移行の型」によって、謡や舞の演技の軽さ・重さを変化させたり、足の運びの速度を変えるなどし、これによって舞台の世界観をより面白くするものとされている。

この考え方は現代では、能・狂言に留まらずあらゆるものの構成に「序破急」が影響を与え、世界に広く浸透している。

因みに、ジョージ・ルーカスがキャンベルの理論を参考に映画「スターウォーズ」を製作し世界的なヒットをもたらした事は広く知られている。

・世阿弥の出生 伊賀・忍者の里

世阿弥の作品には、美しい自然の描写が多い。和歌にそれを求め、旅にその風情をしたためた作品を見るにつけ、彼を育んだ幼少期の歴史・環境を知りたくなるのは自然の成り行きだろう。

日本で初めて女性として二世梅若実師に能の稽古を授かり、古典芸能の中に日本の美を追求した白州正子が、世阿弥の母の生家で系図を発見した後、世阿弥誕生の地・伊賀へ旅する様子を「世阿弥が歩いた道」というエッセイに残している。(以下,「 」の記述は同作品より原文のまま抜粋)

「その系図に『清次』(きよつぐ)と記してあるのが、世阿弥の父観阿弥で、『元清』(もときよ)というのが世阿弥の名前ですが、同じく伊賀の旧家に残っている古地図にも、『元清道誕生地』というところがはっきりと記されています」

発見された世阿弥の系図をもとに、辿り着いた伊賀の里を前に目の前に広がる風景を感慨深く描写している。

「伊賀は四方を山でかこまれた高原盆地で、奈良や京都から離れているにも拘らず、独特な文化を育んできた地方です。東のかた、うねうねと続く丘陵には、古墳群が望まれ、西は梅で名高い月ヶ瀬から、柳生を経て、笠置へ越える山並み。北は甲賀から信楽へぬける峠がつづき、南は室生、榛原、長谷を経て、大和の桜井へ出る伊勢街道がひらけています。いずれも木津川、伊賀川、初瀬川、などに沿った深い渓谷で、世間からまったく隔絶された様な所に、特殊な文化が芽生えたのは、故なきことではないと思います」

伊賀がもつ独特な自然と、芭蕉もこの地の出身だった事を挙げ、世阿弥と忍術との深いつながりの可能性にも言及している。一説によれば、世阿弥の父・観阿弥の母は楠木正成(くすのきまさしげ)の妹。楠木正成は南北朝時代に南朝方に属して活躍した事が広く知られている武人であり、伊賀忍者四十八人を使って諜報活動をし、少人数で北朝軍を翻弄していたと云う逸話も残っている。世阿弥を取り巻く環境に「忍者」の世界が見え隠れする。

「伊賀小波多(いがおばた)にて、座を建てそめられし時、

伊賀にてたづねいだしたてまつりし面なり」

「これは世阿弥が遺した『申楽談儀』の一節で、父観阿弥が伊賀の小波多で初めて一座を建立したとき、伊賀で発見した面だというのですが、現在でもこの「翁」の面は、観世家に、神宝のように伝わっています」

観阿弥が伊賀で一座を立ち上げたのは30歳頃で、その前後の1363年(正平18年)に世阿弥が誕生している。いわば、世阿弥は新しい申楽(猿楽)の座の誕生と共に生まれたのである。

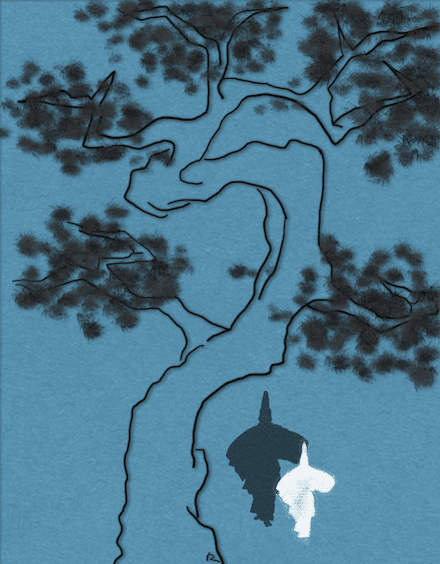

・神木の前で舞う

白州正子は伊賀の神秘的な風景に囲まれる中で、目の前で観阿弥・世阿弥親子が舞う姿を見る思いがしたと記述している。

「お能が神事と結びついていた頃の名残をとどめています。四方吹きぬけの簡素な造りですが、舞台の背後には神木が立っており、これが後世、舞台の鏡板の松の絵に変って行くのです。その神木に降臨した神が、シテにのり移って舞うと云うのが、おそらく能のはじめの形でした」

「古代の自然信仰では、神様は山から下りてくると信じられていたので、伊賀の様な山中から忽然と現れて美しい舞を奏でる芸人たちは、常に神秘的な存在だったことが想像できます」

「幼い頃の世阿弥が、身も心も、この美しい山野の中に浸りきって過ごし、後世、彼が創造した芸術に、あれほど日本の自然が美しく謳われ、草木の精や物の怪が現れるのも実際に世阿弥がその耳で聞き、その眼で見た事ではなかったか、と云う気がしてきます」

と結んでいる。

第二部 未来から来た 天才

□最大の功績 「老いの開発」の発見

仕事を持ちながら大学へ通う社会人学生がこのコロナ禍で増えている。新たなスキルのチャージが大きな目的だと思われるが、編入学先として芸術大学が今人気なのだと云う。そんな30歳の社会人女子大学生から、興味深い話を聞いた。

グラフィックデザインの講義でのアートとテキストを編集する課題で「世阿弥」と云う名前に久しぶりに触れた。ネット検索でヒット件数だけは多いが、調べれば調べるほどとらえどころがなく、人物像がどんどんぼやけて行く体験を初めてしたと云うのだ。そんな中で、一番驚いたのは次のような言葉が繰り返しヒットすることであったという。

「人生の経験を積んだ後に到達できる境地」

「老木に花の咲かんがごとし」

「人生最後に咲いた花こそ『まことの花』」

【年を取る事=衰える事】という見方をしていた彼女にとって、世阿弥の言葉から「年令を重ねる毎に良くなって行く」そういう人間の生き方・世界観が存在するのだと云う発見が聴こえてくるようで、大変な驚きだったという。

そしてそれは、父親の観阿弥の芸に対して、繰り返し世阿弥が発している言葉だと知った。世阿弥にとって、常に天才・観阿弥はヒーローだった。彼が、幼い頃から父という人間を「若い頃の美貌より、年齢を重ねてそれを失っても得る事が出来る技術や体験が人間を良くする」というように観察していたこと、若いときの美貌などはすぐに失う事を知っていた事、人はいくつになっても進化するという奇跡を起こせるのだと云う確信、そのことがとにかく驚きであり感動するものであった。

世阿弥は自らの芸能伝書「風姿花伝」の中で、「時分の花」を咲かせ、最後の「老木の花」に至るプロセスを説いている。「時分の花」とは、役者の年令の若さから生じる、一時的な美しさや魅力の事で、修行で極められた「真の花」の対局の言葉である。「年令を重ねる毎に美しく進化」することを可能にする極意を「老木の花」と名付けている。

これは現代的にみれば、新しい「老い方の手本」である。高齢化社会の日本だからこそと云うべき「老いてなお良くなる」生き方を教えてくれているのではないか、という問いかけを見出す。そういう意味で、芸論を超えた人間の生き方の上での「老いの開発」こそが世阿弥の最大の功績ではないだろうか。

世阿弥はどのように「本質を見抜く感性」を得たのか。時代背景、そして影響を受けた偉人たちとの交流を探ってみたい。もしかしたらそこに「老いを開発」するという類い稀な彼の「感性の入口」があるのかもしれない、と云う気がするからだ。

□動乱の世の中で世阿弥の目がとらえたもの

・世阿弥の生きた時代

▼1963年世阿弥出生。この年は、別々の天皇を擁する2つの朝廷が並立していたことや動乱の様から日本史上最も希有な時代だと云われている南北朝時代(室町時代初期。通説1336年−1392)の真ただ中、北朝を擁立した室町幕府初代将軍足利尊氏死後約5年が経過したところで、政権が安定し始め、南朝側との講話が進んでいた頃である。

▼1367年尊氏の嫡男2代将軍義詮(よしあきら)が死去、嫡男義満が10歳で家督を相続して1369年3代将軍になる。

▼1374年頃世阿弥が義満に見出される。

▼1384年観阿弥死去。

▼1390年—1400年頃義満は将軍権力を絶対化するため、有力守護大名たちの勢力削減を図るべく多くの戦を主導する。

▼1392年南北朝合一。

▼1395年義満は将軍職を嫡男の義持(よしもち)に譲るとともに出家(政治上の実権は握り続けた)、北山文化を開花させる。

▼1402年から20年程かけて世阿弥が「風姿花伝」を執筆。

▼1408年義満死去。義持は対朝廷・公家政策、守護大名統制政策、明との勘合貿易などの外交政策をはじめとする義満の諸政策を一旦は否定。また北山第(義満が建設した施設)も金閣を除いて破却。芸能は田楽を好み、観阿弥・世阿弥父子の庇護は薄くなる。一方、義満の死後勢力を盛り返す守護大名の中にあって調整役として機敏に立ち回わり室町幕府の歴代将軍の中で比較的安定した政権を築き上げた。義持の将軍在職28年は歴代室町将軍中最長である。

▼1423年義持の嫡男義量(よしかず)5代将軍に就職、1425年死去(義持が政治上の実権は握り続けた)

▼1429年義満の子であり義正の弟である義教(よしのり)が義持の死去に伴い6代将軍に就職。義持の長い治世のうちに失墜した幕府権威の復興と将軍親政の復活を目的として強権政治を行ったこと等から戦が絶えなかった。芸能では音阿弥を重く用いる一方で世阿弥を冷遇。

▼1432年世阿弥の後継者である長男元雅(もとまさ)暗殺される。

▼1434年世阿弥が義教により佐渡へ配流される。

▼1441年義教暗殺される。

▼1443年世阿弥死去。

・名人・父・観阿弥と能の原型

歴史の動乱期を観阿弥と世阿弥は申楽芸能者の集団として、地方の神社、寺社に招かれ舞い、次第に認められて中央へ進出して行くことになる。先ず、長谷寺の申楽集団に加わり、次に大和の結崎(ゆうざき)に移り、「結崎座」を名乗る。昔この地方が興福寺の寺領であった事からその縁により、観阿弥はやがて奈良の春日大社に進出し、その美しい芸が認められて、興福寺や醍醐寺にも招聘され次第に成功を収めて行ったに違いない。

中でも春日大社の「おんまつり」は、由緒正しい「能の原型」を今に伝えている祭りだが、当時から御旅所に着いたご神体の前でさまざまな芸能を奉納するのが習わしで、舞楽、田楽、花笠踊り、はては大名行列にいたるまで、まるで日本の芸能史の縮図を思わせる見事さだったと伝わる。能は中でもそうした芸能の中心であり、神木の前で古式に則った「弓矢の立合い」が披露され3人の翁が舞った。神木は「影向の松」(ようごうのまつ)と呼ばれ、影向とは、神仏が依代(よりしろ)に降臨すると云う意味で、このご神木が後世、能舞台の鏡板の松に移されているのである。

やがて、観阿弥は、大和から京へ上ることになる。応安七年(1374年)、京都の今熊野(いまくまの)神社で能が催され、足利将軍義満が、初めて見物するということで京はその話題でもちきりとなった。今熊野神社には巨大な楠(くすのき)がそびえていて、この神木の前で観阿弥・世阿弥親子が舞ったという。

・義満と世阿弥の出会い

足利義満に、はじめて世阿弥が出会ったのは、1374年義満16歳、世阿弥が11歳の時であった。今熊野神社の演能において、既に当代一との名声を得ていた父観阿弥(かんあみ)とともに、大名たちが並みいる前で獅子を舞い、一気に人気をさらった、そのときである。もともと、奔放磊落な義満は、はじめて観た申楽の面白さに魂を奪われ、その新興気鋭の芸能を誉め称えた。そして、彼の心をとらえたのは、芸の面白さにも増して、少年藤若(世阿弥の幼名)の美しくたおやかな姿だった。それ以後、藤若は義満の寵愛を受け、そば近く召し使われるようになる。

・義満の寵愛ぶり

義満の藤若への傾倒ぶりは大変なもので、南北朝時代の公卿・三条公忠の日記「後愚昧記」(こぐまいき)にはその様子が次のように描かれている。

「先頃から将軍は大和申楽の児童を甚だしく寵愛され、常に傍らに侍らせているが、かくの如き遊芸の徒は、乞食の所業に等しいものであるのに、臆面もなく可愛がるばかりか過分の財宝さえ給わっている。したがって、諸国の大名も、こぞってこの子供の機嫌を取り結び、巨万の富みを費やしているのは嘆かわしい事だ」

まさに、義満の寵愛ぶりを常軌を逸していると言わんばかりであり、藤若時代の世阿弥は、さぞかし周囲から羨望と妬みの両方を強烈に浴びせられていたに違いない。

□世阿弥の生き方を変えた偉人たち

・自身のヒーローだった 父・観阿弥

義満と一緒に父観阿弥の「自然居士」(じねんこじ)を見物に行ったときの話を「申楽談儀」に記している。

「父は大男だったが、女の能では細々となり、自然居士などで少年に扮すると、黒い鬘をつけて高座に登った姿は、どう見ても十二、三の稚児としか思えなかった。『それ一代の教法より』と順々に謡っていくのを、鹿苑院(ろくおんいん/ 義満)はご覧になって、

『藤若よ、そちは父親の小股をかこうと狙っているが、ああいう所だけは、いかに利発なお前でもかなうまい』

と感嘆のあまり仰せられたのであった」

義満のからかいをよそに、観阿弥の年齢差を超えた人物を演じきっている名人芸をつぶさに観察し、その見事さに感動しながら、いつか自分も父を超える芸域に達することを念じていたのだろう。

・「老いてなお美しい」 喜阿弥の至芸

当時、田楽・申楽界には父・観阿弥の他に一忠(いっちゅう)、喜阿弥(きあみ)、増阿弥(ぞうあみ)、犬王(いぬおう)など名人が存在していた。

「申楽談儀」の中にこんな記述がある。

「自分(世阿弥)が十二の年、奈良の法雲院で能があると聞き、他流の人々はどんなことをやるのだろうと、見物に行ったところ、田楽の喜阿弥と云う老人が、直面(ひためん)に麻で作った鬘(かつら)をつけて、舞台の上に現れた。『昔は京洛の花やかなりし身なれども、云々』と何気無しに謡いだしたのが、たいそう自然に聴こえて、もうそれだけですっかり感服してしまった。

その場で得た感動が、その瞬間だけではなく、後になって思い出せば出すほど美しくなる様な至芸であった。また炭焼きの能では、麻の鬘を結いあげて、杖をついて登場したが、橋掛り中途で止まり、咳払いをした後「あれなる山人は・・・・」と謡いだしてから、だんだん次にうつって行く、そのうつり具合が、いかにものびのびとして、成程名人だなと、感心させられたが、彼の姿には、例えば古い道具にでもあるような、味のある趣が見られた。

喜阿弥はその頃、喉を痛めたとかで、謡も全部を謡う事がなく、他のひとにそっと謡わせて、自分はあとからつけるだけであった。最初の部分を人にやらせて、中途からしめくくるのである。それで少しも耳障りでなく、反って面白く聴こえるくらいだったから、今までに見た名人たちの中でも、彼は最も卓越した人物であったように思う」(申楽談儀より)

十二歳の時に、名人の名人たる所以を、「老練な美」という視点で掴んでいた世阿弥、どれほどの天才だったかが分かる。まさに、確かな審美眼と好奇心と利発性に富んだ早熟な少年だったのだろう。「何を持って美とするか」これが生涯抱き続けた世阿弥の美意識であるが、これは「年令を重ねてこそ到達できる熟成した人間像」を確信した出来事でもあったであろう。

申楽談儀とは

世阿弥は晩年の芸談を次男の観世元能(もとよし)に筆録させている。観世大夫を(だゆう)を長男元雅(もとまさ)に譲った直後に「申楽談儀」として著しているが、藝談でありながら、世阿弥の幼少期からの感性の置き所を知る上でも貴重な資料であり、当時の能楽の実際の演出や、一忠、喜阿弥、増阿弥、犬王、観阿弥と世阿弥に至る演者の各芸風を紐解き、田楽(でんがく)等、能に関係ある諸芸能の実態を、具体的な能楽論として残している。

この「申楽談儀」の中で、早熟で芸の観察眼に長けた感性豊かな藤若時代の様子を窺い知ることができる。

・「品性」を育んだ和歌 二条良基が授けた教養

義満以上に世阿弥の才能を見抜き、その美少年ぶりを讃美した文化人がいた。南北朝時代の公卿・歌人で連歌を大成させたこの時代を代表する文化知識人、摂政の二条良基(にじょうよしもと)である。義満が世阿弥に付けた家庭教師である。

世阿弥の幼少名「藤若」の名付け親は、二条良基だった。

良基は初め南朝の後醍醐天皇に仕え、後に北朝の天皇に仕えた人物である。良基の属した二条家は、藤原氏の中でも摂政・関白に任じられる名家「五摂家(ごせっけ)」の一つである。その藤原氏一族の代表とも言える人物である良基から名前の一字が入った「藤若」という名をもらったことは、大変な名誉なことであった。

世阿弥にこの名をつけるにあたって、良基は和歌を扇に書いて与えたと伝えられる。

「松が枝(え)の藤の若葉に千歳まで

かかれとてこそ名づけそめしか」

松の枝に蔓(つる)がかかっている藤の若葉、その若葉のように若々しいこの児(ちご)が、長寿の松のように千年もの間そのままであり続けてほしいと云う願いを込めたからこそ、「藤若」と名付けたー

連歌は一首の和歌の上の句と下の句を別の人がつくるので、いかに気の利いた短歌が出来るかを競い楽しむのが趣向で、鎌倉時代末以降に大流行していた。世阿弥も文化的な師匠である良基について熱心に学び、数年で師とともに連歌の会に同席できるほどになっていた。世阿弥が詠んだ句が残っている。

ある人が、連歌の会にて五七五の句を詠む。

「聞く人ぞ心そらなるほととぎす」

世阿弥がそれに七七を付けた句。

「しげる若葉は ただ松の色」

— ほととぎすの一声をひとえに待っている人々の眼前に茂っている若葉の青々とした色は松の葉では無いけれど、松の葉の色そのものだ。千年もの永い時を経て生命を繋ぐ、めでたい常緑の色だ ー

『松』は松の木と『ほととぎすの声を待つ』に掛り、『しげる若葉』は松ではなく藤を描いていて、「藤の若葉」と「松」が一緒に詠み込まれている、そんな想像をさせてくれる世阿弥の句を連歌の一人者でもあった良基はそのとき称賛したという。

連歌とは

複数の人たちによって1つの座を囲んで行なわれる文藝で、ある人が和歌の「五七五の句」を詠むと、別の人がその五七五に合った「七七の句」を付けて一首の短歌の形にして、を繰り返し続ける和歌の遊びのこと。

・良基からの恋文

良基の連歌道を通じて言葉や振る舞いの品性を学び続けた世阿弥。実は、この世阿弥の才能を義満以上に見抜いていたことを表す書状が残されている。二条良基が観世座と親しかった、東大寺の院家尊勝院に送ったもので、当時60歳近かった良基が12歳の藤若(世阿弥)にいかに魅了されていたかが分る貴重な資料だ。(口語訳)

「藤若に暇があったら、もう一度、お連れ下さるようお願いする。先日は、藤若は端正で、私はすっかり夢中で心が空っぽになってしまった。本職の芸能はわざわざ申すまでもなく、蹴鞠や連歌にまで優れている点を見ると、ただ者ではない。何よりもさらに素晴らしいのは、藤若の顔立ちや振る舞いの風情は、こちらがぼうっとしてしまう感じで、他よりも格段に優れている。このような名童がいるとは信じられない。源氏物語に、紫の上のことを書いているのも、眉のあたりが美しいと申しているのは、こちらがぼうっと魅了され、優美な容貌である。同じ紫の上を物にたとえるに、春の曙の霞の間から樺桜の咲きこぼれていると申しているのも、見ているものをぼうっとして、さらに華やかな風情である。歌も連歌も素晴らしいと申すのは、風情が面白く、幽玄なのを上品にしてみせるのだ。

将軍様(足利義満)が藤若を賞玩しなさいますのももっともだと思われる。得がたいのはタイミングであり、このような技芸に優れているのも時機があっていることは得がたい事であるのに、ぴったりと重なりに重なっているのが、不思議に思われる。

どうかどうか、こちらにお連れくださいませ。このような埋もれ木のような年齢になり果てて、一体、自分のどこに、心の花が残っているのだろうと我ながら思う次第。この書状はすぐに火の中に入れていただきますようお願いする。」

まるで、熱烈なラブレターの風情である。二条良基が世阿弥の才能に夢中になり、それ以降自身の高い教養を惜しむ事無く世阿弥に授けた様子が想像できる。余程内容が面白かったのだろう、『火中に入れてくれ』と頼まれたにもかかわらず、受け取った人の思いのまま今日に残されていることで、私たちは二人の人間的な側面を今に知る事が出来る。

・美しく生きる 手本 『高橋殿』(たかはしどの)

世阿弥には、藤若時代から立ち居振る舞いを手本とした女性の存在があった。そこにはその後の彼自身の生き方に大いに通じるものがあった。

「この道は、『色知り』でなくてはつとまらない。自分のことに執着してはならないのである。鹿苑院(義満)の御思人(おんおもいびと)、高橋殿という女性は、東の洞院(とういん)の傾城(けいせい)であったが、万事に付けて色知りで、将軍にとっては特にお気に入りで、終始落度というものがなくて終わった人だった。上の機嫌を良く察し、お酒も強いる時には強い、控えた方がいい時は控え目にして、様々に心をつかい、立身出世したのである」

(申楽談儀)

高橋殿とは、義満の側室で、義満の存命中は「西御所」と称され、義満の没後には京都の北の高橋邸宅に住んだ事から「高橋殿」「北野殿」と呼ばれた女性のことである。けっして身分の高い出自ではなかったが、女性としての美しさもさることながら、機転が利き、酒も強かったことから義満に寵愛され、義満が地方に行脚する時には必ず同行している。義満没後第将軍を継承した4代将軍義持(よしもち)、第6代義教(よしのり)も高橋殿には深く敬意を払い続けたという記録が残されている(「『花営三代記』『満済准后日記』」)

世阿弥は藤若時代から、この高橋殿と云う女性の振る舞いを始終身近に見ていたのだろう。

この逸話は、いわば高橋殿と同じ立場の者として、世阿弥がどのように気を使い、むつかしい環境の中で身を処していったのか、そして、人に仕えることで培った実生活の体験が、長じて後、見所(けんじょ)を楽しませる舞台の上に大輪の花を咲かせる栄養になったか、大いに想像させるものであろう。

*『色知り』・・・人情の事。特に男女間の情の道によく通じている事。

・「わきまえ」を大切にした世阿弥

世阿弥の生き方は、常に将軍への恩義は示しても、格別それを誇ったり、甘えたりする様子は見せず、むしろ自分の立場を良く心得ているというものである。

「われわれは普段は着流しでもさしつかえないが、その時々の場所柄を考えて、それに応じた服装やふるまいをしなければならぬ。先ずは、神事をはじめとして、貴人の御前などでは、何事も先方の御意に添うように務めなければいけない。それもうわべだけ丁寧なのは反って失礼に当る。・・・・・・増阿が勧進帳をやった時は、岩童(いわどう)と云う役者が大勢引具して将軍の座敷へ伺候したが、もっての他であると人が噂した。しかるに、観世(世阿弥を指す)は一人で参った、というのでひどく評判が良かった。当たり前の事である。が、小さな日常の行ないこそ大切なのだ。この芸道は、礼楽2つの道にとれば「楽」である。人に楽しみを与えるのが務めなのだから、舞台の上ばかりでなく、日常のことごとに心を配って、人と人との間柄を『ニッコ』とさせるのが我々の仕事なのである」 (申楽談儀より)

日常の事細かなところにまで注意を払う様子から、我に執着しない有り様が美意識として根付き、生きる信念だった事が分る。

エピローグ

◆不幸の連続から 未来への約束「風姿花伝」へ

華やかな時代の寵児として、恵まれた幼少期を過ごした世阿弥。しかしその後1384年、彼が22歳の時に父・観阿弥が舞台上で急逝。1408年には義満の死去。2代将軍となった義持は申楽よりも田楽が好みだったため、義満の頃ほどの恩恵は受けられなかった。1429年6代将軍となった義教は、青蓮院門跡であった頃から寵愛していた世阿弥の甥であり養子でもあった音阿弥(おんあみ、又はおんなみ)を重用し、世阿弥を事実上演じることができない様にするなど冷遇してついには1434年佐渡へ配流した。後に帰洛したとも伝えられるが、1443年頃没した。

そのような中、世阿弥は1402年(39歳頃)から20年ほどかけて、希代の名著「風姿花伝」を執筆、改訂する。たった一人の後継者(長男元雅(もとまさ))のために、書き綴った秘伝の書である。

第一章の「年来稽古条々」には、7段階に見立てた人生論ともいうべき心得が記されている。幼少期(7歳頃)、少年前期(12歳〜13歳より)、少年後期(17歳〜18歳より)、青年期(24〜25歳の頃)、壮年前期(34〜35歳の頃)、壮年後期(44〜45歳の頃)、老年期(50歳以上)。中でも、圧巻なのは、有終の美を飾る最終稿「老年期」である。

観阿弥の最後の舞台を彷彿とさせる文章が心にしみいる。

観阿弥は、死の15日前に、駿河の浅間神社(せんげんじんじゃ)で奉納の申楽を舞った。

「その日の申楽、ことに花やかにて、見物の上下、一同に褒美せしなり」

「能は、枝葉も少なく、老木になるまで、花は散らで残りしなり」

観阿弥の舞は、あまり動かず、控えめなのに、そこにこれまでの芸が残花となって表われたという。これこそが、世阿弥が考えた「芸術の完成」だった。老いても、その老木に花が咲く。それが世阿弥の理想とする能だったと云われる所以である。

・鎮魂と祈り

650年を超えて現代に生き続けて来た能。能は「敗者の美学」とも云われる。戦いに勝ってめでたいという能を一切書かなかった世阿弥がそのルーツである。彼は武人たちが敗戦の苦に喘いでいる現実を目の当たりにしていただけに、その魂の鎮魂、祈り、蘇りを「夢幻能」として完成させて行ったのである。能の魂が、現代においても『平和主義』『反戦の芸能』であり続けている所以である。

因みに、泰平の世をもたらした徳川家康は、能を式楽(指定芸能)として行くが、自身を神にする様な能などは作らせることもなかった。

世阿弥最大の惨事、将来を託していた長男・元雅の暗殺については伊賀にまつわる憶測が今日に至るも見え隠れする。そして謂われなき罪での佐渡への流罪。諸説あるがこの遠島は元雅の横死と無関係ではないとされている。

こうしたミステリアスな世阿弥の後半生と、長い間歴史に埋もれ、明治後期にようやく発見された「風姿花伝」をはじめとする20余の伝書を通じて、「能がいつも人間の本質を結晶化しながら進化して来た芸能であった故に、650年生き残った」事実を私たちは知るのである。

今私たちは、時を超えて遺された「世阿弥の美学」を未来に活かす幸運を得ていることを改めて実感する。

2 能のこころ 世阿弥の名作「山姥」 観賞のすすめ

〜9/18「坂口貴信之會」 能舞台/事前レポート〜

【山姥】 幽(かそ)けき異界

—人間の「輪廻」と「四季の移ろい」を描く世阿弥作品—

世阿弥は、能に登場する鬼神について、それをただの鬼ではなく、その「心」が能に登場しているのだと述べています。「鬼神をも和らげる歌の心」それこそが「幽玄」であると。静寂で枯淡な風情を漂わす舞台上に、人間の【輪廻】と「四季の移り変り」を描き出す【山姥】、世阿弥の名作をご紹介します。

現代の能楽界にあって、世阿弥を彷彿とさせる艶のある優美な表現で益々好評を博している、観世流能楽師・坂口貴信師の能舞台 「坂口貴信之會」9/18(土)(於銀座・観世能楽堂)開催に当たり、上演作品の見どころをお伝え致します。

【見どころ1】

能だけが描ける 世阿弥の【宇宙観】

今回上演される【山姥】は能の五番目演目で、一日の最後に演じられる鬼物や天狗物のジャンルに入ります。この作品では山姥(鬼女)が登場。

見どころは何と言っても、曲舞(くせまい)を山姥が舞う場面です。深山の月明かりのもとで仏教の思想を語り舞う姿は圧巻であると云われます。

世阿弥の芸談書「申楽談儀」には、「名誉の曲舞どもなり」との表現があり、この曲舞を自ら称賛していることからも名曲である事が分かります。謡の緩急鋭い変化と舞のめまぐるしさに富んだ、大変見応え、聞き応えのある作品です。

世阿弥は山の鬼女の姿に託して、人間の輪廻(りんね)の苦とともに、四季の移り変わりと自然、あるいは宇宙そのものを象徴しようとしたのではないかという気がします。そんな哲学的は重厚さを漂わせるこの作品は、まさに能だけが可能とした表現の世界であることを発見できる作品なのです。

【見どころ2】

大自然の象徴「山姥」

主人公の山姥は、私たちがイメージする恐怖に陥れる存在とは一線を画しています。姿こそ異形の恐ろしい者ですが、人を助ける存在として描かれ、深い山奥の神秘的かつ原初的な世界で生き続ける、人間の存在を超越した大自然の象徴とも捉えられる印象があります。人間、自然、宇宙に開けた叡智の化身でもあるかの様な広大な存在感すら感じさせるのです。

そこには、深い山奥という情趣あふれる舞台設定、異形の主人公と華やかな女芸能者との対比が鮮烈であるとともに、深遠な仏教哲学まで組み込んだ崇高なストーリー、さまざまな要素が絡み合いながらめまぐるしくなされる場面展開などが、世阿弥をして称賛させるに値する息をのむような見事な構成があります。

坂口貴信師の緩急豊かな謡と世界観の大きな舞がどのように展開されるのか、大変楽しみな舞台です。

【山姥 あらすじ】

山奥に棲むという鬼女、山姥の曲舞を謡う女芸能者は、都で評判を得て「百万山姥(ひゃくま)」(ツレ)という異名で広く知られていた。ある時、百万山姥は善光寺参詣のため供の者たち(ワキ・ワキツレ)を連れて、信濃国(長野県)へ旅に出る。善光寺へ至る道には、上道(あげみち)、下道(しもみち)、上路越(あげろごえ)の三道があり、百万山姥は善光寺の本尊である阿弥陀如来(あみだにょらい)の通られた道であるという上路越を徒歩で行くことにする。ところが、途中の山中で突然、日が暮れて暗くなってしまう。

辺りには宿も無く途方に暮れる一行のもとへ、一人の女(前シテ)が現れて宿を貸そうと言う。一行を家に案内した女は、「百万山姥の曲舞」を所望する。そして、自らが山姥であると明かして、そのために日を暮れさせ家に連れてきたのだと話す。百万山姥が謡おうとすると、女は今宵の月の夜に謡うのなら、自らも真の姿を現して舞おうと告げ、消え失せてしまう。

このにわかに信じがたい出来事に一行は恐れをなす。所の者(アイ)から山姥にまつわる話を聞くうちに夜も更けていき、月光のもとで百万山姥が約束通りに舞い始めようとすると、山姥(後シテ)が異形の姿を現わす。

深山幽谷に日々を送る山姥は、その境地として「邪正一如」(じゃしょういちにょ)という禅の教えを語り、人間と山姥は本来は同一のものなのであると謡い舞う。その後、春・秋・冬の「山廻り」(やまめぐり)の様を見せ、どこへともなく去って行くのだった。

知っているとさらに観賞が深くなる 《山姥》キーワード

●「曲舞」

百万山姥は「曲舞」という芸能を専門にしている。曲舞とは中世に流行した歌謡で、能のクライマックス部分である「クセ」というパートの原形になったものである。曲舞はリズミカルな節(ふし)が特徴で、この節を世阿弥の父である観阿弥が能に取り入れたことで、能の大きな改革をもたらしたといわれる。

●「邪正一如」(じゃしょういちにょ)

曲舞で、山姥は「邪正一如」という仏教の理を語る。「邪」と「正」は、一つの心から出て、邪と正になるのだから、本来は同一のものであるという。

「仏法と世法」「煩悩と悟り」「仏と人間」「人間と山姥」は、別々の対立するものではなく同一のもので、あらわれ方が異なるにすぎないと説いている。

・「山廻り」

「輪廻」(りんね)という人間の繰り返される生の苦しみの様が描かれており、ここでは、人間も山姥も同一の存在であると説いている。

《観賞ポイント》 面、装束の変化の見事さ 「山姥」の舞台では一般に、女芸能者(百万山姥)は小面(こおもて)と云う若い面を付け、紅入(いろいり)の唐織(からおり)で登場します。女芸能者が従者を引き連れて善光寺に参ろうと越後の山を登る途中、突然日が暮れてしまう。そこへ前シテ(前場の主役)・山の女が現れる。

ここでは紅無(いろなし)の唐織(からおり)をまとい、「深井(ふかい)」「曲見(しゃくみ)」などの中年女性の面を着用して登場し、自分の住まいを宿にするよう勧める。深い谷の夜が更けると、雪のように白い髪に星の要な眼光を光らせ、狭丹塗(さにぬり)のように赤い顔をした面をつけ、厚板(あついた)の裾を腰で端折り(壷折り(つぼおり))、金襴(きんらん)の半切(はんぎれ:袴の一種)をはいた山姥が一行の前に現れる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▪第9回 坂口貴信之會 公演情報

と き:令和3年9月18日(土)14時開演(開場13時20分) ところ:観世能楽堂(ギンザシックス地下3階) *林望先生のお話は、14時〜、公演は14時30分頃〜の予定です。

[演目]

お 話 林 望(作家・国文学者)

仕 舞 「賀茂」観世 三郎太 「笹之段」坂口 信男

舞囃子 「松風」戯之舞 観世 清和

能 「山姥」坂口貴信

チケット申し込み →観世能楽堂 観世ネット www.kanze.net

3. 銀座情報 スペクタクル能 8月27日 配信開始!

「神・鬼・麗 三大能」∞2020 【演出・出演】 坂口貴信 伝統芸能(観世能)× 映像最新技術(東映)

↓「クリックすると動画がご覧になれます」

2020東京オリンピック延期に伴い、順延されていた能楽公演。丸の内TOEI での「スペクタクル・ライブステージ 」として実公演が予定されていましたが、今般の新型コロナウイルス感染拡大と政府の発表を鑑みて、いよいよ公演の配信が始まりました。

配信とはいえ、 実公演と変わらないライブ感をそのまま、人気演目「高砂」「紅葉狩」「胡蝶」のクライマックスを一気に鑑賞することが可能とっている点、能の世界をダイジェストに体感してみたい方には願ってもない機会です。3面スクリーンを設置した映像とのコラボレーションというメディアとの融合も見所の一つです。さらに今秋には VR での上映も予定されています。日本芸能と最先端技術の融合という誰も見たことのない新たな能舞台、この機会にぜひをご自宅でお楽しみください。

■監修/観世清和(二十六世観世宗家) ■総合演出・出演/坂口貴信

■総合監督/深作健太 ■出演/観世三郎太 他 観世流能楽師

■企画:観世文庫

■製作:東映 木下グループ ■映像制作:ツークン研究所 東映アニメーション ■特別協力:観世能楽堂 ■公式サイト:https://spectacle-noh.com

©2021 東映 木下グループ

【ミレールにて8月27日(金)より配信開始】

🟢購入ページ🟢

https://share.mirail.video/title/0720439

🟢配信レンタル(7日間)価格:税込550円、 🟢配信購入(無期限視聴)価格:税込2,750円 ※iOSによるIAP(アプリ内)課金はレンタル税込610円、購入税込2,820円 ※その他配信事業者では、9月以降順次配信予定

4. 編集後記(editor profile)

世阿弥が伊賀出身だったことに縁を得て、同郷の芭蕉の歌を。

月日は百代(ひゃくたい)の過客(かかく)にして、行き交う年もまた旅人なり。船の上に生涯を浮かべ、馬の口とらえて老いを迎ふる者は、日々旅して旅を栖(すみか)とす。 ー松尾芭蕉「おくのほそ道」

変わっていくものの中に味わうべきもの、心を動かすものを発見していけばいい。それを見つける目をこそ養っていく。それこそが日本人の風流の生き方なのだ ーそう語りかけてくれています。

素晴らしいものをキャッチできるためには、「おっとりした心」がとても大切です。昨今の世情は心波立つことばかりが続いていますが、花の変化を鑑賞するような心穏やかなひとときを持ちたいものです。

芽吹き、 一分咲き、 五分咲き、 満開、 散り際

この変化を楽しめたら、人生の名人になれるかもしれません。

本日も最後までお読みくださりありがとうございます。

責任編集:【銀座花伝】プロジェクト 岩田理栄子

〈editorprofile〉 岩田理栄子:【銀座花伝】プロジェクト・プロデューサー 銀座お散歩マイスター / マーケターコーチ

東京銀座TRA3株式会社 代表取締役

著書:「銀座が先生」芸術新聞社刊