知の手触り・知の温度 - RESEARCH CAMP in ITOSHIMA 参加者レポート

※ 長文です。RESEARCH CAMPの詳細に興味ある人(および暇人)以外は、見出しと写真だけ見て雰囲気を楽しむに留めることをお勧めします。

RESEARCH CAMP in ITOSHIMA(以下CAMP)に参加してまいりました。

福岡県・糸島の地にて「知の循環を探る」をテーマにフィールドワークを行い、得られた(体感した)情報を分析・ディスカッションして新たなコンセプトを打ち立てる、というものです。

(ここで言う「コンセプト」は、少し具体的に言うと「ソリューション」とか「企画」みたいな感じですね。)

9/15夜のカンファレンスPop-upイベントに始まり、9/16にフィールドワークを、9/17に分析&コンセプト作りのワークショップを行いました。

とんでもなく濃厚な3日間で、多くのことを体験・体感して学びを得ました。

記憶に留めおけるのはせいぜい3%くらいだな… と思うのですが、少しでも得られた学び(知識・手触り・温度)を心身に定着させるべく、note記事を書きしたためる次第にございます。

3日間の様々な行動の中で得られた学び・気づきを逐一書き留めようとするととんでもない文章量になってしまうので、「何をしたか」をざっと書いた上で、最後に自分に起きた変容の分析や感想といった、「何を得たか」を述べたいと思います。

(それでも結構な長文記事になると思われます。)

事前準備:フィールドノート記述練習

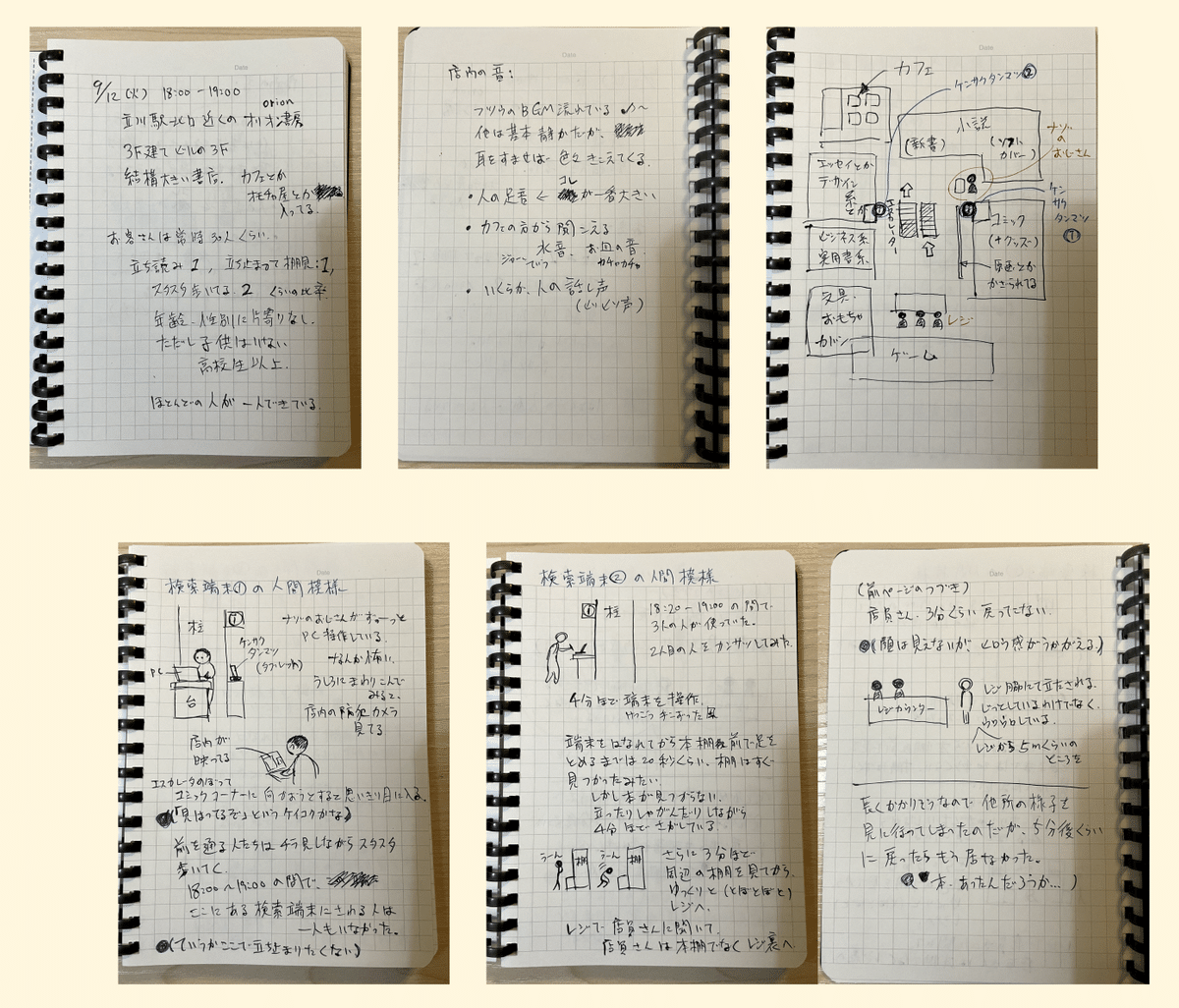

CAMPの2週間前に、オンラインで事前講習会があり、そこで任意提出の宿題として「フィールドノートを書いてみよう」が提示されました。

書店のような「知の循環」を意識できそうな場所に出向いて、その空間や人の様子をメモに残そう、というものです。

参加者の半数くらいが、実際にノートを書いて他メンバーにシェアしてたかと思います。私は家の近所の書店にて実行。

公共の場で立って丁寧にメモ取るのは思いの外難しく、書店内ではラフにメモをとって、そのあと落ち着ける場所にて整理しました。

万引き監視員ぽい店員さんを観察して、その様子を書き留めたりしました。(不審)

9/15(金) カンファレンスPop-up

CAMPの前日夜に、RESEARCH Conference Pop-up in FUKUOKA が催されています。CAMP参加者にとっては前哨戦的なイベントですね。

私はこの手のイベントのために遠征したのは初めてでして、ホテルに着いて即だらけモードに入ってしまったりもしつつ、とても刺激を受ける話をたくさんお聞きできました。

(下のポストはだらけモード時のもの)

セミナーとかワークショップとかの合間にストイックに積読消化してくつもりだったのに、ホテル前にいい感じのスイーツテイクアウトあるわ、ホテルで漫画貸し出してるわですでに遠征の目的すら忘れつつある pic.twitter.com/OPj9d8GhHs

— ノムジュン (nomura) (@nomjic) September 15, 2023

本記事ではカンファレンスPop-upの詳細は割愛します。

気になる人は、同志やすがひら氏の素敵記事を参照ください。

アーカイブ動画が近日中に公開されると思いますので、公開されたらこの記事にもリンク貼りたいと思います。

9/16(土) フィールドワーク

さていよいよフィールドワーク本番です。ワクワクです。

私は今までにいくらかUXリサーチを行ってきましたが、基本は画面や電話越しのリサーチであり、直接お会いできたとしても「会議室での対話」のような形であったので、誰かが生活や仕事をしている空間に入り込んでのリサーチ活動に憧れていました。

拠点は本屋アルゼンチン

午前中に本屋アルゼンチンさんに集結して、ガイダンスと講義を受けます。講義といっても堅苦しいものではなく、ユニークな本屋を糸島で営む方々の、本や知や人類学、そして糸島についての思いに耳を傾ける、という感じでした。

福岡・糸島でのリサーチキャンプが始まりました🏕️本屋アルゼンチン @s_anthropology さんのお話を聞いています!#ResearchConf pic.twitter.com/YO7QWHdkwQ

— RESEARCH Conference (@researchconfjp) September 16, 2023

3〜4人ずつの4チームに分かれ、それぞれのフィールドワーク先へと車なり電車なりで向かいます。

アルゼンチンを出る前に若干の待機時間が発生したチームもあったりして、波打ち際で軽く青春しつつ、それぞれの目的地へと散っていきました。

ではここから、私が所属したチームDが訪問した三か所をご紹介します。

訪問先① 本屋アルゼンチン店主宅の書斎

CAMPの拠点とさせていただいた本屋アルゼンチンの店主である大谷さん宅にお邪魔して、書斎にて一時間ほどお話しさせていただきました。

読書習慣や、生活と本の関係性、本についての価値観などなど。とてもたくさんのお話をお聞きしました。

お話は書斎と本棚のみにとどまらず、ご自宅の一部である土間や倉庫を共有スペース化しようという目論見などもお聞きし、個人レベルの知の収集と保持、および周辺人物との知的交流という、CAMPのテーマである「知の循環」に強くつながるエピソードをいただきました。

訪問先② 糸島芸農

糸島にてArtist in residenceを実施されている糸島芸農の実行委員長である松崎さんに話をお聞きしました。

松崎さんがドイツでの体験を経て糸島芸農を始めるに至ったエピソードから始まり、どのように人が集い、場が維持されてきたのか、などなど。

ここでも様々な話をお聞きしました。

アートという、感情・感性の発露であり、見方によっては「知」と対極にある分野においても、様々な叡智が下支えになっていること、それによって新たに生み出される芸術もまた新たな知の源泉となることを感じ取れる、良き時間でした。

お話をお聞きした場所もまた印象深く、「神社の一角で、アーティストが音響の収録をしていて、その見学にわらわらと多国籍な人たちが集まってくる」という、なかなかに趣深い空間。

芸術家の活動を五感で感じながら芸術についての話を聞くという、稀有な体験をしました。

訪問先③ 北欧家具 ハミングジョー

ハミングジョーという、北欧の家具・雑貨を取り扱うお店を経営されている赤星さんご夫妻にお話をお聞きしました。

アンティーク家具の買い付けや仕入れ、修理・補修の知識をどのように得て、運用しているのか、そして受け継いでいるのか、などなど。

家具は物理的な物体ですが、その設計や制作は紛れもなく「知」から成るものです。そして家具そのものだけでなく、流通ノウハウや人同士の繋がり、古いものを修理することで価値を高めていくアンティーク家具の文化など、多面的に「知」の形、そして「循環」の在り方を感じ取ることができました。

フィールドノート整理(メモからカードに転記)

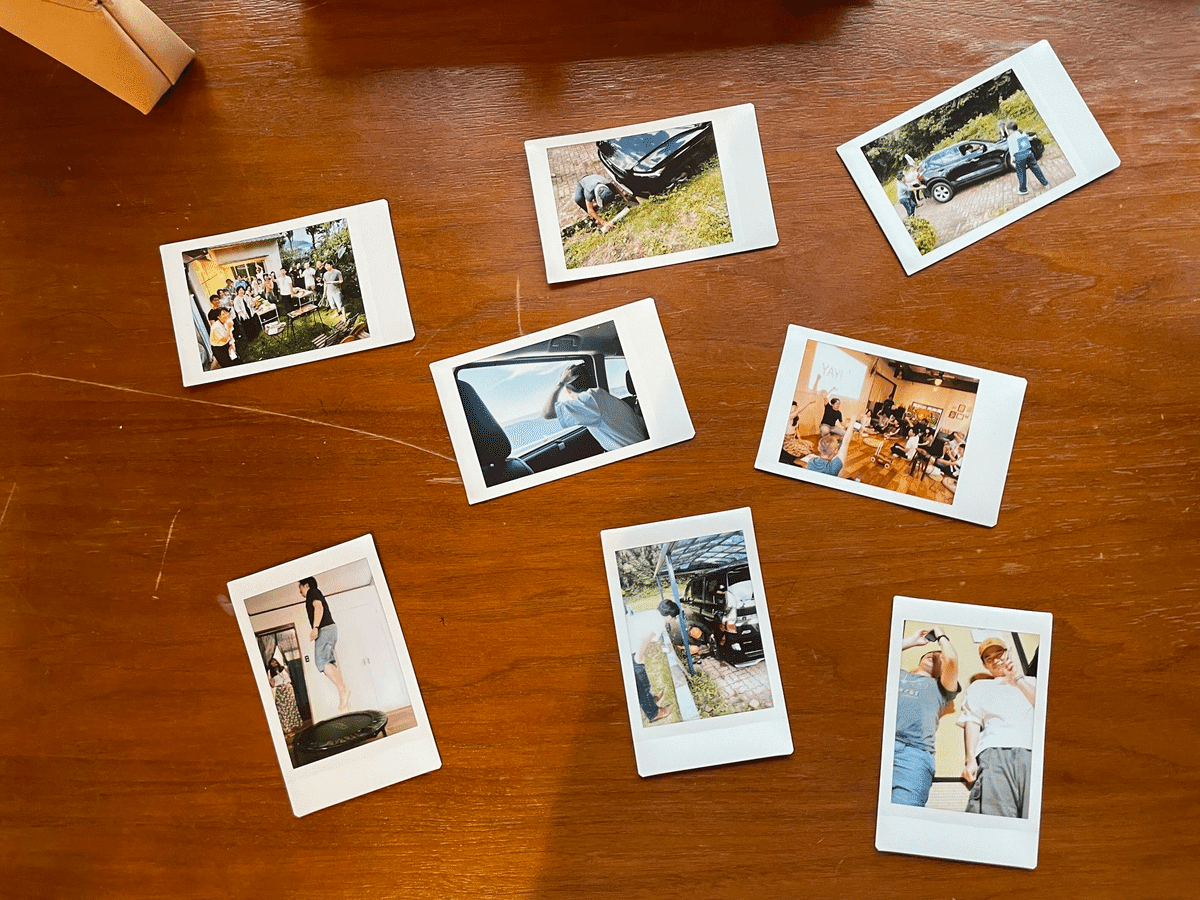

3カ所まわって体も頭もヘトヘトになりましたが、たくさん書いたメモは非常に乱雑な状態なので、翌日のワークショップに備えるべくカードへと転記します。

良き発見と思った項目を、10枚ほどカードに書き込みました。

というか10枚書いたあたりで力尽きました。

1日目のワーク完・そして

実はこの日はいろいろトラブルあり、それらからもいろいろ学びがあったりしたのですが、本記事では割愛します。

いやほんともう!次から次へと!(以下のポストから片鱗だけでも味わってください)

【ここまでのどきどき☆リサーチキャンプ】

— あっちゃん@転職活動中 (@f_lab08_07) September 16, 2023

・反対方向の電車に乗る

・車が溝にはまる

・車がパンクする

・海岸で首なし水着人形を発見する

#ResearchConf

そして参加者たちは宿泊先のゲストハウスへと集い、BBQやボードゲームなどで親睦を深めました。

これらの時間の中にも多くの学びがあったのですが(というかそこが一番強く自己の変容つながった気もするのですが)、言語化難しいのでこちらも割愛していきます。オフィシャルのポストだけ貼っときますね。

いろんなハプニングに見舞われたリサーチキャンプ1日目、夜はBBQで締めました🍖#ResearchConf pic.twitter.com/SW814HTpGb

— RESEARCH Conference (@researchconfjp) September 16, 2023

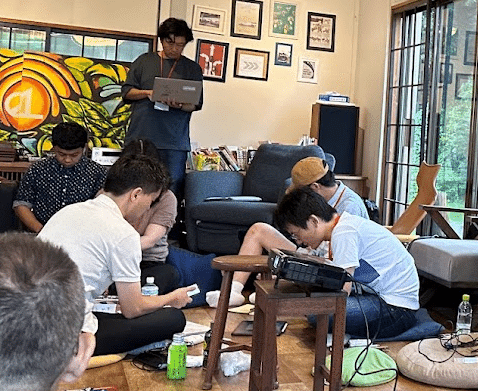

9/17(日) ワークショップ

CAMPの2日めです。夜更かししたメンツも多く、みなさんなかなか疲労気味でしたがノソノソと起き出し、朝ご飯(昨夜のBBQで消費できなかった焼きそば)を食します。

そして各々身支度して、再び本屋アルゼンチンへ。

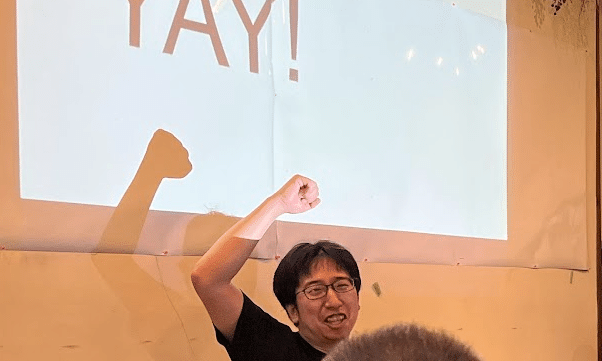

YAY!

みんなそこそこグロッキー、そして雨の中移動して表情も翳りがち。

そんな中、ファシリテーター木浦さんの陽気な「イエェーーイィ!」からのワークショップスタートです。みんなも一緒に「イエェーーイィ!」。場の空気を一瞬で変えるのすごい。

そしてワークショップの節目節目にこのYAY!唱和を挟んでく、とのこと。

とても良い仕掛けですね。一体感を得られるし、思考や議論がややこしくなってきた時に一回頭をクリアにする効果もありそう。

デブリーフィング

フィールドワークの最後に書いたカードを床に並べて、チーム内で振り返りをします。

チームメンバーの書いてる内容に対して、以下3点に着目してみましょう、とのことでした。

自分が見逃したもの

自分が聞き逃したもの

自分が気にも留めなかったもの

YAY!

振り返りをしてチームメンバーの意識が揃ったので、「イエェーーイィ!」

(あ、これ節目節目っていうか、ワークが1つ進むごとにやるんだ)

バイアスのシェア

各々どんなバイアスを持っていたか、各チーム一人ずつ話して、チーム間でも気づきをシェアします。

各々いろんな気づき・学びが頭に浮かんている状態になったので、アイデア出しに入ります。

YAY!

アイデア出しの前に気合いを入れるための「イエェーーイィ!」

(YAY!の頻度が思ったより高い)

アイデア出し(チーム内)

「こんなサービス/仕組み/プロダクトがあったら良いのでは?」をテーマにアイデア出しをします。

まだ各々の気づきをシェアしただけの状態なので、アイデアがふわっとしてるというか、具体性に乏しかったり、ピントがぼやけた感じのアイデア多めでした。

YAY!

アイデア出たぞ!イエェーーイィ!

機会発見(問いを立てる)

昨日のフィールドワークで得たファクト(床に並べたカード)と、先ほど書いて壁に貼ったアイデアから、解くべき課題を見つけ出します。

いわゆるHow Might We ~ ?というやつですね。

ファクトからは「何か課題がないか?」を探り、アイデアからは「そのアイデアで何を解決しようとしたのか?」を探ります。

後者の、アイデアから逆算するのは珍しいですね。

実際に何かしら課題解決する時に、「まずアイデアがあって、そこから背景を掘り下げる」というのは割とよくある話かと思われます。事実と議論を積み上げてソリューションに至ることよりも、実際にはアイデア起点で動くことの方が多いかもしれません。

課題の出しやすい、いい流れを用意していただけました。

ただ、数が出過ぎたのと粒度がマチマチなのとで、出した問いの中のどれにフォーカスするかを選ぶのに結構手こずりました。

ちなみに私のいたチームDで以下2つの問いにフォーカスすることにしました。

「本を手放すことに苦労している人が、他者との繋がりの中で、抵抗なく楽しんで手放せるようにするには、どうすればいいか」

「今を楽しいと思っていない人が、何しらに出会って、より人生を楽しめるようにするには、どうしたらいいか」

2つ目の問いがどうにも曖昧なので、このあとのアイデア出しでは1つ目をメインに扱い、2つ目はサブテーマ的な位置付けとしました。

YAY!

イエェーーイィ!

アイデア出し(チームシャッフル)

書き出した問い(課題)に対する解決策を考える形で、アイデア出しをします。

チームメンバーを組み替えて、4ターンのアイデア出しをしました。

流れとしては、以下のような具合です。

各チームに一人を残した状態で、その一人以外は他のチームへ移動

移動先のチームの問いに対して、5分間のアイデア出し(ターン1)

出したアイデアを、その時のチーム内でシェア

他の人のアイデアを参考に、再度5分間のアイデア出し(ターン2)

出したアイデアを、その時のチーム内でシェア

元のチームに一旦戻り、また居残り役を一人置いて、別のチームへ移動

移動先のチームの問いに対して、5分間のアイデア出し(ターン3)

出したアイデアを、その時のチーム内でシェア

他の人のアイデアを参考に、再度5分間のアイデア出し(ターン4)

出したアイデアを、その時のチーム内でシェア

大体みなさん1〜2分で1アイデア出すようなペースでしたかね。

それぞれのチームの問いに対して、40〜80くらいのアイデアが出た状態になりました。

その中から、各チームごとに1つ(または2〜3個)のアイデアを選出します。

YAY!

これにて午前の部は終わりですイエェーーイィ!

この後ランチタイムを過ごし、ファシリテーターは木浦さんから草野さんへとバトンタッチ。

午後の部では午前に作った問いやアイデアを元にコンセプト(企画/ソリューション)を作っていきます。

ペルソナ

コンセプトのターゲットとなる人物像(ペルソナ)を具体化します。

その人の悩みや欲求は?

その悩みや欲求が発生する状況は?

その人の属性は?

という3点を具体化していきます。(プラス、余力あればそのペルソナのニックネームや似顔絵を書きます)

私のいたチームでは、午前の最後で選出したアイデアが割と「万人にあてはまる」アイデアだったため、ペルソナを具体化しづらくて結構悩みました。

アイデアの具体化とペルソナ作成を行きつ戻りつで進めつつ、チームメンバー間の認識をすり合わせて、となかなかに大変な時間を過ごしつつ、どうにかこうにかペルソナを作成。次のステップへと移ります。

物語で表現する

アイデア(サービス・ツール)を使う当事者(ペルソナ)の物語を描きます。

「対象者」「欲求」「状況」「行動」「達成」。。。といった物語の構成要素を整理して繋ぎ合わせ、一つの物語を構成します。

これが思いの外迷走しました。

チームで取り組んだアイデア:

「知を提供したい(モノを手放したい人)」から「ある場に訪れた人」へと知をめぐらせる

上記アイデアの「ある場」を、ホテルに定めて具体化しようとしたものの、「提供したい人」「訪れた人」「場」の三者を詳細化しようとするとどれか1つが辻褄合わなくなるという三すくみ状態に陥ってしまい、物語の構成要素が定まらず議論がループ状態に。

それでもループを繰り返して少しずつコンセプトの輪郭が定まっていったのですが、まとめ切る前にタイムアップを迎えてしまいました。

最後の数秒でひとまずの結論を出し、終盤に議論をリードしてたメンバーにプレゼンをまかせる形に。

各チームのプレゼン

チームAから順番にコンセプトを説明します。私のいたチームDは最後。

プレゼンを任せたメンバーがとても情報整理力と表現力のある方で、すごくわかりやすい形で話していただけました。おそらく外部から見たら弊チームの迷走ぶりは全然わからなかったのではないでしょうか。

作成したストーリーをものすごくざっくり言うと、以下のような感じです。

- 糸島の住民の本棚が、アートとして街中に展示されている

- 訪れた人が、そのアートにより糸島の「知」と「人」に触れる

「本を手放す」というネガティブな体験を地域の資源に昇華させることを意図しました。(他にもいくつか意図がこめられているのですが、説明割愛)

他のチームが発表されていたコンセプトも非常に面白いものでした。

ただ、「面白かった」ということ以外の、詳しい内容はほぼ記憶に残らず。

昨日からの疲労に加え、床にしゃがんだ体勢で紙に情報を書き出し続けていたため、最後のプレゼンのあたりでは腰がとても痛く、集中力を失いつくしていたのでした。ほとんど覚えてなくて勿体無い。

(他のチームの人もnote書いてくださること、そして描き出されたストーリーについてもいくらか触れてくださることを期待しております。切に。)

車座になって振り返り

全チームの発表が終わったら、参加者みんなで一つの輪を作って学びや感想をシェアします。これにてCAMPの全行程は終了です。お疲れ様でした!

感想

チームでのフィールドワーク、とても楽しかったです。

現場に身を置いて得る情報の濃さと、それらの情報に対する多視点での分析・考察そしてアイデア創出とストーリー構築。

私は今までにもいくつかワークショップに参加してきているのですが、最も面白いものであったことは間違いないです。

ただ、ここまで記事を書いていて気づいたことなのですが、この「面白さ」「楽しさ」が分析フェーズにてある種のバイアスになっていたような気もしています。

「せっかく場に身を浸して、物理的な手触り、温度、音に触れたのだがら、そこから生じる独特なアイデアでないとつまらない。『本』や『本棚』のような、『知の循環』から容易に想起できる形に落とし込んではいけない」

というような。

得られた高級食材を余すことなく料理したくなるような焦燥感、とでも言いましょうか。

今まで全く経験したことなかった状況・手法に没頭することで、どうも浮き足立ってしまったような感があります。

今後、フィールドワーク的な状況に身を置くことがあった際には、怒涛の如く流れ込んでくる情報に浮き足立つことなく、客観性とか、これまでに自分の中で培われてきたはずの知識とか感性とかももっと大事にしていこう、などと思った次第です。

自分に起きた価値の変容

本屋アルゼンチンさんで行われるラーニングプログラムの紹介文に、以下のような一節があります。

即興性と冒険性を盛り込んだ「わからなさとの遭遇」により、「ヒトやコトに対する寛容度」を高め、そこで起こる既存の関係性の変化を「おもしろがる」人を増やす

今回のCAMPで初日に講義いただき、そしてフィールドワーク題材として書斎を披露してくださったアルゼンチン店主・大谷さんは、「わからなさ」に重きを置いてるとのことで、「わからなさ」についての体験・想いをたくさん語っていただきました。

五感を通して情報の渦に身を任せたCAMPの二日間にて、「わかる/わからない/わかりやすい/わかりにくい」についての価値観がリフレームされたように感じます。

私はデザイナーとして、「わかりにくい」ことを否として、「わかりやすい」ことを是として生きてきました。

同時に、「わからない」という状態を否としたことも多かったと思います。

わからない情報を否定する

わからない自分に否があると考える

わからないものは自分には関係ない、と自分の外に置く

というような具合に。

無論、わからないモノをわかろうと努力したりもするのですが、わからないナニカをわからないまま受け入れる、という発想はありませんでした。

でも実際、いろんな「わからないこと」を受け入れて生きてるんですよね。

例えば重力の仕組みとか知らない。誰も知らない。

わからないことを受け入れてることに自覚的になり、「わからなさ」との遭遇を楽しむ。より豊かに生きるための良き発想を得られたように思います。

などと綺麗にまとめてみましたが、実はイマイチ言語化できないまま無理くり書いてます。

言語化できてないことを無理くり記録することもまた「わからなさ受容」の一形態ということにしてこの記事に書き留め、この記事を読み返す都度「わからなさ」に思い巡らせたいと思います。

そんなわけで、この記事は完全に「自分が覚えておきたいことをなるべく感覚そのままに書き留める」という目的の長文メモだった訳ですが、お読みいただいた方、お付き合いいただきありがとうございます。

そして関係者各位お疲れ様でした!ありがとうございました!

わからなさ!WAKARA☆NASA!YAY!