CIID Winter School Tokyo 5日めの報告

いよいよ最終日です。

ここまでとても長かったように感じるような、あっという間だったと感じるような。「長くて速い」という感覚です。時空を超えてる。

以下、最終日の流れを書いていく... つもりなのですが、寝不足でバタバタしてて時系列覚えてねぇ...。順不同な感じで述べます。

なんか振り返りタイムが複数回あった気がする。

クラス全体でここまでのワークの振り返り

- 期待通りだったこと、要望を満たしていたいこと

- 不満だったこと、もっと学びたかったこと

の2点を10分間で付箋に書き出していって、ホワイトボードに貼ります。

これを講師が見て、本日の後半で行うことを検討するのだそうです。

え?今日の後半って発表で時間埋まってるんじゃないの?と思いつつとりあえず書き出しました。

クラス内で意見の多かった、「プロトタイピングのバックボーンとなる、リサーチとかプランニングについても知りたい」「今回学んだ以外のメソッド、ツールも知りたい」というあたりにフォーカスすることになった... のだったか。ゴメンナサイ覚えてない...。

なんにせよ、ここまでの4日間では行っていないことの補足を本日の後半で行ってくれるようです。

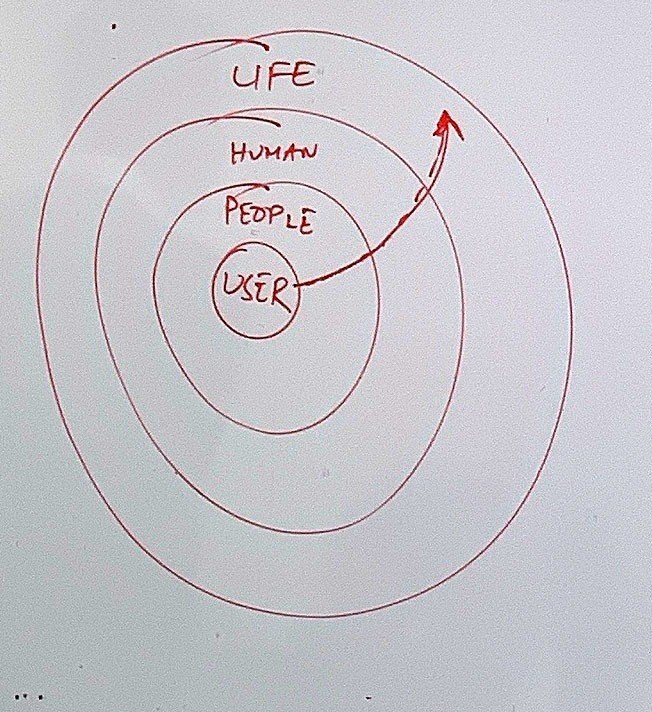

それと、話の中で Life Centered Design の概念について説明がありました。

以前はデザインはUserを中心にしていたけど、People Centered になり、Human Centered になり、Life Centered に移り変わっている... というような話。

ここで言う「Life」は生命とか生活でなく、人類社会全体を一つの存在としてとして捉えたような概念なのかな。自分としては腑に落ちてるのですが、言語化するに至ってないです。

ビデオプロトタイプを仕上げる

昨日途中まで作成したビデオプロトタイプの仕上げを行います。

私のチームは、昨日時点では仕上がりそうになかったので私が持ち帰って作業しました。ので、一応形になっていましたが、まだまだ手直ししたい箇所多数だったので、直していきます。

持ち帰り作業の中での学び(というか愚痴というか)については4日目の記事の末尾に追記してます。くたばれiMovie。

なんにせよビデオプロトタイプ作成を完了させました。

(役者を引き受けてくれたElisaには、アフターパーティにて全力で感謝の言葉を述べました。)

そして動画をクラス内でシェア

各チームがそれぞれ作成したムービーを披露していきます。

他のチーム、すごいなぁ...。

- BGMを効果的に使えてる。場面の切り替えとか心情変化を表現してる。

- 「間」や「雰囲気」をうまく表現して、メリハリ出してる。

- カメラワークで臨場感出してる。

我がチームの内容は、言葉の説明多めで「取説ムービー」ぽさが結構強かったかなー、と。うーん動画難しい。

我々は4人チーム + 役者1人というメンツで作っていったけど、2人チームのところとかマジでよくあのクオリティにまで仕上げたな... 心底脱帽。

今回のクラスにおけるビデオプロトタイプの意義

ちょっと余談です。

発表が終わった後、クラス内に以下のようなことを言ってる人がいました。

「ビデオプロトタイプは、検証としての意義は薄くない?宣伝のためなの?ステークホルダーへの説明のため?」

私も5日めの始まりあたりまでは同じような思いを持ってました。

映像に収めることで客観的な視点を得る、とかありそうですけど、「プロトタイピング」とはだいぶ違う感あり、今回の「Prototyping as a Process」という題目の中で扱うものではないような... とか思ったり。

ただ、チームワークを学ぶにはこの上なく効果的だったと思います。

各人の得意なこと、作業への姿勢を見極め、効果的な役割分担とプランを立て、かつ随時議論して柔軟に軌道修正しつつ進めていかなくてはいけない。

プロトタイピングにおいてのチームワークの重要性は今回のワークショップの中で強く実感しているところです。

自分としては、ビデオプロトタイプでチームワークを体験できたことは、プロトタイピングプロセスを身に着けるにあたって大きく寄与したと感じています。

発表準備

最後の発表に向けて、準備に入ります。

このワークショップの中で行ったこと、学んだことを展示するブース作成して、15:00からクラス内でプレゼン、16:00からミュージアム形式の発表(クラス外から訪れる人に対して説明する)を行います。

準備時間はランチタイムこみで2時間くらい... だったかな。前述のビデオプロトタイプの作業と並行してたのでこのへん時間配分がもうよくわからん。

実際のところ私は眠くて思考力ゼロで、何も考えず図画工作してました。巨大な若葉マークとか切り絵的なロゴとかだらだら作ってた。他のチームメンバーの尽力にまじ感謝です。

(昨日までに私の書いてた4日分の記録が他のメンバーの作業で結構役立ったようで、だいぶ報われた感)

クラス内発表

やったこと、学んだこと、大変だったこと、諸々をクラス内で発表します。時間は5分+質疑応答。

(自分のチームの発表風景を撮影する余裕などあるわけなく、下の写真は別チームの発表のご様子です。)

私は以下のようなことを述べました。

色々アイデアは変化していったけど、振り返ってみると根底から覆るようなことは起きていない。

初期に一つのアイデアに絞った時点で、軸がしっかりしてて進めやすかった反面、アイデアの幅を狭めてしまったかもしれない。2日めのインタビュー検証のあたりでは、もっと多様なアイデアの low-fi プロトタイプを用意していても良かったのかも。

なんか疲労のせいで微妙にネガティブなニュアンスで言ってしまったような気がする。

「スゲー楽しかったけど、もっと柔軟にアイデアの幅広げて進めたらもっと予想外でエキサイティングな楽しみがあったのかも。次の機会があればそういうこと意識していきたい。」て言いたかった。

ミュージアム形式での発表

16:00からはミュージアム形式での発表です。

チーム内の誰か1人を説明員として交替でブースに残しつつ、他のクラスの成果物を見に行きます。

隣のクラス(Introduction of Interaction Design)のアウトプットは、結構我々のクラスと似てました。

でもやはりプロセスは全然ちがったようで、「観察 → 検討 → プロトタイプ」という流れで、前半では観察と議論を重視して後半にプロトタイピングしてた模様。

別フロアのクラスは、伝え聞いていた通りリサーチ&分析メイン、という具合でした。

なんか「自分のクラスが一番楽しかったぽいぞフフフ」と変な悦に入ってました。疲労と達成感で変なテンションなってる。

下の写真は、隣のクラスのブースの一つです。

車座振り返り → 卒業証書授与

17:00に自分のクラスに再集結して、CIID名物車座ディスカッションです。(名物なんですよね?)

しかしみんな疲れてるようで、ただ座ってだらっと過ごすという謎めな時間が流れる。あ、講師が何か喋っていたような... (夢うつつ)

そして卒業証書授与。(わーい)

アンケートフォームへの回答(まさかのヘビーワーク)

そして、「部屋の片付けの前に、アンケートへの回答おねがーい」とのことで、メールで届いてるURLへ訪れて32問の質問へ回答する。

質問項目が難しいというか、「このワークショップで得たものは何ですか?」「改善要望はありますか?」的な英語の質問に英語で回答するという、ここにきてまさかのヘビーワーク。

「え、ちょっと待ってこれつらい、え?量多くね?」という声がそこかしこから聞こえてくる中、思考力ゼロ状態で回答。(ほとんどの欄を「Thank you very much.」で埋めた気がする。)

片付け

ブースを解体して机を元に戻します。ドタバタと。

補足レクチャ

午前にクラス内で出た意見を踏まえて、応用編的な座学レクチャがありました。

プロトタイピングのプロセスは多層かつ多岐にわたるもので、それぞれのフェーズ、ステータスに合った手法とか考え方とかツールあるんだよ、というお話。

- 今回学んだFigma、ブログとかコミュニティとかあるから覗きに行くといいよ。Figmaのことだけじゃなくて色んな考え方に触れられるよ。

- サービスデザインとは何ぞや、の話。「すごい俯瞰的に物事を捉えてデザインするんだよ」というざっくりした概念紹介。

- ジャーニーマップ、サービスブループリントとかのフレームワーク紹介。

- ユーザリサーチとインサイトの話。インサイトとは何ぞや?「人が何か課題に取り組むときに、気づくこと、感じること」みたいなもの。

- リサーチと分析にも色々あるよ。

- Opotunitiesとは。問を立てて仮想をして... というような思考・議論の中で生じる、その的となる事象?思考空間とでも言うようなイメージかしら。(なんとなくわかるんだけど言語化できねぇ)

- 他にも色々手法あるよ、Design Proves, Card Sorting, Worksheets, Co-creating & Voting, In-depth Interviews, Shadowing などなど。調べてみてね。

振り返りタイム

「ワークショップでは、発表や最終成果物がどういう形式になるのかを事前にわかってた方が進めやすいのか、形式は意識せず色々やってみるのが良いのか」というような議論をしたり、各々感想を述べたりしつつ、終了時刻18:00までの時間を過ごします。

5日間尽力くださった通訳さんに感謝の言葉を述べて、ワークショップ終了です。お疲れ様でした。

アフターパーティ

会場を移動して、全参加者、講師、CIIDスタッフの参加するアフターパーティが執り行われました。場所は初日にガイダンス的なスピーチが行われた場所ですね。

ご様子についてはまたきうらさんのツイートから拝借。

CIID Winter School Tokyo Week1もついにクロージングです。参加者の皆さま、お疲れ様でした! pic.twitter.com/HjjeKGhbwu

— Mikio Kiura / ANKR DESIGN (@kur) February 14, 2020

講師Shamikと「チームワークって難しいね。アイデアてんこ盛りになっちゃう」とか「日本人ってアナログ・ハードウェアだとシンプルなのにデジタル・ソフトウェアだとわちゃわちゃになっちゃうのはなんなんだろね」みたいな会話したり、ビデオ撮影協力してくれたElisaに全力で感謝を述べたりして過ごしました。良き時間であった。

学びまとめ

今回、毎日noteにまとめて克明に記録していったわけだけど、「教わったこと」「行ったこと」「思ったこと」をごちゃ混ぜに書いちゃってるので後ほどまた整理したいと思ってます。

そのメモがてらに、以下、列挙しときます。

とにかくたくさんの手法を経験した。

- ブレインストーミング

- ボディストーミング

- プロトタイプインタビューと改善の繰り返し

- FigmaによるHigh-fiプロトタイピング

- ビデオプロトタイプ

プロトタイピングの目的はRole, Look and Feel, Implementation の検証。これら全てを一度に明らかにしようとはせず、多様な手法を用いて、かつ繰り返して全てを統合的に解決する。

チームワークの楽しさと難しさ

- コラボしやすさを意識して、汎用性ある平易な方法を意識する。

- が、個々人の専門性を活かさないと成果が向上しない。

- そのバランスのとりづらさと重要さよ。

アイデアや伝えたいことを削ぎ落とすことの難しさ

- チームで作業をしている、各人の「何を重視するか」のずれがあり、それを足算的に解決しようとすると「情報てんこもりアウトプット」になってしまう。自分たちのチームのビデオプロトタイプでそれが顕著に現れてたように思う。

- しかし「真に伝えたいこと」にフォーカスさせるには効果的な削ぎ落としが必要。

最後に挙げた「削ぎ落としの難しさ」については、以前にそれをテーマにしたnote記事書いたりもしたのですが、非クリエイターと協業するときの命題だなぁと思ってます。チームワークを繰り返して、良い方法を見つけたい。

エモめの感想

自分の意見を表に出す時とか、なんらか発案して行動する時、やはり躊躇う瞬間があるんですね。英語とかの言語の壁とか、価値観の違いから摩擦がある時には特に。

プロトタイピングにおいてその弊害が非常に大きいことを実感した日々でした。

もっとfoolishに行動しなくてはいけない。

同時に、いろんな手法を知って、自分や協業者の強みやマインドを配慮して、背景知識なんかも踏まえつつ、役割分担・プランをしっかり(かつ柔軟に)汲み上げながら行動しなければ、限られたリソースの中で良い成果を得られない。

もっとIntelligentに行動しなくてはいけない。

よりfoolishで、よりIntelligentであること。

同時にそれを体現するのだという姿勢がプロトタイピングの核なのだと学んだ5日間でした。

Prototyping myself is being more foolish and more intelligent. とか言ってみる。

■■■

本当に本当に楽しく学びの多い5日間でした。

下の写真はヘロヘロで家路に着く途中で見かけた猫集会です。本記事とは一切関係ありません。

お疲れ様でした有難うございましたぁー!