続「稿本中山眞之亮傳」2

さて、明治21年、おやさま1年祭の節は、教会本部開設の契機となり、やがて、東京府で認可されるや、おぢばへの本部移転を成したわけだが、これら一連の動きと、おやさま5年祭を勤め終えるまでの史実は、ページを割いて特に詳しく書かれています。

そして、初代真柱様の心情もまた活きいきと描かれています。

教会本部開設の認可が東京で得られなければ、日本国中を廻ってでも、との背水の陣で折衝を重ねた末の、待望の認可を得た際の初代真柱様の「上京日記」には、

この條りを、眞之亮の上京日記には、

「四月十一日、該出願の件十日付ヲ以テ區役所ヲ經テ、願之趣聞届ヶ候事トノ御指令ニ接シ、在京の諸員ハ手の舞足ノ踏む所を知らず、神様の最も有難き御守護の然らしむる處と、直に神床ニ該指令書ヲ供へ御禮申上ゲ、一同観極まって皆涙を流し、實二容易く御許可相成リタル難有キ事ヲ物語リタリ。」

と記して居る。欣喜雀躍の樣、思うべしである。

欣喜雀躍の様!

読み手の私までもが嬉しくなるような場面です。

「天理教史参考図録」より

そして、教会本部を認可されてから初めて迎えるおやさまの年祭。

つまり、5年祭。

本書128ページから132ページには、「五年祭祭詞」全文が記載されています。

是非ともご一読されたし!

この祭文奏上の様子を上田嘉成先生は、次のように簡潔に記されています。

その内容は、先ず教祖のひながたを詳しく顧み、その御苦勞を偲び、その教え給いし教義の大綱に及び、教勢の現狀に及び、當時の真之亮の心の中を、そのままに生き生きと奏上した。

溢れ出る感情を抑えつつ、おやさまにご奏上なさったんだ、とその情景がありありと伝わってきます。

おやさま5年祭ののち本篇は、“教祖御墓所の御改葬”と表現される、現在の豊田山お墓地の内容へと進みます。

本篇では第4章。約30ページに渡って、御改葬の場面が綴られています。

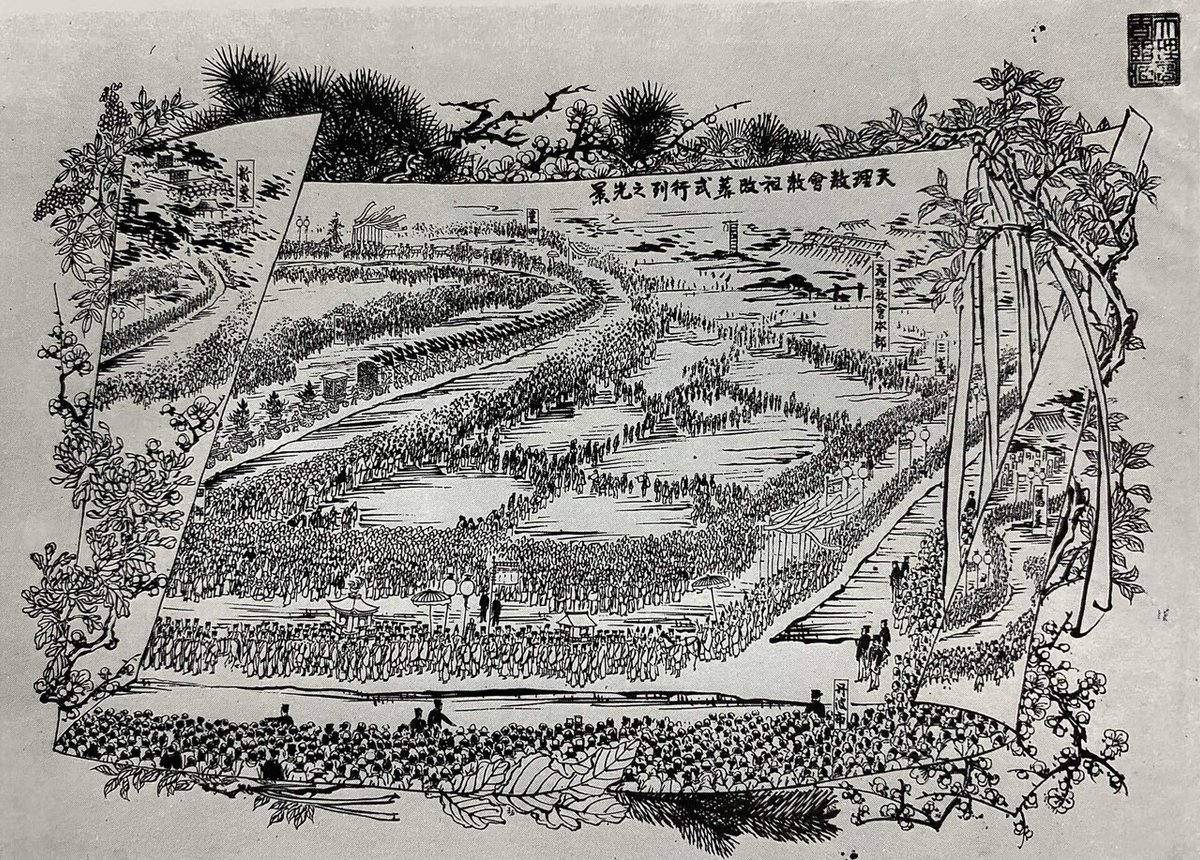

天理教会教祖改葬式行列之光景

「天理教史参考図録」より

そして「改葬祭詞」としてその全文が掲載されています(164ページ〜166ページ)。

ちなみに、おやさま五年祭と御改葬の祭文は全てルビが振られています。その文法や言葉遣いは、現在私たちが葬儀の際に奏上する祝詞の原型ともいうべき文調です。

これはかなり勉強になる資料です!

さて、おやさまの御改葬を無事に終えられて、33歳の初代真柱様にも安息の日々が訪れるかと思いきや、次は、三大事業の一つにも挙げられる『一派独立』へと大きく動き出します。

一派独立に要した約10年間が、本篇第5章です。初代真柱様の33歳から43歳に至るまでに該当します。

にしても!

お若いっ!

私は、本書を拝読しながら、時折り、「この時、初代真柱様はおいくつだっけ?」と、ふと年齢を確認し、その度に、「お若いっ!」と感嘆し、鳥肌が立つのを覚えました。

長きにわたる神道本局への独立請願。

その間に、教義整備、経典編纂、教規整備、機関紙「みちのとも」、教校開校、御供(ごく)変更、教区体制、などの現在の教会本部の礎を成し、それら全てを全分支教会長並びに信者へ徹底すべく、今でいうところの本部巡教を行った。

あまりにも多岐に渡る事業推進の史実が網羅されており、読んでるだけで息つく暇ナシだ!と驚きとともに、当時のおぢばの活況と躍動ぶりと、教勢の進展ぶりが身に迫ってくる感覚になります。

そんな中、ひとときの安らぎと歓喜が伝わってくる文章に出会います。

この明治38年4月23日には、長男が誕生し正善と名付けた。眞之亮は、その日記に、

「◯時長兒出生」

と、記して居る。

この一行の中に、40才にして、初めて長男誕生の喜びを味わった、眞之亮の嬉しさが満ち溢れて居る。

この上ない慶事。恐悦至極!

二代真柱様ご誕生の明治38年は、すなわち、おやさま20年祭が迫っている旬。

一派独立請願は、おやさま20年祭までに、との仕切りで進められたが、数度の請願も虚しくそれが間に合わないこととなり、20年祭に集中するべく請願運動は一時見合わせられた。

さて、初代真柱様は、何かにつけて事細かく御本席様に伺いを立てて、そのさしづ通りに教会本部を牽引し、信者を丹精し、自らを励ませてきた。

おやさま20年祭の準備に取り掛かる際にも、その心得や段取りについて御本席様にお伺いを立てた。

その時、つまり、明治38年12月11日のおさしづ。私は、とても勇ませていただけるし、励みにもなるおさしづだったなぁと感じた。

特に、

「‥‥なれど又一つ二十年祭というは、一寸容易で出来たんやあろうまい。年限を数えてみよ。皆々楽しんでやってくれ。皆々談示一つの理、皆治れば何か順序の理に、皆委せ置こう‥‥」

の部分。

“楽しんでやってくれ”

なんだか嬉しくなりますよね。

勇みますよね。

昨年の秋季大祭における真柱様の、

『嬉しい心で年祭をお迎えする』

とのお言葉が脳裏をかすめました。

そうだ!

おやさまの年祭は“楽しんで”取り掛かり、“嬉しい心でお迎え”するんだ!

まさに、節から良い芽を出すべく、陽気な思案ですね!

「天理教史参考図録」より

おやさま20年祭の「祭詞」も、本篇には掲載されているが、注目なのは以下の文言。

‥‥又新に作れる御神楽をも奏で奉らくを平らけく安らけく聞食せ‥‥

これはまさしく舞楽「神の御國」のことですね。

この経緯について、初代真柱様の心持ちを交えて本篇では以下のように描写されています。

つづいてこの度新に制定された舞樂「神の御國」が舞奏された。かねてより、眞之亮自ら二十一代集の中から十五首を選び、宮内省雅樂部に依囑して作曲の出来て居たもので、衣冠をつけた四人の舞人によって舞うもので、伴奏は、拍子、附歌、和琴、笛、篳篥、各一人によって奏でられる。

参拜の人々皆、その雅びやかで古風な舞踊に、暫しは目を見はり、且つは感じ入った。この舞樂了って、祭式は全く終了した。

明治三十一年以後、獨立請願を始めてからも、「一寸來い」と言うては、眞之亮を東京へ呼んで、「御神樂歌」を廢止せよ、など酷い事を言うた。それは、普請、とか大工とか言うて、財産を蕩盡さす、というのである。眞之亮が、

「こればかりは、どうしてもやめる譯には行かぬ。」

と言うと、

「もしやめねば、天理教を取り消して了う。」

とまで言うた。その時の苦しさは、とても筆舌には盡せない程で、眞之亮は、

「もし、御神樂歌をやめるような事になれば、自分は出直して、親神様にお詫びを申し上げる覚悟であった。」

と、後日述懐した。こうして、折衝を重ねた結果取り入れた、「神の御國」の舞楽であった。

なんとも悲痛な覚悟でしょうか。

「自分は出直して、親神様にお詫びを」

もう感涙すら覚えます。それほどまでに命を賭してまでも守り抜いた「みかぐらうた」は、今を生きる私たちよふぼくは、篤とこれらの史実を認識しておかなければなるまい!と心に刻むと同時に、さらに遡って、「おふでさき」を守り抜いた先人たちをも、改めて心に留める必要があると、今さらながらに思うのでした。

発行者:増野正兵衛「天理教史参考図録」より

(小鼓ではなくて鞨鼓でしょかね?)

さて、

一派独立請願のほうは依然として膠着状態。

4度目の請願も取り下げることとなった。

そんな折り、おやさま30年祭を目指して、

御本席様から、

大きい木買うて欲しい

と、神殿普請のお急き込み。

これは、明治40年3月13日から6月9日に至る「百日のおさしづ」の始まりである。

100日間に及ぶおさしづの末、神殿普請に関しては初代真柱様を初めとした人々の決心と、建物寸法を取り決めた。

そして、御本席様は、一派独立の喜びを見ぬままに出直された。

上田嘉成先生曰く、

これより後は、おさしづは、心に聞くべき時代に入る。

と表現された。

ふむふむ。おさしづは、心に聞くべき時代。

おさしづは、今に生きているんですよね。

百日のおさしづによって親神様は、

『心のふしん』

を急き込まれた。

これは天理教の教会建物普請に際しての肝心要の心の置き所。

お道の普請は、形の普請に先行する心の普請を第一として勤めさせていただくのが肝要なのだとお教えいただく。

明治40年6月9日、この日の割書は、初代真柱様の覚悟と奮起を象徴している。

明治四十年六月九日(陰暦四月二十九日)午前九時

昨日分支教會長普請の事に付、會議を開き、本席の御身上も普請の上から御苦しみ下さ

る事でありますから、部下教會長一同わらじの紐を解かず、一身を粉にしても働かさして頂き、毎月少しずつでも集まりたるだけ本部へ納めさして頂く事に決め申しました、

と御返事申し上ぐ、

この血の滲むような決意を胸に、初代真柱様は命を削るが如くに一派独立と神殿普請に邁進するのです。

あぁ、身震いがする思いです。

明治40年、初代真柱様42歳の時のことです。

次週は、いよいよ一派独立と本篇第6章「ふしん」です。

今週も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました🙇♂️

また来週👋