夏至

昨年の夏至のころ、おぢばがえりし甘露台を拝した際、

「ん?真座がやたらと明るいなぁ」

て思いました。

それもそのはず、その時の時刻はほぼ正午。

太陽は南中です。

夏至の南中高度は、日本では約78度だそうで、正午の日差しって、感覚的に頭上真上からの日光ですね。

すると、甘露台の天窓からも陽の光が差し込むんですよね。

だから、神座が明るい。

改めて、神々しいなぁて感じたんですね。

で、もうすぐ本年の夏至の日だから、チャンスがあれば皆さんにも明るい日差しの差し込む甘露台を拝していただきたいなぁと思い、今週の記事を書いてます。

本年の夏至の日は、6月21日。

夏至のこと、まず説明しますね。

Wikipedia先生によると‥‥

夏至(げし、英: summer solstice)は、二十四節気の第10。

北半球ではこの日が1年のうちで最も昼(日の出から日没まで)の時間が長い。南半球では、北半球の夏至の日に最も昼の時間が短くなる。日本における旧暦5月内に発生する。

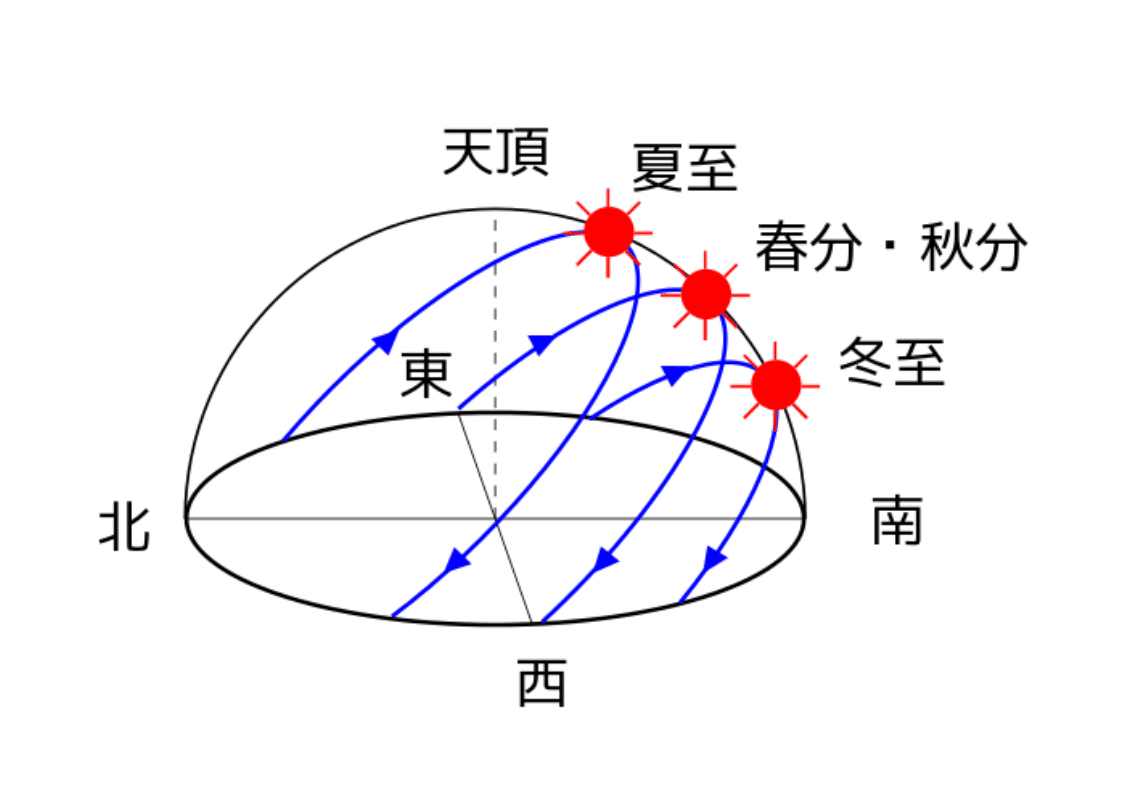

で、太陽の動きはこうなります👇

厳密には、太陽が南中の瞬間を“夏至”といい、その日一日を“夏至日”というそうです。

ちなみに、Wikipedia先生は夏至に関わるとても興味深い「風習」をも教えてくれていますので、アナタの知識の片隅にでも留めておいてくださいネ。

曰く👇

『風習

北半球では、性欲をかきたてる日とされており、スウェーデンの民俗学者によると、夏至を祝うミッドサマーの祝日から9ヶ月後に生まれる子供が多いという。ギリシャ北部では、未婚女性がイチジクの木の下に自分の持ち物を置くと、夏至の魔法により将来の夫の夢を見るという伝承がある。ポーランドではスラブ民族の祝日、「イワン・クパラの日」の夜には、人々が恋に落ちるという言い伝えがある。イギリスのストーンヘンジでの夏至祭りは、ドルイド教に由来し、男性神、女性神の出会いを祝う意味があると言われている。シェイクスピアの夏の夜の夢もこういった恋に狂乱する人々をテーマにしている。』

性欲をかきたてる日、て、、、。

まぁみなまで言わせないでくださいな(笑)

さて、本題に戻ります。

というか、上記のことから夏至あたりの、南中高度の高い時期は、真座が明るいんですね。

👇昨年の夏至の頃に撮った写真です

キラキラ光って見えました

👇今年2月24日正午頃の天窓です

季節によって陽のあたり方の違いは歴然ですよね。

余談ですが、東棟別席場2階にある神殿の模型をまじまじと見ていると、「あれ?」と思ったことがありました。

甘露台天窓のフチの形状を、実際の写真と見比べてみてください。

模型の天窓のフチは、水平なんですが、実際は屋根の傾斜に合わせていますよね。ですよね?なんでだろぉ〜

なんでだろぉ〜

ま、細かいことはわからないので、また今度機会があれば、“本教のWikipedia”といわれる山◯昭◯くんにお尋ねしてみたいと思いますよ。

最後に、甘露台天窓の見える位置、私はいつも西回廊の第三御用場の曲がり角から眺めてますよ。バッチリ見えますから。

さてさて、今年の夏至の日は晴れるかなぁ。

今月の本部月次祭にお帰りの際は、正午頃に神殿に駆けつけてみてくださいネ。

光の筋が見えるといいですね。

あ、あくまでもご参拝に。

物見遊山ではなく。。。

四季折々の親里ぢば、良いですね🙏