技術士総合技術監理部門キーワードの改訂と、受験者の受難

すでに発表されている『総合技術監理 キーワード集 2025』。

例年、数語が加わり、数語が抜け、そして数語は順番が入れ替わる、という、この繰り返しが続いていますね。

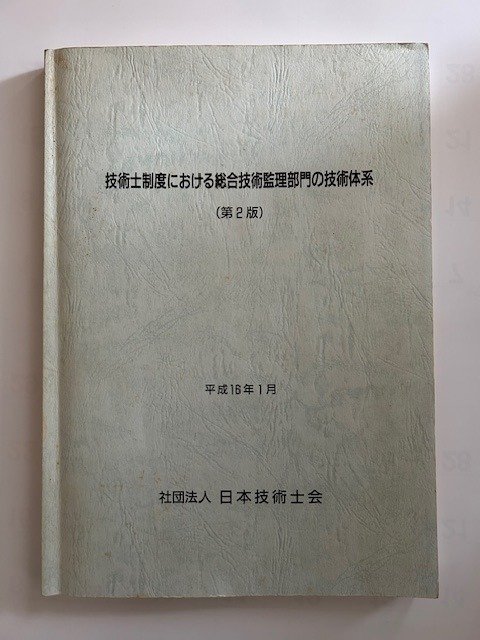

かつてはこの総合技術監理部門の択一式試験のために、日本技術士会が『技術士制度における総合技術監理部門の技術体系(第2版)』という書籍を頒布してくれていました。

わざわざ。ありがたいものです。

この書籍が発刊されたのが平成16年、そして頒布終了が平成29年。

十余年にもわたり「青本」として多くの受験者に重宝されてきた、いわばバイブルでした。

しかし、特に晩年は内容の陳腐化が激しくなり、その役目を終えるときが来るのですが、日本技術士会によると

「在庫切れをもって頒布を終了する」

という、とても人情味あふれる最期の遂げ方をなさいました。

この「青本」先生、当然といえば当然なのですが、これ一冊があれば択一式問題対策はバッチリOKという、驚くべき充実度を見せていました。

難を言うと、A4版で少し大きく、重く、持ち歩きにくかったことぐらいでしょうか。

編集は確か三菱総合研究所だったと記憶していますが、5つの管理に関する情報量がとても多く、ただ読むだけで非常に参考になりました。

重要な用語にはアンダーバーが引いてあって、これがいわゆる「キーワード」の元とされています。

現在と同様、当時もキーワードの量はとても多く、いくら冊子にまとまっているからと言って、これらをすべて理解するのはタフな作業です。

このキーワードについてはその後、「青本」先生が引退された後も、「総合技術監理部門キーワード集」として、毎年のように改訂を重ねながら、脈々と今に受け継がれてきています。

このキーワード集の改訂は、社会の変化を反映したものとなっています。

この社会の変化、特に国の新しい政策に関わるキーワードは、今後も増え続けていくものと考えられます。

これまでも人的資源管理で「育児・介護休業法」「LGBT理解増進法」、情報管理でも「デジタルトランスフォーメーション(DX)の技術」など、新たなキーワードが登場してきています。

当然、必要性があって国が政策をまとめるわけですから、こうしたキーワード集の改訂は理解はできるところです。

このような、国の政策がキーワード集に反映される背景について、文科省の今年度の試験部会で専門委員から次のような発言がありました。

***

キーワードを作成する際の話だと思うんですけれども、関係省庁とかに見てもらっていますかという御質問の意図だとは思います。

省庁が確認しているのかということなんですけども、キーワードを作成する委員としては、今、総合技術監理5分野から、経済とか人的資源、情報、安全、社会環境の5分野から成っておりまして、その5分野の各監理部門の代表者と、その下に2名ずつつけて、3名で各分野の案を検討して、それをもうちょっと委員を足して、総括委員会で議論をしています。

その各監理部門の案を作成するときには、実際に問題を作成した委員からも、こういった問題を出したいのでこういったキーワード追加をしてほしいとかという意見を集めまして、その下で検討しております。

そういった体制でやっておりますので、特に省庁の方に確認をしていただいているものではありません。

この技術士会のほうでつくっているということなんですけれども、ただ、出題される方もたくさんいらっしゃって、その方たちから意見をいただいていますので、一通り、現在必要なものは、我々としては、含まれているのではないかというふうに考えております。

※試験部会(第42回)議事録からの引用

***

というわけで、省庁、すなわち中央官庁がこのキーワード集の編集に直接かかわっているということではないようです。

また、引用文中にもありますが、キーワード集の作問委員は各部門について3名の方が5部門、合計15名の方がいらっしゃるようです。

そうして毎年改訂の要否について確認した上で、「一通り、現在必要なものは、我々としては、含まれているのではないか」という状態にキーワード集を仕上げてくれているんですね。

国の施策も、学識などが入った委員の中で精選されて初めてキーワードになる仕組みが整っているようです。

このようなキーワード集の改訂版ですが、「青本」先生の亡き今、個人個人が独自に学習していく必要があります。

となると、おのずとネットが主な情報源になるのは仕方がないでしょう。

もちろん、ネット環境も良くなり、ネットの拾い物だからといってバカにならないきわめてクオリティの高いものもあります。

来年度、受験者に試されるのは

一つのキーワードについていかにクオリティの高い情報に接するか

多くのキーワードに対しいかに1の時間を確保するか

「青本」先生がいてもタフな作業だったのに、今の受験者は1+2のタフさを求められるのですから。

受難と言えば受難ですね。。。

情報ソースはもはやネットだけでも十分に揃うと思います。

あとはいかに集める情報の質を高め、量をこなすか。

業務もあり、そう時間がかけられない中、択一式問題対策はなんとか6割を目指すことにしましょう。

その分、記述式問題でキメればよいのですから。

したがって、受験まで半年以上残された時期、択一式対策は無論ですが、記述式問題対策のほうも着手しておきましょう。

どちらかというと、記述式問題対策のほうが二次試験の記述式問題の延長線上にあるという意味であなたにとって取り組みやすいはずです。

スライダーを生かすためには、直球を磨く必要があるのです。

総監キーワード攻略法2025(いますぐダウンロード)はこちらから