劇団ノーミーツに僕は必要ないと思う。

このnoteは劇団ノーミーツ1周年記念企画「劇団員24人全員のnote」のひとつです。劇団ノーミーツテクニカルディレクター・ハードウェアエンジニアの岐阜健太が書いています。その他の劇団員のnoteはこちら。

こんにちは、劇団ノーミーツでテクニカルディレクター・ハードウェアエンジニアをしています、岐阜健太です。ぎふけんです。まさか自分がこんな自己紹介をすることになるとは1年前は思いもしませんでした。

まさか自分が改名して、劇団員で、テクニカルディレクターだなんて。

このnoteでは、この3つのトピックに触れながら、自分と劇団ノーミーツの1年を振り返り、これからのことを考えたいと思います。また、Twitterが大好きなので、随所でツイートを拾いながら振り返ろうと思います。

自己紹介

はじめましての方もいるかと思うので、軽く自己紹介をします。本名は鈴木健太で、普段はメディアクリエイターとして活動していて、個人で装置を用いた作品制作をしたり、アーティストの作品設置を手伝ったり、舞台や映像の小道具を作ったりしています。発明と空間が好きです。

大学では筑波大学情報メディア創成学類で情報工学を学びながら作品制作を始め、大学院では岐阜にある情報科学芸術大学院(IAMAS)に入学しました。このあたりの細かい経緯は以下のインタビュー記事にまとまっているので、興味のある方は是非読んでみてください。

この1年は、修士制作・修士研究と劇団ノーミーツの2足のわらじを履き、この4月に無事、大学院を修了することができました。修士制作が気になる方は、以下のサイトを覗いてみてください。ちなみにヘッダー画像は修了展示の写真です。

1年前の4月9日

1年前の4月はちょうどIAMASでの修士1年と修士2年の間の春休みでした。修士1年頃にオーストリア・リンツに留学していて、その街がとても良い場所だったので、コロナ禍になる前は、良い感じの修士作品を作って、リンツで博士をとったら、やりたいことができて順調かな〜なんてぼんやり考えていました

しかし、新型コロナウイルスが世界中で流行し始めると、岐阜ではそんなに流行していなかったけれど、東京よりもはやく留学先のオーストリアでは美術館も学校もロックダウンしてしまって、先行きに不安を覚え始めました。とはいえ、岐阜は田舎だしなんとかなるだろうと思っていました。

そんな日々のある夜、明日から学校が使えなくなるという連絡が唐突に入り、一晩で学校にある作品や工具をすべて家に持って帰りました。

学校から急に明日から2週間入校を禁止されたので、今から分解を始めます(狂気) pic.twitter.com/vLg3gB0Ki2

— Kenta Gifu (@the_ksds) April 3, 2020

4月9日はその日からちょうど1週間くらい経って、ようやく部屋が片付いて、ようやく事態の深刻さを感じ始めた頃でした。

#homelab pic.twitter.com/QrsaNdDKh1

— Kenta Gifu (@the_ksds) April 9, 2020

なによりも、実際の空間で動く装置を使った作品を制作しているので、作る場所がなくなってしまったことが何よりも深刻で、さらに作品が完成しても見せる場所がいつ訪れるか分からない、もしかしたらそんな日は何年も先かもしれない、と思い始めたのも4月9日ごろでした。

工房閉まってるのほんとつらい

— Kenta Gifu (@the_ksds) April 9, 2020

この頃は、真剣に休学することを悩み始めていました。ただ休学したところで、ものを作れる場所は日本にも、世界にも無くて、逃げ場所はどこにもなくて、今休学しても何の解決にもならないなと思い、とりあえず在学することを選択しました。(このときに学校を辞めた同期も出始めた。)

劇団ノーミーツが走り始めた4月9日、残念ながら、僕は外に逃げ場が無いことを嘆いていました。

劇団ノーミーツ第2回長編公演「むこうのくに」

4月に始まった自粛生活は5月も続きました。工房が使えなくてうじうじしながらも、徐々に家にあるものだけでも作品のプロトタイプを作り始めようと動き出していたころでした。制作場所もない、部品を注文しても1週間以上かかる、という状況だったので、「家にあるものでできることから」始めていきました。

そんなある日、いつものようにTwitterを眺めていると、劇団ノーミーツ・クリエイティブディレクターの鈴木健太(以下、スズケン)のツイートを見つけました。なにやら遠隔のカメラワークができるのでは?と言っているけど、やったことあるなと思いつつ、めちゃめちゃかっこいい映像を撮っている彼が、こういうシステムをどういう使い方をするのかすごく気になったので、リプライをしました。

これ2年くらい前に、GoPro+ロボットアーム構成でやったけど、ギークの遊びの範囲だったので、映像マンがこの状況下にこのシステムで何を撮るのか純粋に気になる。 https://t.co/Or0KR0C99z

— Kenta Gifu (@the_ksds) May 17, 2020

そしたら、ロボティクスファッションクリエイターのきゅんくんが更にリプライをして、あれよあれよと「じゃあやりましょうか。」と劇団ノーミーツと関わり始めました。正直、はじめはやったことあることをもう一度やることに乗り気ではありませんでした。ただ、クリエイターとして、家でもできる創作活動であることや発表できる場所があることに惹かれ、関わろうと思い始めました。

また、とても尊敬しているけれど、一緒に何かを作ると思ってなかったスズケンときゅんくんと何かができるというワクワク感が参加を後押ししました。察しの良い人はお気づきだと思うのですが、スズケンは僕と同性同名なのです(調べたところ、1995年前後で日本で1番多い姓名なのです)。

まじで悲しくなってきた https://t.co/OLPy2tQiTy

— Kenta Gifu (@the_ksds) July 31, 2020

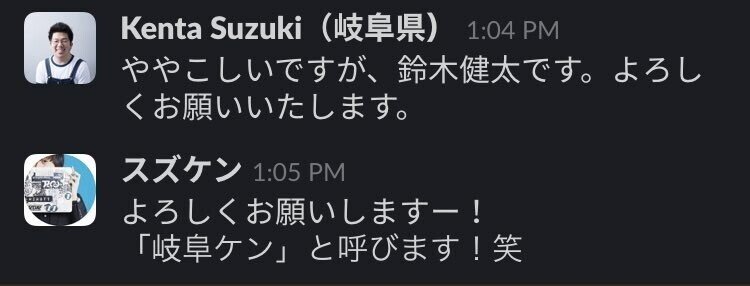

今まで、領域も微妙にズレていたので、呼称カブリ問題は生じなかったのです。ただ、劇団ノーミーツという分野を越境したメンバーを集めている団体の存在によって、いよいよ呼称カブリ問題が生じました。どうするんだろう...と思って恐る恐る入ったSlackでの最初のやり取りがこれである。

先に入っていて呼称が既に定着していたとか、僕が彼のことを尊敬しているだとか、クリエイターネームとして弱いとか、なんだか岐阜健太っていいなとか、色んな理由からまあいっかと思えてきたので、制作関係の通名を岐阜健太にしました。

#劇団ノーミーツ では、スズケンの座を@suzkikenta に譲りました(既に定着していたので)。僕は岐阜県です。岐阜県在住の岐阜県です。 https://t.co/EtdBJ6iRaK

— Kenta Gifu (@the_ksds) July 11, 2020

ちゃんと文章にしてこなかったのですが、すずけんと呼ばれても体は反応しますが、ぎふけんと呼ばれた方がなにかと都合が良いので、柔軟に対応できる人はぎふけんでお願いします。

こんな経緯で、劇団ノーミーツと関わり始め(この頃はまだ劇団員ではない)、改名するに至りました。「むこうのくに」で、具体的にどんなことをしたのか?という内容は、以下のインタビュー記事にまとまっているので、興味のある方は是非読んでみてください。

劇団ノーミーツに参加

勢いで関わり始めてしまった「むこうのくに」でしたが、制作が進み、公演を重ねるにつれて、徐々に劇団ノーミーツに魅了されていきました。様々な魅力がありますが、特に、映画でもなく、演劇でもない、オンライン演劇というカルチャーを作りたいというマインドで全員野球してるところが面白いなと思いました。千秋楽では、ずっとこういうものを作っていたいと思う程には惹かれていました。

#劇団ノーミーツ#むこうのくに

— Kenta Gifu (@the_ksds) August 2, 2020

本当に本当に最後です。

こんな最高の仲間達とこんな制作ができて、このままずっと作っていたいと思っているけど、やっぱり最後なんです。

1人でも多くの人に届けられればなと思います。是非! https://t.co/CJVzsa9dzk

劇団ノーミーツに入りたいと思ったのは、自分の個人作品とのモチベーションと重なる部分があったからです。僕は制作活動の軸として「表現の基底になっているメディア装置を発明すること」を据えています。映画で言えば映写機のように、その表現が成り立つ基になっている技術を疑うこと、再発明することです。

「むこうのくに」での制作に関わって、まだまだオンライン演劇での技術開発ができるなと思ったことと、それが表現の基底と言わないまでも、形作る一因になり得ると考え、自ら入りたいです!と申し入れました。

みんな、 #むこうのくに の技術すごい!って褒めてくれるけど、僕の体感的には、まだまだ全然行けます状態なので、もっとむこうに行くよ。

— Kenta Gifu (@the_ksds) July 25, 2020

多分、個人の制作活動始めた3年前の段階から、クリエーターのクリエイティブをサポートするテックをやりたいっていってて、表現者の表現にリミットかけてるタイプの技術的課題は自分が突破させたいみたいなところある。(これはクライアントワーク目線) pic.twitter.com/VXSnQF0U0I

— Kenta Gifu (@the_ksds) July 19, 2020

テクニカルディレクターという役割

劇団ノーミーツに参加するにあたって、今までつかっていたメディアクリエイターや、ハードウェアエンジニアという肩書にテクニカルディレクターが加わりました。

【お知らせ】#劇団ノーミーツ にテクニカルディレクター・ハードウェアエンジニアとして、加入しました!

— Kenta Gifu (@the_ksds) September 28, 2020

意気込みとして、HPに劇団ノーミーツメンバー、 #むこうのくに のスタッフ・キャスト、そして、同時代を生きるみなさんへのメッセージを掲載してもらいました。

個人制作とともに頑張ります! https://t.co/fyMDVubItP pic.twitter.com/Bt1gXDndYu

どんなことをするかというと、企画・演出がやりたい!といったことをどう実現できるかを考えること、逆に技術的な方向からこんなことができるよ!と提案すること、エンジニアに対して要件を伝えること、エンジニアが実装したものを企画・演出チーム・キャストさんに伝えることなどがあります。

主に、僕ときゅんくんが担うパートとしては、配信・映像・Web以外その他になります。第2回長編公演「むこうのくに」では、ロボットアームやカメラスライダーを遠隔で動かす部分、第3回長編公演「それでも笑えれば」では、遠隔で音質をクリアにし、音量・音質を調整する部分をやっていました。

劇団ノーミーツに僕は必要ないと思う

上記のような役割は、オンライン演劇だからというよりは、劇団ノーミーツが自ら課した「会わない」という制約のもと、発揮されるものでした。しかしながら、劇団は第3回公演「それでも笑えれば」で会うこと取り入れることにしました。

【会わない劇団の"会う"ラスト】#それでも笑えれば ラストシーンは

— 劇団ノーミーツ (@gekidan_nomeets) December 30, 2020

マキとルリコが最後に公園で再会する場面。

4月に誕生した会わない劇団は、

作中で初めて"会う"演出をしました。

もっともっとオンライン演劇の

可能性を拡げるために。

これからも劇団ノーミーツを

応援宜しくお願い致します! pic.twitter.com/qASOyXM2qz

これは劇団としての判断で、はじめ、映画的な撮り方やドラマ的な撮り方に寄っていってしまうのではないか、と危惧していて少し反対気味の意見を持っていました。しかしながら、2月に上演されたピューロランドとのコラボ公演、ビバラバこと「VIVA LA VALENTINE」を観て、その意見も一変しました。ビバラバは、閉園後のピューロランドでのキャラクターやキャストの様子をワンカットで撮影するというものでした。

【予告】#ビバラバ リバイバル公演は

— 劇団ノーミーツ (@gekidan_nomeets) March 13, 2021

明日一夜限りの上演です!!

◯本篇は演出家とキャストの副音声verも選べます!

◯本篇終了後には打ち上げ生配信もあります!

ワンカットの舞台裏映像を

見ておくとより #ビバラバ を楽しめます!https://t.co/ElcpdnteTU#ピューロ #劇団ノーミーツ pic.twitter.com/VahMt2dKFD

僕が、この公演で可能性を感じたのは、画面のむこう側の空間性です。これまでの劇団ノーミーツの作品はあくまで家の中。キャストの家をそれぞれ切り取ったものの集合体を舞台として見立てていました。リアルタイムかつ実際に訪れる(または訪れたことのある)空間を舞台として、お芝居をすることは、個人的に面白さと同時に可能性を感じました。

一方で、会ってしまっているので、映画のようなカメラマンやPAが現場にいる撮影が可能になり、正直今まで僕たちがやってきたことはやる必要がなくなりました。遠隔でロボットを動かさなくていいし、遠隔で音響の調整もしなくていいのです。

どんな形になっても、企画チームは必要となるし、同じテクニカルチームでも、オンライン演劇である以上、配信チームやZAチームは必要となる。拗ねてるというわけではなく、事実として、テクニカルディレクターの僕ときゅんくんは劇団ノーミーツには必要がなくなった瞬間だと思いました。

これから

「必要は発明の母」とトーマス・エジソンは言いました。

コロナ禍になって「不要不急」という言葉がしばしば使われていました。それは、社会的にも精神的にも余裕がなかったから産まれた言葉だと思っています。そんな社会で産まれた、劇団ノーミーツの作り上げたオンライン演劇は、ある意味で必要性に駆られて産まれました。そして、遠隔でのカメラワークも、音響のコントロールも必要だったからという理由で作ったものでした。

1年経って人々が会えるようになった今、劇団ノーミーツも社会にとって"必要"な存在ではなくなってきています。そんな団体でさらに必要でもない存在が僕やきゅんくんであり、余剰of余剰な存在です。

でも元来、エンターテイメントは余分なものであって、その余分なものこそが人生や社会を豊かにするものではないか?と常々思います。必要ではなく余分から生まれる創造の可能性もあるのではないかと。これは、自分の作品を作っている時にも思うことでもあります。

ここから先が、自分や、劇団ノーミーツのエンタメカンパニーとしての力が問われているんだろうと思います。こと、テクニカルディレクターのことでいうと、理屈で考えてしまう僕に対して、やりたいからやるというタイプのきゅんくんと力を合わせていくのだと思います。必要性に駆られてないからこそ、産み出せるものもきっとあるはずです。

これから劇団のみんなと、この余分を楽しみながら、苦しみながら、頭を使って、もっと発明をし続けていきたい。