旅の記録#52 鹿児島県 九州の南の宝箱

宮崎県の南端から西へ向かい鹿児島県に入ります。今までの旅行で桜島にいけずじまいになっているので桜島は上陸したいなと思いながら向かいました。

霧島山地の麓、霧島神宮へ

鹿児島県では霧島神宮へ参拝しました。霧島神宮の背後に聳える高千穂峰は、天照大御神の神勅を受けて孫神である瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)が三種の神器を手に7人の神様と道案内の猿田彦命と共に高天原から地上に降り立った最初の場所として、建国神話に伝えられている場所です。また、神々が天の浮き橋から下界を見下ろした時、霧のけむる雲海の中に島のように見える所を見つけ、そこに一本の鉾を投げて突き刺した事が霧島の由来と言われています。

着いてみると、広めの駐車場で大型バスが観光客を乗降させている場面を見かけ、大きな神社であることがわかりました。参道へ出てみると整然と並んだ灯籠と石畳の奥に立派な本殿が見えます。令和4年に国の重要文化財の指定を受けた神社の風格は遠目でもわかりました。

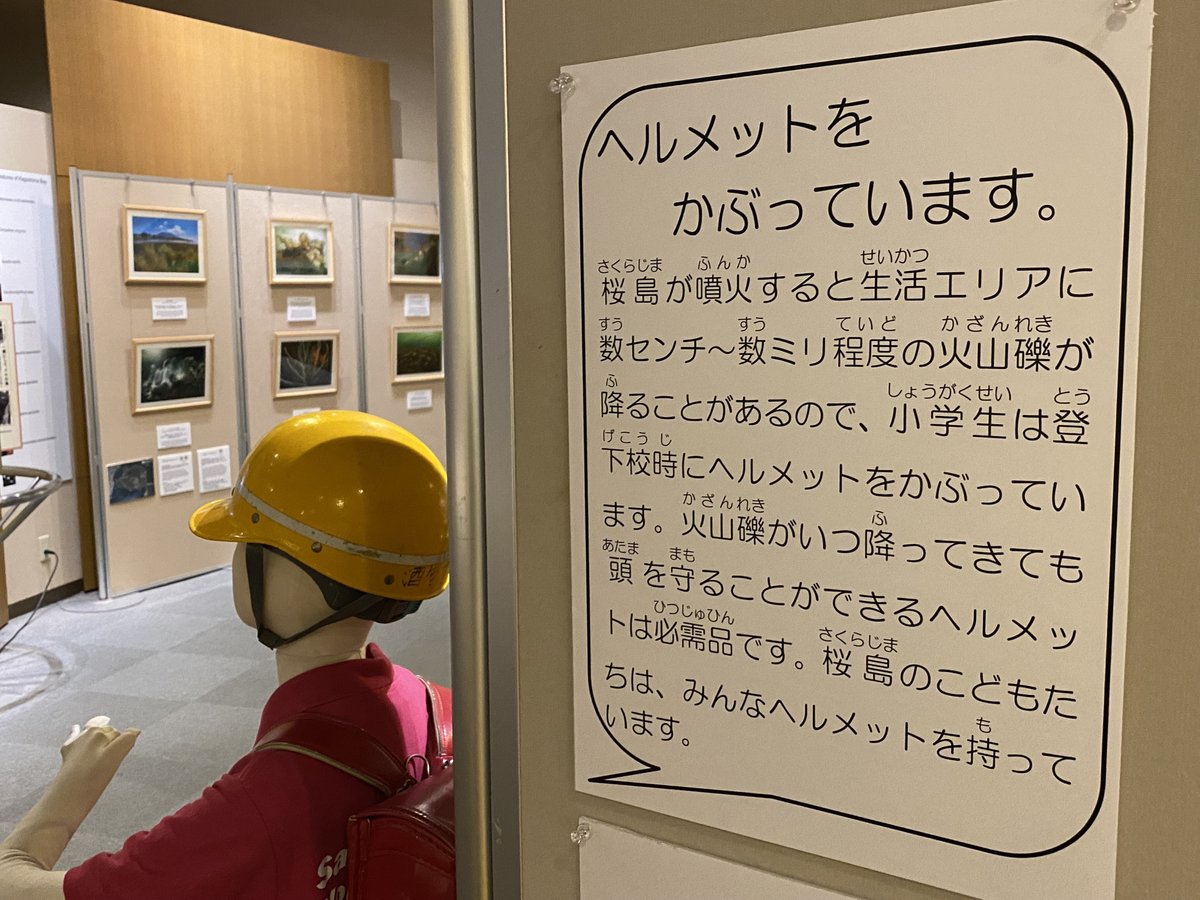

噴煙けむる桜島へ

前に訪れた時に行けなかった桜島へ。鹿児島市内にあるフェリーターミナルへ向かいます。長時間の運転の疲れもあり、今回は駐輪場にバイクを置いて身一つで連絡船に乗り込みました。対岸の桜島は近いので20分ほどで着きます。バイクを置いて行ったため、島内での移動はレンタサイクルを借りました。

ちょうど出荷の時期だそうで、現地の方が一つ分けてくれました。

直径4センチ弱の小さなみかんは世界一小さなみかんとして、ギネスにも登録されています。

島への愛を感じます。

美味しかった!化学調味料なし、小みかん香る初めてのラーメンでした。

バイクと共に沖縄へ

鹿児島の次は遠く離れた沖縄へ向かいます。鹿児島市から出るフェリーへ乗って、丸一日かけて沖縄の本部港へ向かいました。

ターミナルで手続きをして待機していると、同じように日本一周の旅をしているカブ乗りさんに出会いました!すごい偶然!今の旅の状況やこれからの予定など、船内で色々お話しすることができました。

お二人の旅アカウントはこちら

エネルギー感じる桜島から長い船旅を経て、とうとう日本の最南端・最西端の県に上陸しました。沖縄ではどんなことに出会えるか、楽しみです。