NS-10Mのネットワーク回路修理とフィルタ・シミュレーション

約50年前に購入したYAMAHAの小型モニタースピーカNS-10Mのネットワーク回路のコンデンサを交換したので、作業内容を記録しておきます。また、今回のコンデンサ交換に至った原因のコンデンサの容量については、フィルタ・シミュレーション・ツールを使って、劣化して容量が増加した場合と設計値との比較を行い、音質の変化を可視化しています。

なんか切れのない音

言わずと知れたYAMAHAのビッグベン。おそらく何年も前から音質の劣化という症状を発症していたと思われますが、最近になってふと気が付きました。購入当時はもっといい音だったよね?…じわじわ変化するとなかなか気が付かないものです。いろいろ調べてみたら、ネットワーク回路のコンデンサが経年劣化すると音質に大きな影響が出るようです。

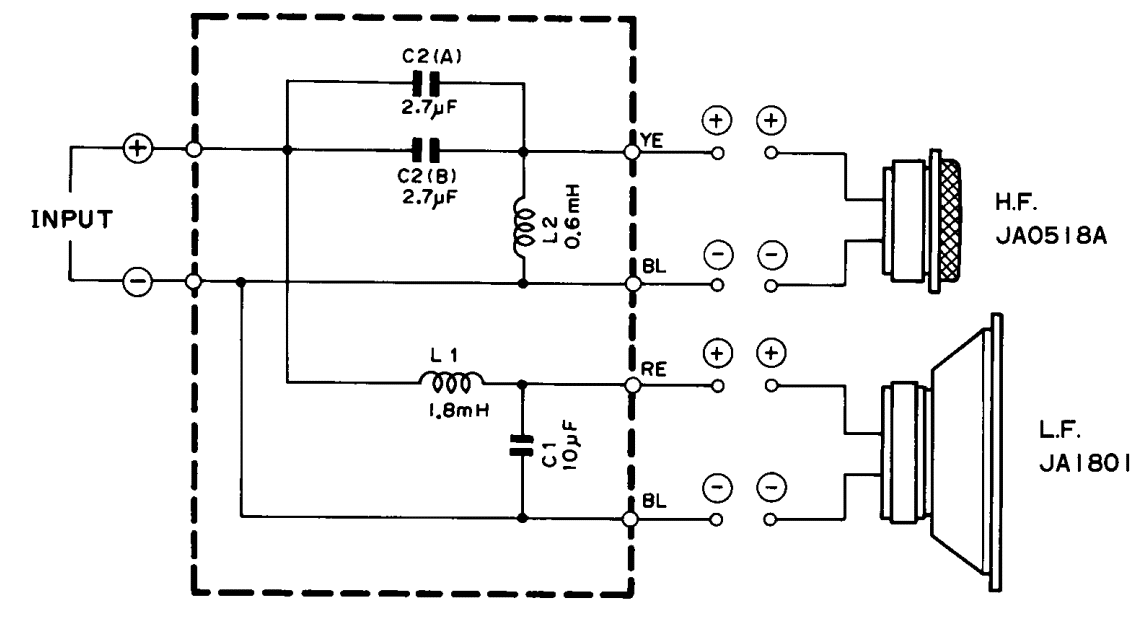

ネットワーク回路図

NS-10M STUDIO(仕様はNS-10Mと同じようです。)の取扱説明書を見つけたので、回路図を調べてみました。

ツイータ(H.F.)側のコンデンサは2.7uFが2個、ウーファ(L.F.)側は10uFが1個使われています。

劣化コンデンサの音質への影響

電解コンデンサの経年劣化がその容量に与える影響を調べてみると、30年以上の経年劣化では容量が増加するパターンが多いようです。もし容量が増えた場合、フィルタにどのような影響が出るのかを計算してみました。使用したツールは、大川電子設計がWEB上で公開しているフィルタ計算ツールです。なお、劣化コンデンサの容量は、結果がわかりやすいように設定しています。

(http://sim.okawa-denshi.jp/Fkeisan.htm)

1.ツイータ(H.F.)側(コンデンサ容量=設計値)

図2は、R=8Ω、L=600uH、C=5.4uFとしたときの、RLCハイパス・フィルタのステップ応答シミュレーションの結果です。ステップ応答は、初期値に1を与えた場合の過渡応答です。オーバーシュートが3回ぐらいある振動系です。

2.ツイータ(H.F.)側(コンデンサ容量=劣化値)

図3は、R=8Ω、L=600uH、C=28uFとしたときの、RLCハイパス・フィルタのステップ応答シミュレーションの結果です。オーバーシュートは1回で収まっていますが速応性は劣ります。

3.ウーファ(L.F.)側(コンデンサ容量=設計値)

図4は、R=8Ω、L=1800uH、C=10uFとしたときの、RLCローパス・フィルタのステップ応答シミュレーションの結果です。オーバーシュートが4回ぐらいある振動系です。

4.ウーファ(L.F.)側(コンデンサ容量=劣化値)

図5は、R=8Ω、L=1800uH、C=40uFとしたときの、RLCローパス・フィルタのステップ応答シミュレーションの結果です。オーバーシュートは1回で収まっていますが速応性は劣ります。

上記結果を、わかりやすいように横並びで示します。まず、ツイータ(H.F.)側を図6に示します。コンデンサが劣化して容量が増加すると、明らかに速応性が悪くなります。

次に、ウーファ(L.F.)側を図7に示します。ツイータ(H.F.)側と同じように、コンデンサが劣化して容量が増加すると、明らかに速応性が悪くなります。

上記の結果からわかることは、スピーカのネットワーク回路のコンデンサ容量の増加は、ハイパス・フィルタ及びローパス・フィルタの速応性を悪くするということです。これは私が感じた、なんか切れのない音?と一致します。これはコンデンサが劣化しているに違いないと思いました。

さらに、現状のコンデンサの容量を計測すれば確実ですが、適当なテスターを持ち合わせていないので省略です。

コンデンサの交換作業

ということで、コンデンサを新品と交換することにします。

1.新しいコンデンサ

電解コンデンサより長寿命で音がいいと言われるフィルム・コンデンサにします。購入したのは、比較的安価なAUDYN CAP Q4シリーズの5.6uFと10uFです。ハイパス側の容量が設計値から+0.2増えていますが、この程度は問題ないと考えました。

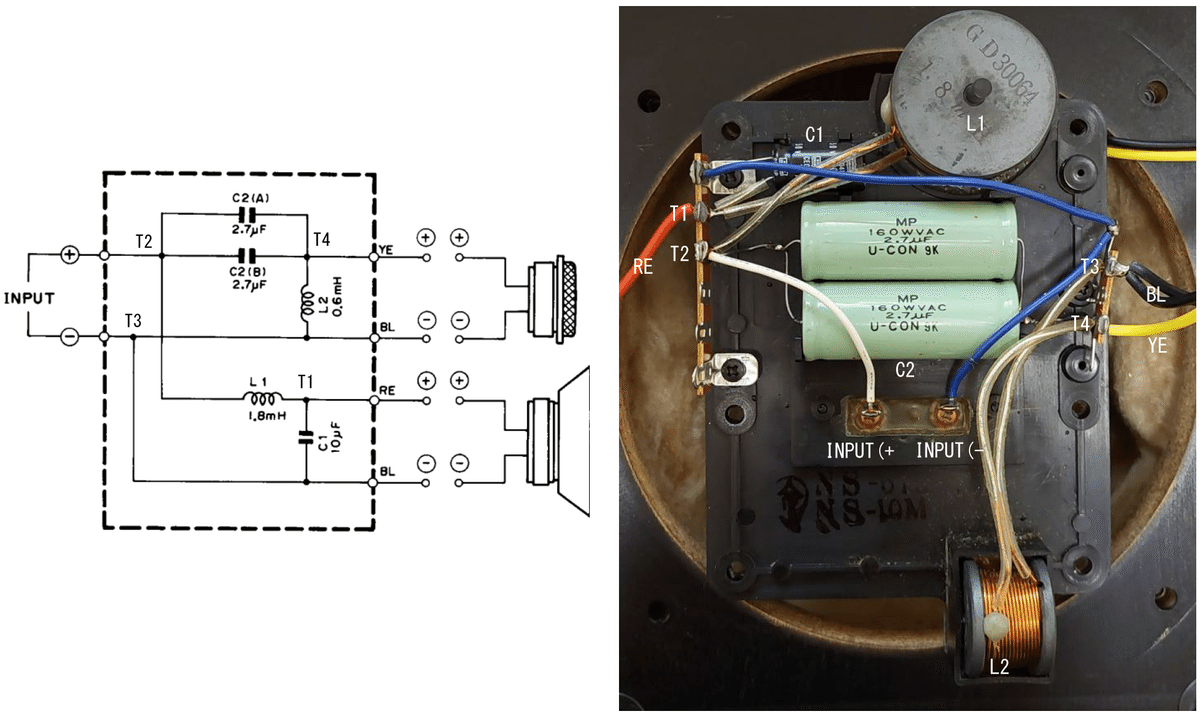

2.ネットワーク基板と回路図

スピーカを分解して、ネットワーク基板を取り出します。今回はリード線もすべて交換するので、図8に示すようにネットワーク基板と回路図と照らし合わせました。

容量の小さいC2のほうがC1よりサイズが大きいので間違えそうです。外観的には特に膨らんだりしていないのですが、内部では劣化が進んでいるのでしょうか。

3.新しいコンデンサの取り付け

図9と図10はコンデンサ交換後のネットワーク基板です。

交換後の試聴

はたして音は出るのか出ないのか?出たとしてどんな音になっているのか…

結果は大成功でした。自分でもびっくりするぐらい音質が変わっています。そうそう、昔はこういう感じだった。図6と図7のステップ応答のグラフどおりの感じです。切れがいい!手間はかかりましたが、修理してよかった。

その他の修理

1.白いコーン

白いコーンは黄ばみが激しく黄色いコーンと化していたので、着色剤を塗り、見かけは白いコーンに戻しました。センターキャップの周りの黒い塗料は再現は難しいのであきらめました。

2.ターミナル

背面のターミナルが折れかかっていたので、バナナプラグ式のターミナルに交換しました。