世界の庭園。比較して文化を楽しむ!

いろいろな国を旅していると、その国の伝統・文化の特徴と相違点が目につきます。今回は「庭園文化」を比較してみましょう。

まず「自然を尊重する日本」と、「自然を改造する海外の庭園」が目につきます。日本の当り前は、世界の当り前ではないのです。

日本の庭園は、自然を模倣し、自然を尊重する点が特徴です。

美しく、豊かな自然が、日本人の美意識の基調にあるからでしょう。

「植栽」「滝」「石組」をみると、自然に心が和んできますね。

「池」を中心にして土地の起伏を生かし、「築山」をつくり、「庭石」や「草木」を配し、四季折々に観賞できる工夫をするのが日本式です。

これに対してヨーロッパ諸国の庭園は、「左右対称」・「幾何学模様」のものが多く「人工的」です。自然を改造し、人間の手で「つくりかえる」という思想の顕われでしょう。

西洋庭園は、「見たり」、「歩いたり」して楽しむために、樹木を植えたリ、噴水・花壇をつくったり、整備された施設です。

作庭する目的方法は、時・時代・民族・宗教などによって異なりますが、様々な様式を生み出しました。

<チョット寄り道> 自然に対峙する姿勢の違い

イギリスのF・ベーコンは「自然を改造することが人間を幸せにする」といっていますが、この「知は力なり」の考え方が、庭園にも表現されているのかもしれません。

いま友人が難病を罹って苦しんでいます、「西洋医学」で手術しても、投薬しても「どうにもならない」ようです。

そこで、「東洋医学」を専門にしている医院に通い、鍼灸の治療を受けています。人間の肉体に対する「西洋と東洋の違い」なのでしょう。

友人は大気に身をゆだねるようになったら、気分が安らぐようになったといっています。どちらが、「治療法として最適」なのかはわかりませんが、この2つをコラボしていくのが良いのではないかと思いす。

噴水の歴史は面白い

むかしの日本庭園は噴水を使いません。

近年のもので、馴染み深いのは、金沢・「兼六園の噴水」です。

ここはすぐ上にある霞ヶ池が水源となって、地下に石管を通して、高低差による「水圧を利用」して水を噴き出しています。

しかし、豊富な水がある日本と異なり、牧草・乾燥地帯に住む人にとって、噴水の仕組みは、生活上の重要な問題でした。

メソポタミア・エジプトが噴水の発祥地と言われますが、世界中でいろいろな試みが行われました。その中で、古代ギリシャの数学者・ヘロンが紀元1世紀に発明したと言われる「仕組み」が有名です。

噴水は、民衆の飲み水(生活水)を確保するなどのほかに、

「権力を誇示するため」につくられたものが沢山あります。「噴水の歴史」を探求すると面白いです。

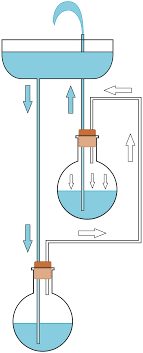

<チョット寄り道> ヘロンの噴水の原理

ヘロンの仕組みは、上の容器内の水が下へ流れることで、下の容器内の空気圧が大きくなり、下の容器の水が管へと押し上げられ、上に噴き出すというものです。下に落ちる水の力で、空気を圧縮してポンプのように水を噴出させる仕組みです。

もし「大きな庭園」を造るとしたら・・・

「観賞する庭園」ではなく、貴方が設計し、施工責任者になる庭ならば、どのようにつくりますか。NOTEの中には、そんな専門家もいますな。

造園スタイルから、世界が見えてくるはずです。どんな庭園になるかな?

まず、図面を広げてデザインを考え、デッサンをしてみる・・・

真っ白な紙(Web)の上に、最初に、どこから、どんな線を引くか・・・

イメージがなければ、何も描くことができませんね。

自分の「好み」と、マスターした「知識」と、これから積み上げていく「技術」と・・・

どれくらいの「経費」をかけても良いか。時間も計算しなければならない。

これは、人生設計でも、同じことが言えます。

<チョット寄り道> 地図は出来るだけ大きい方がいい

描く地図は、できるだけ大きく、ロマンがあるほうが楽しいです。

「何かになりたい」「何かをしたい」というような夢は、必ずしも叶えられるものではないですが、若い時は、手を伸ばして、大きく描くのがいいです。

若い時に描いた「大志」「野心」「希望」「夢」が生き方を決めてしまうからです。

しかし、最近は「定年後の人生」で設計図を描く必要が出てきたからです。が、描けない人が多いですね。

死ぬまでに「いくら必要か」などと、証券会社・保険会社が伝えていますが、「もちカネを減らしていく恐怖・不安」については鈍感です。(苦笑)

昔は「長生きしてね!」の人生観でしたが、最近は「長生きしないでね!」という流れになったと、高齢の友人・知人が笑います。

私は、60歳から「全く異なる」土地で、「新しい仕事」を開始しました。

そして、いま、20年以上が経過しました。元気です。

私は、80歳過ぎて、全く新しい設計を描き、歩き始めています。自由な境地で、妻と歩く人生です。私の「旅はまだ終わらない・・・」のです。やりたいこと・できることなど・・・夢と野心がありますからね。

昨日は、97歳の先輩が「卓球大会にでたい」というハガキをくれました。「私を目標にしないで下さい」と、マスカットを贈ってくれました。(笑)

「庭園」は、権力誇示で造られたものが多い

私が知っている「最高の庭園」は、フランスのヴェルサイユ宮殿です。

バロック式の絢爛豪華な宮殿・周辺に配置された庭園は見事です。

「平面幾何学模様」の庭です。

この丁寧に整備された庭園は、華やかな歴史の舞台でした。ブルボン家の富と権力を誇示する庭園ですから、1400余あるといわれる見事な噴水を見て回るだけでも1日かかります。

私は、王侯・貴族になった気分で散策してみましたが、身分相応、一部分しか歩くことができませんでした。何回かに分けて散策したのですが・・・

ウイーン・シェーブルン宮殿の庭

ウイーンのシェーンブルン宮殿はハプスブルグ家の権力を示すものでした。

ロココ調で造られ、世界的な会議や舞踏会に使われました。

「会議は踊る」の舞台ですね。

庭園の豪華さは、ブルボン家のヴェルサイユ宮殿に劣りますね.

庭園に「色気」がないので、魅力に欠けるからです。庭園の設計者のセンスの差でしょうね。さりげないですが、庭師の「能力の差」が出るのです。

忘れられないのは、ロシアのロマノフ家のエルミタージュ宮殿です。

エカチェリーナ2世が集めた絵画(私的なコレクション)の前で、「ネズミが走っていた」という話があります。

ロマノフ家の財産であっても、国民を楽しませる共有財産ではなかったからです。ドイツ人のエカテェリーナ2世女王の「私財」だったからです。

私が最初に訪問したのは、ソ連邦が崩壊し、日本がロシアを援助する時代でした。

宮殿の豪華さの前で、崩壊したソ連を日本が「援助する」なんてことがあったことを思い出しました。

誰が決めたのか知りませんが「とんでもない」と思いました。

ウクライナ侵攻をみると、その通りですね。資金・財産は個人が保有しているのです。まさに「ツアー(皇帝)」のための財産です。

現在、美術館として一部分を解放していますが、夏の宮殿の「噴水」を見ただけでも度肝を抜かれます。

旅の中で「日本が支援している」といっても信じる人はいませんでした。

こんな時代があったことを、しっかり記憶して置いて欲しいです。

<チョット寄り道> 公開されている庭園(公園)ばかりじゃない

観光用に開放されているものは、権力を持った者、豊かな財力を持った者の庭園ですから、歴史的建造物といっても、王侯・貴族の私邸・教会・神社・寺院の一部分が多いです。

公共に提供されているもの以外では、非公開の「特権階級」「官僚」「富裕層」の私邸には、高等な技術・素材を駆使した庭園がたくさんあります。

セレブの私邸が、時々マスコミに登場しますね。が、私有物ですから公開していません。大谷翔平選手が購入したという私邸がマスコミの取材対象になって、批判を呼んでいますね。危険だからです。

「日本の庭園」には、著しい特徴があります

日々、顔をあげると山並みが連なり、風がそよぎ、花が咲く自然の景色があります。この「四季の風景」を、日本の庭園は積極的に取り入れています。

京都にある修学院離宮も、他国に負けないスケールで見事です。

17世紀の中頃の後水尾天皇の別邸でしたから、平安貴族の美意識が固まっています。予約なしでは入園できませんが、見事なものです。

東京の浜離宮は、新設されたものですが、混雑する東京の中にあって別天地です。散策するといいですね。

中国の「頤和園」は歴史を証明する

幾多の戦乱・内乱が、中国の名園を破壊してしまいました。

権力者が作った庭の典型は、北京の「頤和園(いわえん)」です。

農業用の貯水池を兼ねていますから、スケールの大きさは、西洋式のgardenという規模ではありません。

日本の城を取りまく堀も、農業用貯水池の役割を持っていました。戦争に備えるためだけではありません。

香山公園から全体が臨める風景はあきれかえる規模です。

清朝の乾隆帝の時代に掘削を拡大して、現在の規模になったといいます。

政治と庭のかかわりについて、西太后と日清戦争など、多くのエピソードがあります。何しろ規模が大陸的で大きいです。

元官僚などの私邸では蘇州の「留園(りゅうえん)」・「拙政園(せっせいえん)」が素晴らしいです。

広大な土地に「楼」・閣」・「亭」・「台」などが配置され「奇岩怪石」が置かれています。神秘的で特異な空間がみられます。

「留園」は、明代に創建された「私邸」でした。

園主の名前を取って「劉園」とよばれたこともあります。

清代に改築され、後年、民衆に開放されました。

庭園は自然にできることはなく、形、石の配置、樹木の選択と組合せ、通路の作り方、建物の見せかたなどすべてが意図的にデザインされています。

設計され、管理されているのです。

中国に「樹林」という言葉があるように、植物育成を意味する「林」という漢字が広い中華風の庭園を意味するといわれます。

宮城・離宮・陵墓・私邸・仏教寺院に庭園があり、独自の環境文化がありますが、戦争・内乱で破壊されたものが多いです。

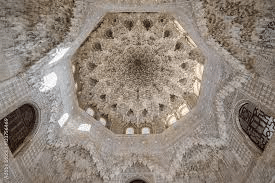

イスラームの庭園は、独特の美意識で

イスラームでは偶像崇拝が厳しく禁じていますから、生き物の姿を写す彫像や壁画がなく、建築は アラベスクなどの幾何学模様や唐草模様で飾られています。

庭園も細部まで幾何学的に構成された形式で発展し、中東庭園の特徴となります。酷暑や熱風、砂嵐や炎天といった 厳しい自然から身を守り、快適な環境を得るためには、外界の自然から隔離した「避難所(サンクチュアリー)」を作るようになりました。

塀や建物で囲まれ、涼しい木陰と水とを配しました。

スペインのグラナダにある『アルハンブラ宮殿』に行ってみると、その精密さに眼を見張ります。幾何学的に園路や水路、園亭や噴泉が配置されたイスラーム庭園は、まさに「地上の楽園」というべき 香気と安楽さに満ちています。

<チョット寄り道> 固有の文化を大切にする

文化に「差異」があっても「高低」はないことがお判りいただけたと思います。庭園を比較することによって理解できることです。

いま、私たちは戦争・気象の変化によって、大混乱の中にいます。

グローバル社会になって、ますます「共生」の大切さを突き付けています。

覇権主義で、小さな国家・地域の存続が危機に直面しています。

このままでは、人類全体に未来はなくなります。